街巷體系、慢行活動、旅游路線……上海石庫門里弄還能飄散燉雞香氣嗎?

來源:上觀區情2018.3.2

一個月前,幾幢石庫門里弄住宅的最新動態成為焦點——百年歷史建筑“逸廬”、景安里7號、紹安里2號,通過車載式平移整體位置變更50-100米,建筑得以完整保留;市級文物保護單位尚賢坊,第三、四排建筑構件整體拆卸,后期將實施復建。兩種處理方案雖技術手段有所不同,但不難看出,背后是相同的“留、改、拆”邏輯。

里弄,作為上海特有的建筑空間,在很長的歷史時期中,是上海人主要的生活場景。盡管如今看來,絕大多數里弄建筑已經陳舊、甚至凋敝,但仍具備非凡的歷史保護價值。去年,上海城市舊區改造的指導方針從“拆、改、留”變為“留、改、拆”,上海一些地區也出臺了一些歷史風貌保護的細則和新規,政策導向突出,里弄建筑保護漸成態勢。

“留、改、拆”留字當頭,除了注重單體建筑保護,還有哪些相關的實體、文化內涵值得挖掘、關注?究竟要保護到什么程度才能真正留住原始的風貌?又如何利用規劃手段落實保護?這些問題仍需釋疑。

里弄價值豐富,應綜合把握建筑、居民及其生活樣態的有機關系

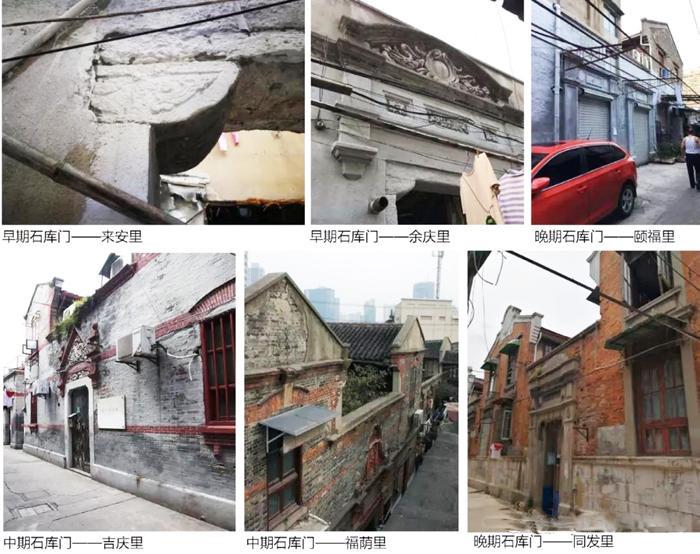

上海石庫門里弄住宅的起源要追溯到19世紀中后期,租界內開始出現用中國傳統的“立帖式”木結構加磚墻承重的方式,結合西方聯排住宅形式而建造的新式住宅——石庫門住宅。此后,又演變出新式石庫門里弄、新式里弄、花園式里弄、公寓式里弄等多種類型,不論造型風格還是功能結構,都愈加西化。

這些里弄與北方的胡同類似,從高空俯看:縱橫交織的道路猶如動脈,把城市分成若干個小區;每個小區之內,又有許多建筑與建筑之間的小通道,就像毛細血管,密密麻麻布滿全城。

上海市城市規劃設計研究院學者陸遠在研究《上海市里弄類風貌保護街坊規劃管控的思考》中指出,里弄作為建筑遺產,其特殊性與風貌價值首先表現在中西合璧的建筑風格上,同時也與其功能用途、空間格局、人文記憶密切相關。

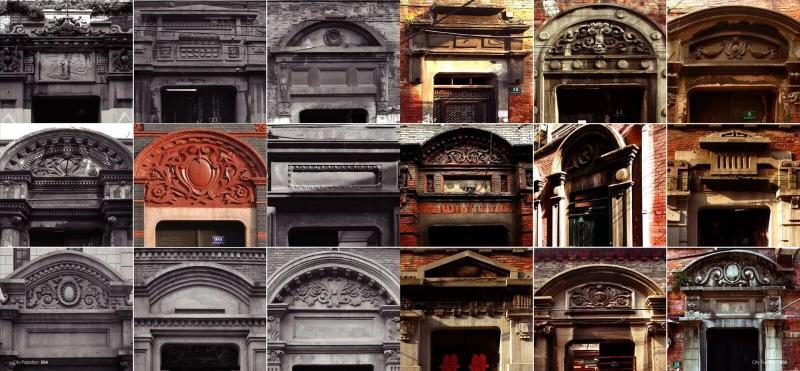

就建筑本身,里弄住宅的建筑細部從早期的傳統裝飾題材不斷融合西方建筑設計要素,形成種類繁多且具有一定代表性的建筑符號,例如石庫門、老虎窗。此外,陽臺、立柱、山墻、屋檐、門環、線腳等個性化的建筑構件也使得里弄本身具備藝術性,時至今日,仍有保護、觀賞和研究價值。

來看它高度混合的功能用途——里弄能夠滿足上海市民最基本的生活需求,在街坊內容納了居住、工作、商業、教育、醫療、社會交往等多元化的功能用途,各類功能高度混合,極大保障了居民的便利生活,一定程度上使里弄街坊成為可以自給自足的細胞單元。這種“滿而不亂”、井然有序、24小時充滿活力的街坊生態,時至今日仍對街區設計、基層社會組織具有一定借鑒意義。

再來看它層次清晰的空間格局——里弄住宅融合了中國傳統院落式的住宅平面設計和西方聯排住宅的布局組織方式,在有限空間內解決高密度的居住需求,土地利用效率基本達到極致。同時,里弄住宅普遍表現出層次清晰的空間秩序,從街道、總弄、支弄最后入戶的空間組織,形成獨特的空間肌理,并以此為載體組織街坊內部的生活與社會交往活動。

里弄內的交往與互動是頻繁的。因空間擁擠,且街坊布局是圍合式的,相對封閉,反而促使了居民對公共空間的使用,強化了領域感和歸屬感,也催生出了形形色色的里弄文化。好比作家陳丹燕早年對上海里弄的描繪——“平平靜靜的音樂開著;后門的公共廚房里傳出來燉雞的香氣;有陽光的地方,底樓人家拉出了麻繩,把一家人的被子褥子統統拿出來曬著,新洗的衣服散發著香氣,花花綠綠的在風里飄,仔細地看,就認出來這是今年大街上時髦的式樣……”

上海人共有的城市記憶、慣習、人際交往形態,許多都是在促狹的里弄建筑約束下形成、固化,并成為獨具地方特色的印記。從這個意義上說,上海的里弄風貌保護應該要考慮到這里的建筑、人、生活方式的總和。

不應脫離實際“感性”談保護,應“理性”準確評估里弄風貌價值

大多數里弄住宅迄今已有80年以上的歷史,現狀如何?實際上,除居住環境惡劣、建筑質量堪憂外,“空間利用效率與土地價值的不匹配,使得相對低容量的開發與現有的土地經濟價值產生極大反差;建筑空間與現代功能的不匹配,空間適應性較差”,成為近年來一些里弄住宅被拆毀的主要原因。

陸遠從規劃角度指出,里弄類風貌保護街坊數量眾多、規模較大,且本身建筑質量、風貌價值、直接更新利用潛力相對一般,更需要探索具有針對性和適應性的保護利用方法。

新閘路568弄東斯文里,上海市內最大的成片廣式石庫門建筑。記者了解到,早在2016年,不少規劃學專家在考察中就其價值發表了觀點。同濟大學建筑與城市規劃學院教授盧永毅指出,東斯文里的建筑單個看都很一般,但它的價值在于成片。事實上從上世紀80年代至今,約有70%舊式石庫門里弄被拆除,這種成片石庫門建筑正在消失,需及時進行搶救。

東斯文里資料照片

也有城市設計相關研究在對其街坊內的建筑、構筑物、景觀、歷史文化等要素進行全面梳理、評估后,提出“保留一些、拆除新建一些,并力爭實現新建建筑與保留歷史建筑空間協調”的保護方案。

陸遠建議,在實施保護前,有必要對保護對象的價值開展充分的評估,除了明確保護對象的歷史意義、現狀,還要考察其未來更新的潛力。

其中,更新潛力分析主要是對風貌街坊所在區位、周邊發展條件、產權信息、土地收儲及出讓情況等進行綜合分析,初步判定街坊內歷史要素的更新發展潛力,明確更新導向;對風貌保護街坊所在社區開展公共服務設施和基礎教育設施規劃評估,分析服務配套缺口。

整體保護強調風貌“可讀性”,“假古董”未必沒有價值

去年,靜安區委托同濟大學建筑與城市規劃學院,對北站街道轄區內歷史風貌保護進行了研究與規劃,已經完成《老北站地區風貌保護研究及城市設計》。根據設計,老北站地區保留了原有的道路弄巷的布局和走向,延續原有空間尺度;保留街坊內南北向的主弄和規模較大的里弄單元的魚骨狀的支弄格局。

有關專家指出,歷史風貌是指某個城市區域保存著某個歷史時期的建筑、空間和景觀特征的總和,而“風貌”的價值更多地基于其“可讀性”。老北站地區要盡可能地保留沿街歷史建筑,哪怕是新建的沿街建筑,也要保持原有的退界、高度,這樣才能讓人們行走于這些街道時仍能感受原有的歷史風貌特征。

陸遠將構成風貌保護街坊風貌形態的各項要素分為建筑與構筑物、空間格局、景觀環境、非物質要素4大類。“從整體保護的角度看,這4類缺一不可。”也就是說,僅僅留下一座座有歷史價值的“死”的石庫門老房子,卻不保護其他要素,老上海里弄風貌還是“活”不起來。“不能僅僅看到散點分布的建筑,而應保護承載城市歷史記憶的整體環境。”

就建筑本身的保護而言,可適當借鑒歷史文化風貌區保護規劃中對建筑保護等級的劃分方法,劃定保護建筑、保留歷史建筑、一般歷史建筑和其他建筑。而針對空間肌理具有較高保護價值的里弄類風貌保護街坊,還應仔細分析其歷史肌理演變,評估現狀肌理特征和肌理類型,并最終嚴格劃定管控地塊。

針對街巷和環境的保護,建議結合規劃單元整體的功能定位和流線組織,將里弄類風貌街坊的公共空間與街巷體系和地區慢行活動、旅游路線相結合,提供多樣化、體驗性的公共活動方式,真正把人引進來。

此外,還有必要采用原址保護、遺址保護、集中展示等多樣化的保護方法,盡量保護里弄類風貌街坊內的非物質文化遺產、生活情態、生產技藝、歷史事件及地名等非物質要素。

更多資訊

-

上海為“一帶一路”提供高水平開放平臺、高能級服務支撐2023.10.8

在共建“一帶一路”國家投資超過300億美元,承包工程合同額超過800億美元,貨物貿易總額超過1.5萬億美元……十年來,上海服務“一帶一路”建設成效卓著。 上海市副市長華源近日接受新華社記者專訪表示,上… 查看詳情 >

-

中秋國慶假期后第一個工作日,大虹橋又一總部研發項目正式開工2023.10.8

塔吊林立,機器轟鳴……在虹橋國際中央商務區閔行片區,虹橋前灣片區卓然股份(上海)創新基地、東軟上海科技中心、虹橋前灣印象城MEGA等一批標志性、帶動能力強的產業項目正在加快建設,現場一片熱火朝天的忙碌… 查看詳情 >

-

全球前20藥企中國區或研發總部都設在“熱帶雨林”?這里連續三年增長超千億2023.10.8

自2021年以來,上海已舉辦兩屆國際生物醫藥產業周。10月7日舉行的上海市政府新聞發布會上宣布,2023上海國際生物醫藥產業周將于10月16日至20日舉行。 今年是上海重點發展生物醫藥產業30周年。3… 查看詳情 >

-

上海外環新增“寶藏空間”,“平平無奇”養護房變身森林驛站,還有限時展覽2023.10.8

國慶中秋“雙節”前夕,2023上海城市空間藝術季長寧實踐案例展在外環生態綠道開幕。今年,長寧展區以“宜居之城”為主題,通過四座新建成的外環林帶驛站以及虹橋體育公園,共同演繹現代都市中人與自然的和諧共生… 查看詳情 >