民居演變史了解一下,總有一款是你家

來源:上觀區情2018.5.28

崇明民居風格多樣,不同民居的風格在此共存,呈現了一幅活生生的民居博覽園,而一些具有特色傳統古民居特征的崇明民居,極具研究價值。在崇明生態島建設的大背景下,崇明民居也在轉型發展,更加凸顯了崇明人對生態之美的追求。

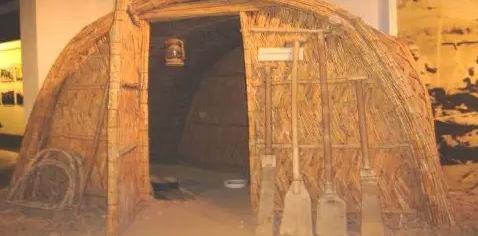

崇明島由泥沙沖擊而成,先民櫛風沐雨,頂暑冒寒,在此圍墾,他們將蘆葦秸稈扎成環狀,兩端埋入土中,上罩蘆辮,便成了一個簡陋的“環洞舍”,洞前裝一蘆笆門,他們便在此露宿,進行圍墾,因此“環洞舍”便成為崇明最早的民居。環洞舍可以說是崇明島上最初的民居了。

后來利用蘆葦建成,整屋無一磚木,以蘆葦制成之蘆笆作壁,梁、椽多為竹,頂蓋蘆辮,上鋪草,多為解放前貧苦農民住房,解放后一些知情來崇明圍墾時,也臨時搭建,用于寄宿。如墻體用磚砌的,則稱草屋白墻,也叫蘆笆屋。

隨著圍墾土地增多,先民們在此種植莊稼和養魚,島上的居民生活日趨穩定,便進行了正式的安家落戶。崇明島地處江海交匯處,封建社會治安不良,常是江海島賊聚散之地,故民宅建筑非同尋常。居民建造住宅時,先請堪輿家確定吉地方向,然后在四周開溝,叫四廳宅溝。

解放后,農民的居住條件不斷改善。1954年,農村建房規模較小,以翻建為多,基本不占用集體耕地。1958年,本縣建立農村建房審批制度,以加強建房用地管理。以后又多次作詳細規定。60年代,農村建房不多。1962年,全縣農戶有房屋316788間,人均居住面積不滿14平方米。此后10年中,人口增加9.7萬,而房屋僅增加52609間。在此期間,房屋多為傳統磚木結構,少量應用水泥預制構件。

上世紀七十年代,農村提倡興建居民點。1973年至1979年,農村新增房屋108646間。1979年,人均居住面積達20平方米。在此期間建房特點是小改大、草改瓦,多為五路椽檔和七路椽擋附走廊的平瓦房,一般集中建于河旁路側。占用集體耕地建房的情況日漸增多,每建百間屋用地5畝,其中耕地占85%。

上世紀八十年代,改革開發促使經濟快速發展,農村2層樓房如雨后春筍,以新建磚混結構新式民居為主,人均居住面積達25平方米左右。不少樓房都是兩到三層,甚至有一些四層的高樓。

上世紀九十年代,農村相對富裕,追求個性的家庭別墅大量涌現。民居風格多樣,以鋼筋混凝土為主,建筑牢固,并貼有大量瓷磚,比較考究,注重美觀。正堂屋一般都在三間以上,旁邊有單獨的廚房,兩邊有放雜物的廂房,廂房的旁邊有的還有獨立的衛生間。民居前有自來水水池,方便清洗,有些居民在自來水水池邊還挖有水井。

進入新世紀,人們的生活開始步入小康,生活相對富裕,開始追求舒適的生活。民居別墅房屋寬敞,樣式千姿百態,外形美觀大方,占用土地較大,不少家庭還用圍墻圈出生活小園。不少住房是家庭別墅,上有獨立空間,下有私家花園領地,私密性極強的居家場所。崇明農村家庭別墅大都獨門獨院,表現為上下左右前后都屬于獨立空間,住房以樓房為主,房屋周圍都有面積不等的綠地、院落,配有車庫和廂房。

看了這么多房子,你家的房子最像哪一種呢?

更多資訊

-

“微”處著手、“實”處發力,松江這里的新小區更具活力、更有溫度2023.11.8

泗涇鎮恒澤居委會成立于2022年11月,轄區內以泗水和鳴、融創1號公館等新小區為主。新小區也有小困擾、小難題,恒澤居委會通過開展各類“小工程”解決“新家園”里的難題,建設美好、文明、和諧的社區生活。 … 查看詳情 >

-

老小孩“遇見小時候”,228街坊為何能吸引周邊的居民?2023.11.8

蝶變歸來的長白228街坊已然成為楊浦區的新晉“網紅”打卡地。年輕人來228街坊感受時代的變遷,中老年人來這里尋覓青春或兒時的記憶。 打彈子、造房子、扯鈴子、滾圈子、AR虛擬賽車體驗……11月7日上午,… 查看詳情 >

-

這個老齡化程度近47%的社區,居民最迫切的愿望竟是建個“寶寶屋”2023.11.8

靜安區臨汾路街道,60歲以上居民占比達到近47%,沒想到,在這樣一個高度老齡化社區,居民最迫切的愿望之一竟是建個“寶寶屋”。 最近,街道與居委干部結合主題教育開展“四百”大走訪,通過線上“心愿碼”小程… 查看詳情 >

-

普陀區專場推介會亮相“四葉草”,5家新增重點項目簽約2023.11.8

11月7日下午,上海普陀·未來可期第六屆進博會普陀區專場推介會在國家會展中心舉行。 會上,5家新增重點項目分別與普陀區五大重點地區簽約,涵蓋了高端制造、商業貿易、數字營銷等多個重點產業領域。此外,來自… 查看詳情 >