品區·年度詞 | 邁向現代化主城區的上海這個區,為何越來越關注角落里的“溫度”?

來源:上觀2019.1.7

【小編說】

2018年,上海16個區以各種姿態奮進、創造、爭上游。有的高歌猛進,有的彎道超車,有的左沖右突,有的蓄勢待發。辭舊迎新之際,上觀區情頻道推出“品區·年度詞”系列,看看記者送給各區哪個“年度詞”——

冬日申城,格外寒冷。在上海莘莊南廣場,卻有一個24小時城市書房,里面總是靜悄悄的,卻又總是座無虛席,有人在看書,有人在溫習功課,有人在電腦前忙碌……哪怕到了深夜,這里依然是一個溫暖明亮的所在。

實際上,在上海西南的閔行區,這樣的24小時書房正越來越多,在城市的各個角落散發書香、傳遞溫暖。

近些年來,原本地處城郊結合部的閔行區,加快了邁向上海“現代化主城區”的步伐。但2018這一年,給記者留下最深刻印象的,并不是節節攀升的經濟指標,也不是越建越氣派的高樓大廈,更不是接連涌現的網紅商業地標,而是閔行城市角角落落里一個個有“溫度”的細節和場景。

比如,在康城社區,一場運動會能吸引數千人踴躍參加,大門封閉修路幾個月竟沒收到一起投訴,保安們下班了還會主動“微服”巡邏,這個超大型社區成功實現了從“大亂”到“大治”的轉變……

在上海康城,業委會定期參與社區兩委會議。

比如,在古美蓮花老年公寓,周邊社區里的老人成了這里的“常客”,可以定期前來用餐、參加活動。原來,閔行區正在探索打開養老院圍墻,將里面的資源與社區老人共享,而外來老人和志愿服務力量的加入,也為養老機構注入了活力……

比如,在華漕鎮,“救火英雄”王海濱出院回歸社會,他的先進事跡報告會引起轟動,人們爭相趕過來聆聽,許多人在臺下情難自禁流淚,會后紛紛與海濱交流合影……

王海濱(左六)先進事跡報告會現場。

比如,在華師大禮堂,“修齊講堂”在上海書展期間開講,著名主持人敬一丹應邀到現場分享艱苦歲月的家庭故事,數百名學生和居民聽得津津有味,結束后還久久不愿離去……

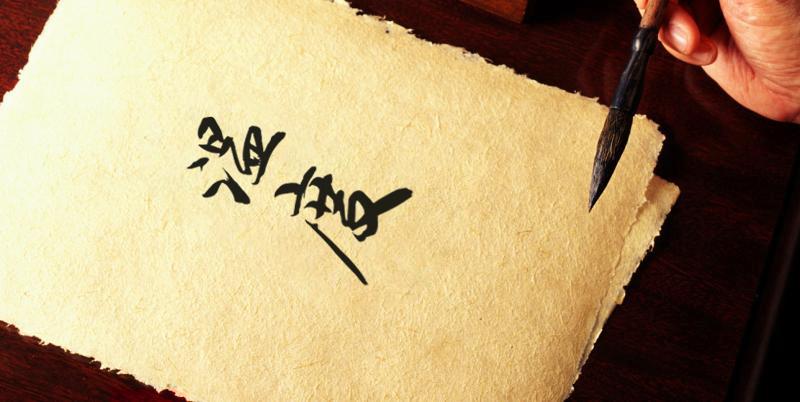

所以,記者送給閔行的2018年度詞,是“溫度”二字。因為,只有當鋼筋森林有了舒適的“體感溫度”,人們的身心才能得到最好的休憩和舒展,從而積蓄更多力量,每天以更好狀態出發、奮斗。

一個個細節的背后,是系統而精細的“繡花”工程。

前兩年,閔行每年以千萬平米的拆違總量,大刀闊斧推進全區的環境綜合整治。拆完之后,怎么辦?更重要的,還是家園建設和長效管護。如今,經過美麗家園的創建,閔行若干個老舊小區打了翻身仗,綠化更新、道路改造、停車位增加、樓房煥然一新,管理井井有條,房價也由此漲了上來……說起家園的變化,老居民們無比自豪。

與此同時,“100個鄰里中心”在閔行全面布局,讓越來越多的居民走出小家,聚在一起、學在一起、樂在一起、愛在一起。2018年,閔行全年新建20家鄰里中心,迄今已累計建成82家鄰里中心,各鄰里中心每月開展100多項服務項目,平均每家鄰里中心每月服務5000多人次,構建“最后一公里”生活圈、服務圈。

閔行區的鄰里中心一角。

閔行區還把全區劃分成了近千個責任網格,以黨建引領基層自治共治,做實網格化前端精細化管理,在各網格明確責任主體,把條線執法力量下沉到網格里,實現“發現問題在網格、解決問題在網格”。上海康城社區的變遷,正是網格化治理的生動體現。

更讓人驚訝的是,2018年,“紅色物業”還成了閔行的一個流行詞,全區1070多個小區爭相開展“紅色物業”創建。這一年,閔行區聚焦原來的“物業服務”薄弱環節,在各社區探索形成以居民區黨組織為領導的,以居委會、業委會、物業服務企業“三駕馬車”為主體的基層社會治理共同體,把物業服務企業打造成為黨組織聯系服務群眾的工作平臺,提升百姓幸福感、獲得感,取得了令人喜出望外的成效。

正如市領導所說,“上面千條線,下面一根針”,基層是一切工作的落腳點。擁有一支強有力的基層隊伍,是“繡花”的關鍵所在。2018年,閔行聚焦“基層、基礎、基本”,在全區建立常態長效的萬人大培訓機制,讓村居干部、社區工作者、社區“三長”、黨員骨干、物業公司經理、業委會主任、網格員等都納入大培訓體系,為社會治理培育大量“繡花人”,全年培訓超過20萬人次……

有溫度的地方,還需要精神力量的支撐。2018年,閔行不僅舉行了10多場王海濱先進事跡報告會,還精心設計打造了“最美人物周五見”品牌,先后挖掘推出了穿行于田間岸邊、只為青山綠水的康建權,無國界醫生劉小路,用白發換取“銀發”笑容的孫惠珍,奔走于中風預防治療的趙靜等典型人物,在基層不同受眾群體中再次掀起了學習身邊先進典型的熱潮。

閔行“修齊講堂”邀請鮑鵬山為居民開講。

有溫度的地方,更少不了文化的滋養。2018年,閔行繼續在各街鎮舉辦一場場“修齊講堂”,先后邀請鮑鵬山、俞麗拿、敬一丹、朱迅、陳美齡等文化名人和專家學者來到閔行,以個人講述與現場互動相結合的方式,呈上高端大氣的文化大餐,讓市民在家門口享受有品質、有內涵的文化生活……

就這樣,一針一線,一環扣一環,閔行正在點點滴滴中“繡”出暖色,“繡”出溫度,“繡”出人們的獲得感、幸福感、安全感,也“繡”出作為現代化主城區的核心競爭力。

更多資訊

-

北外灘又一新地標亮相!助力擦亮“金名片”2023.10.30

金融產業集聚、商業商貿繁華、配套愈加完善,隨著虹口全力打造“上海北外灘,浦江金三角”及“新時代都市發展新標桿”,北外灘世界級會客廳已崢嶸初顯。在近日舉行的“上海潮向 世界所向”國華金融中心項目品鑒會上… 查看詳情 >

-

33個重點項目落戶普陀,聚焦創新企業和創新培育項目2023.10.30

10月27日舉行的2023年上海市普陀區第五次重點項目集中簽約儀式上,6家重點產業創新培育項目和27個招商引資重點項目集中簽約落戶普陀,涵蓋了高端制造、城市更新、科技金融等多個領域。 據悉,自2022… 查看詳情 >

-

打造千億級數據產業,匯聚百家頭部企業!國際數據經濟產業園在上海臨港揭牌2023.10.30

10月27日,國際數據經濟產業合作大會在上海自貿區臨港新片區召開。會上,國際數據經濟產業園正式揭牌,一批重點企業機構入駐,三大數據流動支持平臺成立。 臨港新片區管委會專職副主任唐浩在會上介紹了即將發布… 查看詳情 >

-

閔行建成131個“亮吧書房”,營造隨處可見、隨手可得、隨時可讀的書香氛圍2023.10.30

近日,閔行區政協“亮就亮吧”“亮吧書房”集體揭牌儀式在紫竹半島居民區舉行。當天,紫竹半島居民區“亮吧書房”、電信·莘家園“亮吧書房”、大零號灣“亮就亮吧”、虹橋國際中央商務區“亮就亮吧”、福利界別“亮… 查看詳情 >