讓一條高速變身一條走廊,上海這個區就這么實現了“換道超車”?

來源:上觀區情2019.1.8

【小編說】

2018年,上海16個區以各種姿態奮進、創造、爭上游。有的高歌猛進,有的彎道超車,有的左沖右突,有的蓄勢待發。辭舊迎新之際,上觀區情頻道推出“品區·年度詞”系列,看看記者送給各區哪個“年度詞”——

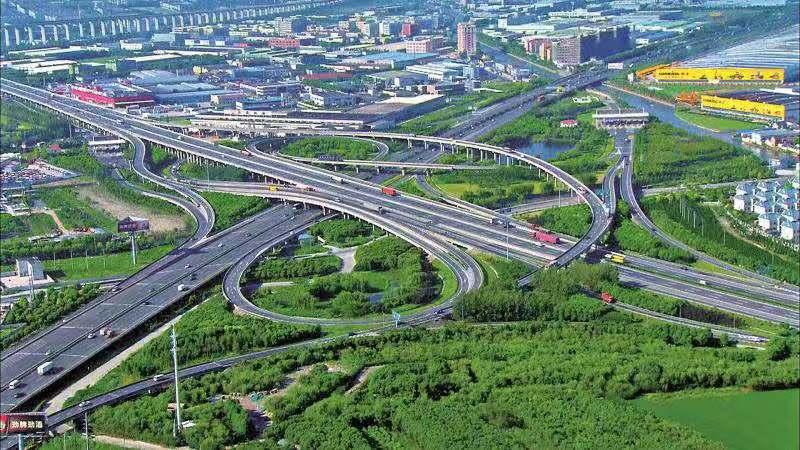

記者送給松江的2018年度詞,是“川流”二字。毫無疑問,這與“G60科創走廊”有關。

G60本是一段普通的高速公路,建成開通于1998年。兩年前,松江區率先喊出了建設“G60科創走廊”的口號,緊緊抓住“科創”這個牛鼻子,全面擺脫對勞動密集型產業、外向型經濟的依賴,大膽走出了一條市郊經濟“換道超車”的轉型發展新路。

到了2018年,這一條G60科創走廊,已升級為追求長三角更高質量一體化發展的黃金大走廊,信息、技術、人才、資金、資源等要素在這條走廊上加速流動,川流不息,激蕩創新火花,結出累累碩果。

最近公布的一串數據,表達了松江區滿滿的自豪:2018年,從年頭到年尾,松江六個百億級大項目全部開工建設;全年預計完成工業固定資產投資130億元,同比增幅22.6%,總量位列郊區第一;這一年,松江地區生產總值預計1250億元,增幅達7%,為2011年以來松江經濟經歷深度調整后的最高增幅。

川流不息,要素匯聚,產業集聚,讓G60科創走廊漸漸成了“流金淌銀”的大走廊。而換道超車,也終于讓曾經徘徊在“低谷”中的松江揚眉吐氣。

然而,建設“G60科創走廊”,推動創新要素在這條走廊上流動起來、匯聚過來,并不只是在圖紙上畫一條線、喊幾句口號而已,這背后需要大刀闊斧的改革,需要深入細致地創新制度供給和要素供給,而且并無止境。

如何讓要素流得更“暢”?必須要一步步打通觀念和制度上的瓶頸障礙。2018年新春首個工作日,松江區發布松江區發布深化放管服改革方案,推進以“簡政放權+互聯網+店小二”為要義的G60科創走廊產業集群發展“零距離”綜合審批制度。產業項目落戶,原本需要3個月以上,如今最快可以15天開工。數據顯示,去年一年,全市聯審平臺共報送項目525個,松江占1/4;全市發出施工許可證211張,松江占1/4;項目錄入量和發放數穩居全市第一。

成本低了,障礙少了,越來越多的企業愿意在科創走廊上“跑來跑去”,上演“雙城記”、“多城記”。比如,G60科創企業華銘智能終端設備股份有限公司因擴建需要,將企業搬到嘉興平湖的新埭鎮。老員工沒有因為異地搬遷流失,所有的供應商依舊在1小時可達范圍內,兩地政府服務企業思路相通,公司搬遷后繼續保持迅猛的發展勢頭。這樣的故事,不勝枚舉。

如何讓要素流得更“快”?必須自加壓力,不斷打開邊界,讓需求和想象變成現實。2015年,“G60科創走廊”1.0版剛提出之時,這還只是上海松江一個區的事,到了2017年,松江、嘉興、杭州簽約合作,將其拓展到了“滬嘉杭G60科創走廊”2.0版,再到2018年,這條科創走廊已升級3.0版,成為滬蘇浙皖九地市攜手的“一廊一核多城”,實現了三級跳。

打開邊界和想象力,要素流動的幅度越來越大,這條科創走廊上的“手筆”越來越驚人。2018年2月,松江區成功獲批全國首個工業互聯網領域的國家新型工業化產業示范基地; 3月, 2018智造中國峰會在松江開幕,現場成立賽迪(上海)先進制造業研究院暨G60科創走廊發展研究中心;7月,松江區政府與中科院神經研究所簽訂戰略合作框架協議,并為“G60腦智科創基地”揭牌。9月,G60科創走廊九城市同步開通“一網通辦”,打響長三角“一網通辦”第一槍;11月,在首屆中國國際進口博覽會上,發布G60科創走廊九城市協同擴大開放“30條”……

我們看到,這一年,川流不息的大走廊,讓人才流動更自由、更歡暢了。2018年10月,首屆G60科創走廊人才峰在滬舉行,上海市松江區、浙江省嘉興市等九城市的組織部門負責人共聚一堂,發布《共建共享G60科創走廊人才新高地行動方案》,形成“九城一張網”的人才工作新格局,合力為長三角更高質量一體化發展提供人才支撐。而在民間,“星期日工程師”重出江湖,沿著黃金大走廊去異地兼職或創業,實現與各地創新載體的共享共贏。而且,流動著的人才與創新要素,早已不局限于星期日、局限于工程師群體。

我們看到,這一年,川流不息的大走廊,讓各類優質項目匯聚過來,在松江形成產業集聚。2018年第一季度,G60科創走廊上就有22個產業項目集中開工,總投資超過300億元。“去年全年,我們開發區有40多個項目開工,其中不乏百億級的項目,實現了‘月月有開工’。要在過去,一年的開工項目,能有個位數已經算不錯了……”說起產業項目,松江經濟技術開發區負責人難掩喜悅之情。據統計,2018年,松江全區新辦企業達到了2.47萬家。與此同時,智能制造、生物醫藥、集成電路等一個個新興產業集群在科創走廊上悄然崛起,推動經濟向更高質量發展。

我們還看到,這一年,川流不息的大走廊,推動各類要素碰撞出火花,激蕩出創新魔力。一個碳纖維產業化關鍵技術及應用項目,獲得了國家科技進步一等獎;一種銅工藝刻蝕后晶圓清洗液,填補了國內空白;第二代超高產能光伏電池用原子層沉積設備,屬于全球首創……去年5月,上海松江G60科創走廊科技節開幕,不僅發布了在G60科創走廊上誕生的6個最新科技成果,還首次公開發布了上海松江G60科創走廊科技進步報告。去年一年,松江新增市級院士專家工作站10個(累計達到30家),增量排名全市第一;高新技術企業凈增170家,同比增幅104.8%……創新資源的大量集聚,將為松江發展注入無窮后勁。

川流不息的大走廊,需要有膽識、有智慧的頂層設計者,更需要一大批唯實唯干的推動者、實踐者。松江當然不會忽略“人”這個關鍵詞。于是,在2018年底,松江又出臺了《關于以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領建設充滿激情、富于創造、勇于擔當的干部隊伍做新時代不懈奮斗者的實施意見》,以實實在在的22條干部工作舉措,激勵松江全區干部“挑最重的擔子、啃最難啃的骨頭”,更好地服務包括建設G60科創走廊在內的“一個目標、三大舉措”。

說到這,其實記者還想把“執著”二字送給松江區,因為它幾年來的堅持不懈、孜孜以求,因為它在一件事上執著到有點“偏執”的持續努力。

更多資訊

-

北外灘又一新地標亮相!助力擦亮“金名片”2023.10.30

金融產業集聚、商業商貿繁華、配套愈加完善,隨著虹口全力打造“上海北外灘,浦江金三角”及“新時代都市發展新標桿”,北外灘世界級會客廳已崢嶸初顯。在近日舉行的“上海潮向 世界所向”國華金融中心項目品鑒會上… 查看詳情 >

-

33個重點項目落戶普陀,聚焦創新企業和創新培育項目2023.10.30

10月27日舉行的2023年上海市普陀區第五次重點項目集中簽約儀式上,6家重點產業創新培育項目和27個招商引資重點項目集中簽約落戶普陀,涵蓋了高端制造、城市更新、科技金融等多個領域。 據悉,自2022… 查看詳情 >

-

打造千億級數據產業,匯聚百家頭部企業!國際數據經濟產業園在上海臨港揭牌2023.10.30

10月27日,國際數據經濟產業合作大會在上海自貿區臨港新片區召開。會上,國際數據經濟產業園正式揭牌,一批重點企業機構入駐,三大數據流動支持平臺成立。 臨港新片區管委會專職副主任唐浩在會上介紹了即將發布… 查看詳情 >

-

閔行建成131個“亮吧書房”,營造隨處可見、隨手可得、隨時可讀的書香氛圍2023.10.30

近日,閔行區政協“亮就亮吧”“亮吧書房”集體揭牌儀式在紫竹半島居民區舉行。當天,紫竹半島居民區“亮吧書房”、電信·莘家園“亮吧書房”、大零號灣“亮就亮吧”、虹橋國際中央商務區“亮就亮吧”、福利界別“亮… 查看詳情 >