上海靜安一小區居民想要加裝電梯,為何找上了地鐵?

來源:上觀2021.4.7

打開上海地鐵智慧監護云圖系統,380余個正在地鐵安全保護區內施工的項目,以小圖標的形式顯示在電子地圖上。每個圖標都有各自的顏色及對應的監護等級,點開即可查看現場工況圖片和更新中的監測數據。一旦數據超出安全值,系統便會自動報警。

“地鐵要保,大樓要建”。早在20世紀90年代,上海地鐵之父劉建航就提出這一地鐵保護原則,即在滿足技術標準的條件下,服務城市發展。隨著上海地鐵路網持續擴展,如今運營里程世界第一,依賴人力的傳統監護方式顯然有些捉襟見肘。如何破解?上海正將數字化轉型作為發力關鍵。

“地鐵要保,大樓要建”

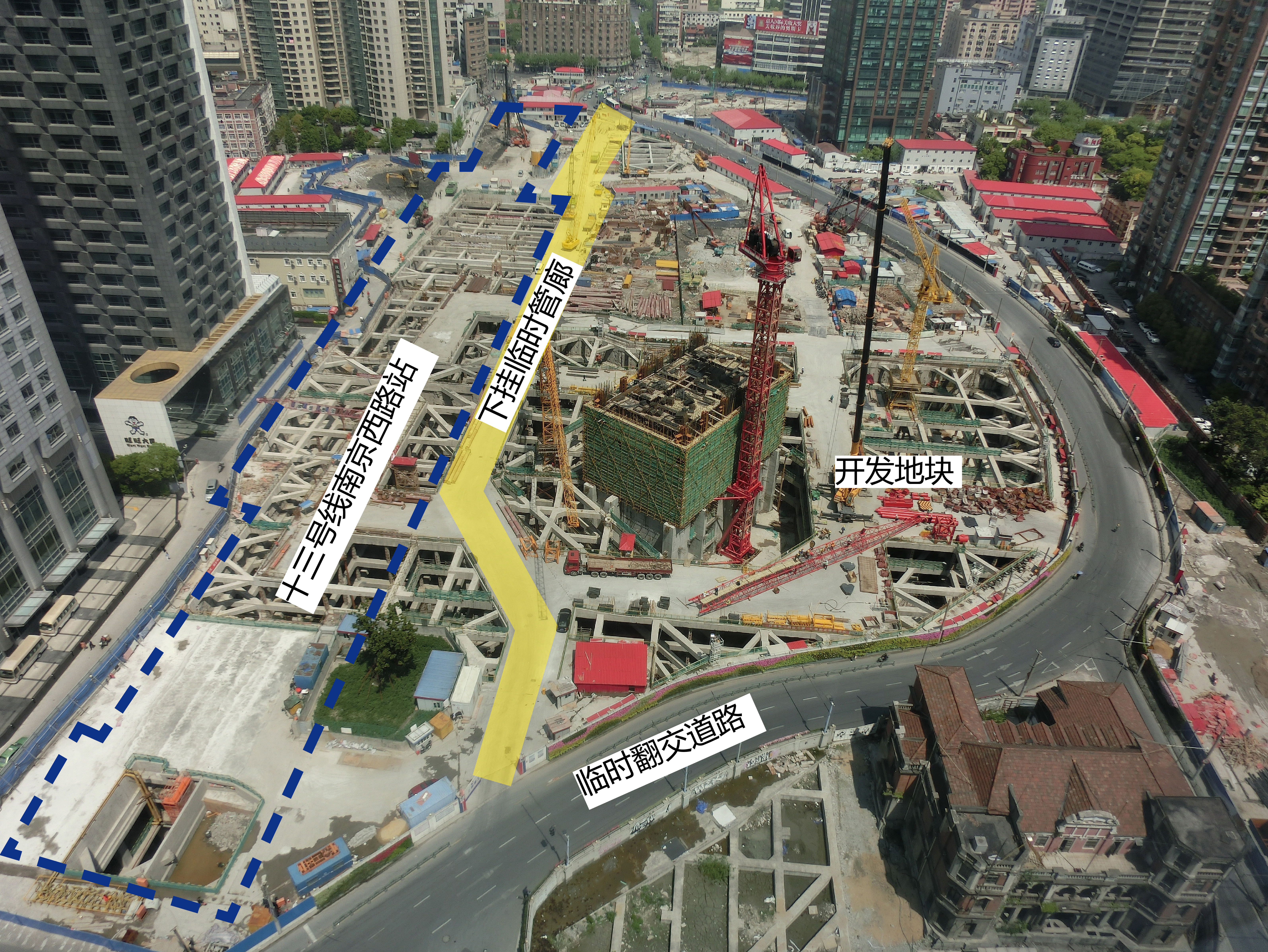

從13號線南京西路站8號口出站,坐落于繁華商圈的興業太古匯便出現在眼前。車站與商業體近距離的背后,是地鐵保護與城市發展之間的平衡。

興業太古匯原名大中里項目,與地鐵13號線同期建設。原本,按照其樓層高度,與地鐵站的距離保持在30米之外為宜。考慮到最大化發揮地鐵上蓋的經濟拉動作用,進一步盤活區域,規劃建設時,地鐵方與開發商共同謀劃,盡可能拉近兩者之間的距離。

興業太古匯原名大中里項目,與地鐵13號線同期建設。

難點自然不少。首先要從工期角度衡量,是否具備現實可能性。在前期設計階段,政府部門、軌交企業、開發商等反復協商與溝通。通過提前籌劃施工進度,反推商業體能否建在距離車站這么近的點位。

“各方的理解和配合十分重要。我們通過技術手段的應用,讓商業體在符合安全標準的前提下盡可能貼近地鐵。針對地鐵方面提出要增加的安全保護措施,開發商愿意接受,且翻交時多次借場地給我們用。”申通地鐵集團監護辦技術部經理閆靜雅告訴記者,面對建設過程中錯綜復雜的問題,他們按照時間節點“一步一動”聯動管理,并就大中里地基工程與13號線地下維護工程制定“同步設計、同步施工”的方案。

物理距離的縮小帶來經濟效益的擴大。交通服務、商業服務等聚合在一起,讓興業太古匯成為上海最具活力的區域之一。

根據《上海市軌道交通管理條例》,軌道交通安全保護區的范圍是,地下車站與隧道外邊線外側五十米內,地面車站和高架車站以及線路軌道外邊線外側三十米內。閆靜雅表示,地鐵安全保護區內不是不能做事情,而是要經過審批做事。只要技術措施、工藝水平能符合標準,就給周邊項目一條路,讓它們能進行下去。

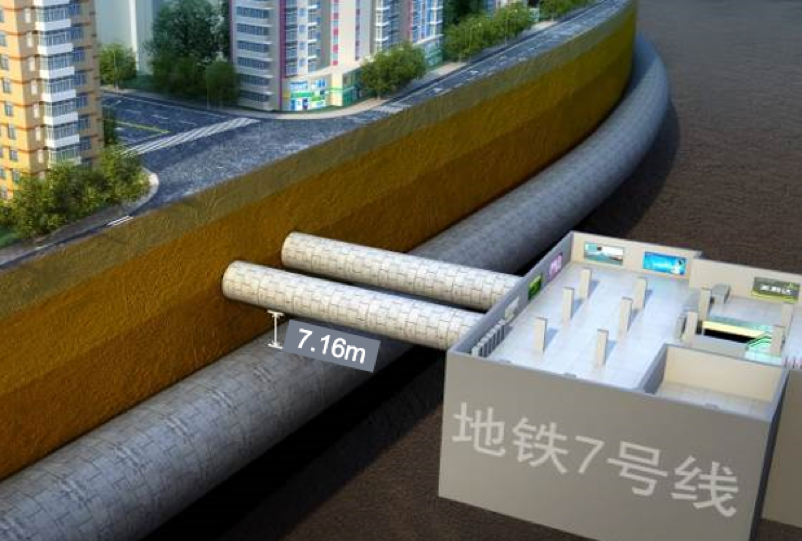

有些監護項目很有挑戰性。比如,去年6月北橫通道穿越7號線。整個過程耗時72個小時,準備工作其實提前半年就已開始。上海地鐵提前對各方保障工作進行部署,制定包括地鐵限速以及公交短駁等在內的應急預案。

在盾構下穿期間,監護辦以及運營、維保等500多名專業人員在附近的基地保駕,24小時輪番駐守,實時關注數據的變動。最終,北橫通道順利穿越7號線,地鐵隧道最大變形7.13毫米,在安全范圍內,地鐵運營未受影響,也為后續施工積累了經驗。

北橫通道順利穿越7號線,地鐵隧道最大變形7.13毫米。

當然,有一些底線始終不能突破。武寧路快速路建設時,有一處跨曹楊路節點,11號線正好位于其正下方。根據設計,要在此處挖深度約8米的地道,然而地鐵隧道埋深只有11米,也就是說一旦挖好,兩者之間的距離就只有4米。并且,這個節點旁是地鐵隧道的旁通道,正是結構最薄弱的地方。

“出于安全考慮,我們提出能否將地道抬升,拉開與隧道的距離。不過這樣做的話,又會影響到快速路的坡度走向。于是,大家一輪又一輪地磨方案和具體細節,這個過程比較痛苦。最后的措施是對地道進行抬升,保證地鐵運營安全。”

業內人士指出,地鐵站已成為經濟發展強有力的黃金地帶,在地鐵安全保護的前提下拉近彼此距離,有助于促進周邊地區地產、物業、商業發展。同時,在上海面臨建設用地“緊約束”的情況下,也符合土地集約開發理念。

從目前上海新線建設的趨勢看,在規劃階段,就已考慮到要和城市共發展,將周邊地塊進行整體布局和開發。區里的土儲,在未有開發商的情況下,會提前和地鐵方合作,將貼著的區域共建。有了一定預留后,往后開發所受限制就會小很多。

破除市民加梯技術阻礙

靜安區長安路上一小區居民曾因加裝電梯找到地鐵方。原來,他們碰到一個安裝技術難題。根據設計方案,電梯的基礎緊貼著地鐵12號線的邊線,幾乎是零距離,造成的壓力極有可能影響到地鐵結構。

考慮到居民安裝意愿強烈,地鐵方經過現場研究,提出一個解決方案,即在電梯基礎下方挖一個坑,做成混凝土的空殼子,將電梯的重量置換掉,相當于沒有向隧道新增壓力。如此一來,免除了安裝電梯技術上的阻礙。

加裝電梯作為民生工程,不像一些市政項目或者建設工程那樣投資巨大。看似小事情,實則也是市民的切身利益所在。地鐵需要保護,也要從市民角度出發,通過技術的解法突破阻礙,將他們的訴求真正落地。

“因該工程由全市各區分頭推進,需要給市民提供統一的技術標準和管理要求作為指導。”監護辦協調監管科趙敬妍介紹,“我們制定了一份審批指南,將技術手段、費用組成等囊括在內。為避免發生漏報影響地鐵運營,監護辦與市房管局對接,后者統籌全市加裝電梯項目。通過加強溝通與層層管理,查遺補漏。”

少跑路,也是市民的訴求之一。原先,業主來報審時,要抱著一大堆圖紙資料來回跑四五趟,處于郊區的項目,則更是費神費力。

針對這一痛點,上海于2019年啟用在線申報系統,全流程云端受理,實現“一網通辦”。特別是在去年新冠肺炎疫情暴發期間,全面實行安保區項目線上技術審查,助力復工復產,簡化流程,提高時限,打通了和市交通委審批系統的電子簽章等安全壁壘,實現從前期技審至行政許可批復均可線上操作。

信息的透明度也因此提高。曾經出現過的問題是,報審方上報給監護辦以及市交通委的圖紙并不相符。“有些在建設階段出現局部微調,比如項目和地鐵的距離從10米變成9米。由于報送的時間節點不同,所以有了數字上的出入,容易造成信息混亂。平臺上線后,報審資料各個階段的狀態均有顯示,有據可查。”

數字化延伸“監護眼”

上午8時,一名地鐵安全保護區巡查人員打開手持終端,收到系統傳來的當日巡查任務。他沿著電子地圖標示的線路,邊走邊觀察保護范圍內是否存在違規施工,行走軌跡在系統上實時更新。

這是上海地鐵安全保護區巡查管理系統。它采用手持終端+系統平臺進行巡查管理,實現定位、信息實時傳輸、軌跡跟蹤、案件記錄信息化管理。

在地鐵早期運營階段,線路巡查大多靠經驗。工作人員手拿地圖,對著上面標注的路線走,觀察周邊施工項目情況,查遺補漏。如果對區域不熟悉,很難摸準“藏”于地下的隧道走向,精準判斷安全區范圍。

隨著上海地鐵路網持續鋪開,尤其是郊區線日趨增多,傳統的巡查方式顯得捉襟見肘,暴露出效率低下、漏查等問題。

如何解決?數字化轉型是關鍵。近年來,上海探索打造智慧監護管理平臺,2008年建立全國第一個標圖系統,實現高精度定位。2012年,在全國范圍建立起首個安全保護區巡查管理系統,從尚顯稚嫩的第一代,到如今系統逐步走向智能化,實現內部以及與政府管理部門之間的聯動。

2013年,上海在全國第一個建立起云圖系統,實現監護項目遠程監控、工況數據自動傳輸。隨著不斷升級,逐步實現系統自動分析、預警報警,與相關建設方面協調糾偏的整治措施,及時管控住風險。

打開上海地鐵智慧監護云圖系統,380余個正在地鐵安全保護區內施工的項目,以小圖標的形式顯示在電子地圖上。每個圖標都有各自的顏色及對應的監護等級。

轉型的發力點,用十二個字總結就是:狀態可知,風險可控,結果可期。“工程項目監管實現信息化、系統化和智慧化,項目現場工況、隧道數據、隧道結構情況實現自動采集、自動傳輸,通過系統平臺進行分析預判,實現自動預警報警。”閆靜雅說。

不過,依托于數字化的人工巡查,仍有一定監護“死角”。如果違規項目在地鐵保護區內放置了一臺大型作業機器,很容易被發現。可如果郊區出現土方,有時僅憑肉眼很難察覺它的變化。

新科技的引入,彌補了這一缺陷。在2019年14期衛星遙感巡查成果分析總結基礎上,上海于2020年9月開始在外環內區域進行衛星遙感巡查。同時,以無人機攝影測量技術為依托,對地鐵保護區范圍內地貌進行航拍測量,獲得長線路地鐵隧道的三維影像數據。大飛機航拍也正在醞釀,目前已完成合同簽訂,今年起開始實施。

15號線南大路至祁安路區間無人機航拍成果圖。

“之所以要多管齊下,是因為每種方式都有其優點和局限性。衛星可能會受天氣影響,無人機有禁飛區。通過多種方式互相補足,有助于將監管網織得更密。”此外,2018年底,地鐵線路巡查被納入城市網格化綜合管理,監護的觸角進一步延伸,實現社會共治。

更多資訊

-

明年開工!新成村改造規劃落地,將打造嘉定的“練祁島神韻”新社區2023.11.9

城中村改造是推進城市化進程的重要體現,也是改善市民居住環境、提升城市品質的重要手段。近日記者從嘉定區規資局和新成路街道了解到,新成路街道新成村“城中村”整體改造規劃方案已經通過市、區兩級政府規劃部門的… 查看詳情 >

-

打造世界級濱水區!蘇河灣在進博會上向全球遞出“邀請函”2023.11.9

靜安蘇河灣,曾是上海民族資本的集聚地和重要物資集散中心,如今,蘇河灣濱水商務集聚帶是靜安唯一具備“一河兩岸”水系稟賦的區域,歷經城市更新,蘇河灣正致力于打造“世界級濱水區”、世界級“城市會客廳”。借進… 查看詳情 >

-

德資企業走進楊浦考察,未來有望進一步擴大中德雙方優勢產業合作2023.11.9

為加強中德企業和機構的對接交流,吸引更多德資企業投資楊浦,11月8日,“2023德資企業走進楊浦推介活動暨中德企業產業對接圓桌會議”順利舉行,德國海外商會聯盟代表團及楊浦區重點企業的近百名代表參加。 … 查看詳情 >

-

敬老院、商鋪廚房…近期,滬郊這個鎮為何緊盯這些場所展開一系列行動?2023.11.9

“敬老院是老人聚居的場所,與其他單位相比有一定的特殊性,加之老年群體因其體能等個體因素導致自救能力差,且缺乏火災防范意識,更易成為火災受害者……因此,我們格外關注這類場所的消防安全問題。” 11月8日… 查看詳情 >