揭秘城市數字治理痛點,AI公司自研芯片解決“用得起”:鋼鐵俠不能成盆景

來源:上觀2021.10.25

位于南京東路、河南中路路口的今年86歲的南京大樓,讓不少大媽羨慕嫉妒恨。這座建筑宛若“鋼鐵俠”,被布局了17大類80余套智能感知應用,大樓內,震動傾斜、煙感、電梯、溫濕度、噪音等各項“生命體征”,都能被實時反映和提示。但凡有高空墜物隱患、共享單車亂停放、樓內水電管道運行異常等情況,保安所佩戴的智能手環都會報警,實現第一時間問題處置。

86歲的南京大樓宛若“鋼鐵俠”。

在了解南京大樓的神奇之后,大媽反而提出疑問:“南京大樓離我太遙遠了。我家小區里,電瓶車進樓、積水問題能不能被及時感知呢?”

另一位街道公務員則擔心“荷包”問題,“一座大樓可以重金投入,那么100座呢?政府部門沒那么多預算怎么辦?”

無論是大媽還是公務員,都道出了當下城市數字治理中的兩大痛點:解決龐雜細碎場景不易,規模化落地更難。這不僅考驗算法、算力,也關乎成本門檻。為此,記者作了一番調查。

算法的廣度與精度

依圖科技副總裁許焰,從來沒有像今年這般,強烈感受到市區兩級城市運行管理中心及各委辦局對于數字治理的急切訴求,以至于包括騰訊、阿里、商湯、依圖科技等在內的AI企業都已紛紛入局。其中,僅依圖科技就已在上海落地16個業務領域、50余個具體業務場景,覆蓋了上海一半以上的區。

“AI數字治理對上海各政府部門而言,早已不是僅供參觀展示的面子工程,而是城市治理場景中的日常。”許焰說。

但這場蓬勃的城市數字化轉型大潮之下,是對算法、算力的極大挑戰。

算法首先需要廣度。許焰在與上海市區兩級大量政府部門對接過程中,感受到龐雜需求撲面而來——公安部門想做“一盔一帶”、交通擁堵治理;住建部門想做小區電瓶車進電梯、非定時倒垃圾、消防通道占用等各類監管;城管部門關注綠化隔離帶占用、街邊未注冊開業門店等問題;國土資源局則想從衛星拍攝的視頻中揪出暗自變為魚塘或營業場所的耕地……

這么多全新、細化甚至“刁鉆”的需求,考驗技術方是否積累下足夠多基于視覺識別的基礎數據和學習能力。而AI尤其是視覺識別,在全球范圍內歷史都不算“悠久”。上海“元老”級的技術公司中,商湯于2014年成立,依圖科技更早些,迄今也不過9年。

“好在9年來,我們對攝像頭所能感知發現的目標做了大量基礎性研究,并形成一套自動化學習平臺,不斷訓練AI變得愈發火眼金睛。”許焰告訴記者,上海市城運中心里經常演示的“一盔一帶”判別就是依圖做的,準確率達90%以上。

如果說,經多年積累,如今不少AI公司具備了數百乃至千余種算法,但算法精度這件事就沒那么容易了,只能靠在不同場景下慢慢打磨。

“比如,同樣一條河,市容綠化部門要監管河道污染、綠藻是否瘋長,城管關心是否有人向河道拋扔大件雜物,公安關注跳河等突發。但對于AI建模而言,其實都與異物入河有關。機器視覺如何精準區分和提示,這就是算法的精度。”騰訊云華東區解決方案平臺部技術總監吳亮舉例。

算法精度之難,要求技術方必須對業務場景有著極為深刻的理解,并不斷回滾給AI大量“負例”,告訴它“一大堆的不是”。比如,在對公眾場所吸煙的判定中,有人拿著一支筆叼在嘴邊就是“負例”;判定扔垃圾場景中,有人溜著狗在垃圾桶周邊停留,同樣是“負例”。“只有繡花針般精細的算法,才能支持如繡花針般精細的上海城市治理。”許焰說。

規模應用難避成本問題

洶涌的城市數字治理之需,更大挑戰在算力。

以一個區兩萬路攝像頭計算,若全部進行智能化改造,用以識別路面垃圾,這本身就需要巨大算力。但事實上,如今一個攝像頭,可能被加載了經營占道、交通擁堵、樹木倒伏等十余種算法,由此,對算力要求便乘數級別數萬倍地擴增。

這帶來的算力瓶頸,不僅在于龐大的服務器采購費、機房占地面積,更在于后期運營上的驚人支出。成本,是產業落地必須解決、難以回避的問題。

本周,上海市經信委公號發布了依圖科技所打磨的“一網統管城市智眼”解決方案。該方案突破了過去只能針對固定攝像頭做智能解析的局限,通過智能車的方式,對城市進行實時動態建模。目前,智能車已在浦東新區建交委道設條線上崗,每天為路網做一次“3D檢測”,大到陸家嘴廣場客流檢測,小到道路面上2毫米寬度裂縫,都能被準確感知。

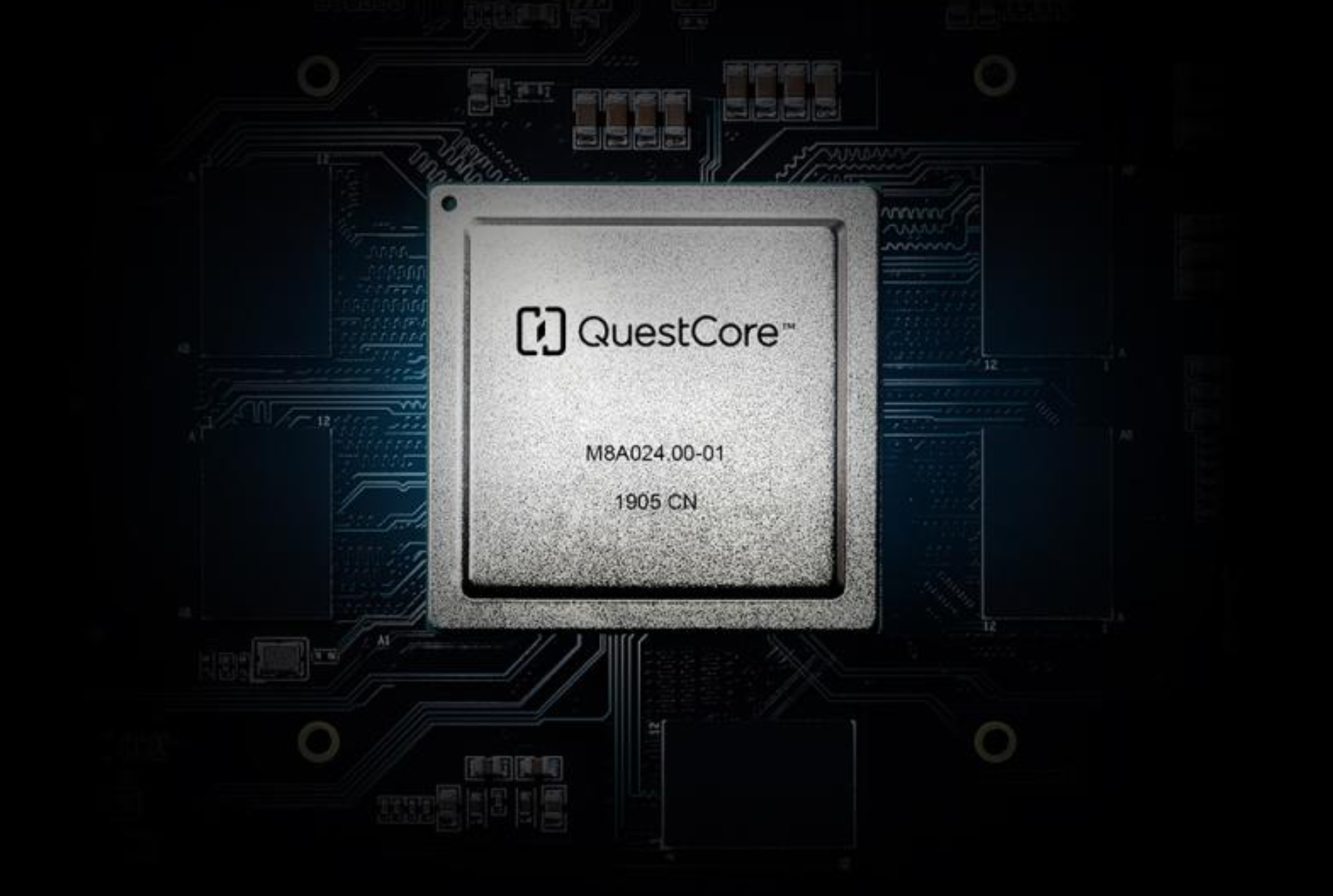

不過,該方案更大亮點,在于通過依圖自研AI芯片,使城市“一網統管”從盆景到森林的規模化落地成為可能。

據悉,依圖科技自研芯片questcore誕生于2019年,芯片從設計到制造,首次實現了全部國產化。

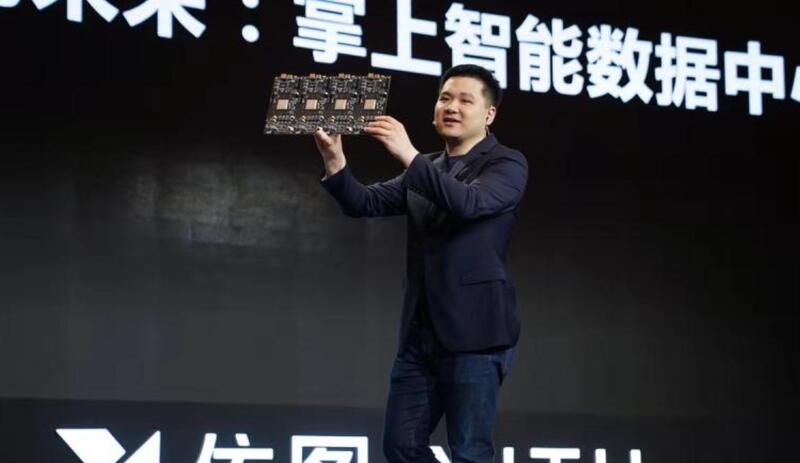

當時,發布會現場令人震撼的演示是——依圖科技首席創新官呂昊博士手持一臺體積與15英寸蘋果MacBook Pro筆記本相當的依圖原子服務器,竟能成功帶動200路攝像頭同時完成實時智能視頻分析任務。

據介紹,依圖原子服務器基于questcore打造,一臺服務器提供的算力,與8張英偉達P4卡服務器相當,但體積僅為后者一半,功耗不足后者20%。這意味著,在上海,單條主干道或一個小型園區,只需小小一臺單手可持的服務器便能驅動。這也意味著,原本運營一幢樓所需要的一間房16臺機柜的方案,可以被壓縮到僅1臺,且運維成本也降至原先的20%。這真正讓智慧城市得以“建得起、用得省”。

更令人振奮的是,據可靠消息,依圖科技questcore二代芯片已在研發中,最快年內有望問世。

所以,那位站在南京大樓“鋼鐵俠”前感嘆“距離感”的大媽,其實她距離數字治理已經很近——一年前,浦東“物業微平臺”還只是單一的“盆景”,而今,在算法算力和國產芯片加持下,“物業微平臺”得以規模化拓展,覆蓋整個浦東所有約1200個老舊小區的智能化改造。

但這種普及程度,遠不是AI的終點 。“AI的真正產業化,可能是有朝一日,每個人身邊都有一個可以自如對話的智能體,算力較現在又有數百萬倍的增長,城市在處置海量數據中高效運作。正如人類大腦的開發還不足1%,未來上海城市數字治理的算法效率和想象空間同樣巨大。”許焰說。

更多資訊

-

城市更新不僅是舊城改造,環同濟3.0總體規劃火熱出爐2023.10.16

“城市更新,不僅僅是舊城改造、涂脂抹粉、樓道美化,核心是社區里面孕育未來的偉大公司。”記者從10月13日舉辦的“環同濟3.0設計創新論壇”上獲悉,基于NICE2035一期成功的經驗,這個生長中的項目即… 查看詳情 >

-

人民城市,文明先行!楊浦區以文明創建為創新發展提供不竭動力2023.10.16

今年8月15日,位于楊浦區永吉路9號的家樂福農貿市場換新升級回歸。附近居民驚喜地發現:新市場不僅“顏值”更高,環境更整潔,菜價還和過去一樣實惠,還有完善的無障礙設施,充滿了“文明味”!吸引了不少市民前… 查看詳情 >

-

最美“北外灘星河”亮相!北外灘空中連廊示范段建成2023.10.16

日前,北外灘開發建設再傳捷報,核心區空中連廊系統的示范段工程建成。 據悉,當前北外灘開發建設正圍繞“上海北外灘、浦江金三角”的目標全力推進,更好成為中國式現代化的重要展示窗口。北外灘核心區設置50公頃… 查看詳情 >

-

“虹足萬有生活集”來了,將點亮“環虹口足球場文化消費圈”新活力2023.10.16

10月13日,在虹口區文化和旅游局的指導下,由上海長遠文化(集團)有限公司主辦的周末市集“虹足萬有生活集”在魯迅公園 2081廣場開幕。 此次生活集旨在整合足球場周邊特色文化品牌,主打趣味、潮流、休閑… 查看詳情 >