黃浦江兩岸濱水區開發更新,還有哪些看不見的“斷點”需打通

來源:上觀區情2017.11.6

10月底,原徐匯龍華機場的機場河整治工程正式完工,標志著徐匯濱江區域環境景觀的提升完成了一項重頭戲。貫穿徐匯濱江腹地的機場河,被視為徐匯濱江公共空間貫通工程中生態環境改善的一個重要節點。

事實上,當人們的視線都集中于黃浦江兩岸濱水區的開發與更新時,人們發現本就水網密布的上海市中心正慢慢復原,上海有關“水”的特征正被喚醒。在日前舉行的城市空間藝術季水岸新生論壇上,多位專門從事城市水網、碼頭、岸線和公共空間研究的建筑師、規劃師齊聚一堂,不約而同地提到了這些關鍵詞:開放,多樣,共享,可持續。

那么,與水共生的上海,如何讓水岸得到永續發展?

讓碼頭功能趨于復合,成為公共活動空間

上海浦江兩岸不少沿江區域原本都是封閉的工業生產岸線,因公共空間貫通工程,將紛紛轉變為開放的生活岸線。對于這一改變,建筑師們的意見倒頗為一致:梳理濱江周邊交通干線,打通濱水區與綠化帶、交通帶之間的阻隔,以此激活黃浦江兩岸公共空間的活力。

截至目前,黃浦江上還存有34個輪渡碼頭,同濟大學建筑與城規學院建筑系副主任章明帶領團隊以此為研究重點,提出了“浦江碼頭復興”計劃。為何以碼頭為切入口?章明在論壇上表示,無論是南外灘的十六鋪碼頭,還是浦東世博地區的白蓮涇碼頭,都或多或少存在與周邊道路聯系不緊密、車輛和行人可達性較弱、商業和休閑配套功能缺失、文化內涵挖掘不足以及割裂濱江綠化帶等問題。

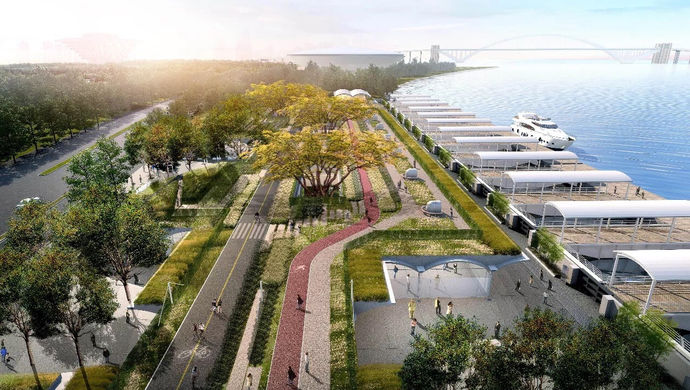

浦東世博M2碼頭改造效果圖

M2碼頭現場施工圖

“碼頭復興”便是在浦江兩岸現有的碼頭區域構建復合型城市空間,原本只能滿足水上交通功能的碼頭,將與老百姓的日常活動、文化活動和生態環境改善結合,最終形成充分開放的日常公共活動空間。

M2碼頭鳥瞰效果圖

M2碼頭剖面圖

章明主持的同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司原作設計工作室參與了多個浦江水岸碼頭空間轉型的研究和設計。比如位于浦東世博地區的M2水門碼頭(白蓮涇碼頭),雖然與其東西兩側的白蓮涇公園、世博畝中山水園相連接,但由于碼頭自成一個封閉系統,濱江景觀不得不在此阻斷。

于是,建筑師嘗試打通碼頭與周邊兩座城市公園的景觀和路徑系統,在碼頭頂部新增3條慢行道路,同時沿世博大道通向碼頭的草坡既解決了地勢高低差距帶來的視線阻礙,也為碼頭與城市干道、綠化帶留出了自然接口,使碼頭區域成為一個完整的空間。

“公眾對濱水空間的品質和開放共享的需求會不斷增長,碼頭區域的功能勢必走向復合。”章明建議,上海應首先對碼頭功能用地和面積指標進行調整,以適應新需求。其次,加強碼頭與地鐵、公交站點、停車場的聯動,方便各類人群進出碼頭區域。第三,碼頭區域的二次開發可與濱江貫通工程的公共服務配套設施建設結合,打造供市民休憩、健身、旅游、觀光的于一體的空間。此外,通過將碼頭與周邊景觀公園、濕地連通,可助于消除濱江空間的“生態斷點”,同時發揮濱江區域對上海中心城區氣候的調節功效,也有利于濱江腹地開發價值的提升。

章明指出,黃浦江兩岸諸多碼頭本身就是城市的歷史遺存,應通過科學合理的規劃設計,讓這些工業遺存空間得以更好地再利用。

梳理路網架構,便于行人和騎行者進出

“上海同阿姆斯特丹一樣水網密布,地勢平坦,但為何阿姆斯特丹‘水’的特性比上海更明顯?” 上海交通大學客座導師王卓爾在阿姆斯特丹生活過。在他看來,對比兩座城市的濱江中心區域,上海的濱水潛力還未被充分挖掘。

阿姆斯特丹濱水區鳥瞰

阿姆斯特丹艾河(IJ River, Amsterdam)

阿姆斯特丹主要濱江段位于艾河(IJ River)南部,早在17世紀就開始發展造船業及港口貿易,二戰后工業帶逐步廢棄,藝術家開始進駐中心濱水區域。經過70余年的發展,阿姆斯特丹現有的濱江路網架構分為三層:第一層是承擔著濱江快速交通的城市道路,將濱江區域接入城市環路系統;第二層是連接島嶼的次干道,主要方便居民日常通行;第三層為島嶼內部的“組團道路”,方便居民和游客抵達濱水區域的各類學校、商場、辦公樓和居住區。

王卓爾指出,路網架構清晰連貫,街區大小不超過50米乘100米的尺度,加上荷蘭道路管理部門自1997年起就開放了除部分越江隧道以外的濱江干道和支路,以便行人和騎行者進出,使得阿姆斯特丹的慢行系統能夠幫助城市濱江地區擺脫群島狀態,成為人們樂于親近的空間整體。

上海黃浦江西側岸線

1954年上海地圖,今日市中心水系分布與當時相比較已有顯著差別

上海的濱江中心區域發展歷史不足200年,以楊浦大橋至南浦大橋9.9公里長濱江段為例,沿江500米內可步行到達的軌交站點僅4個,也暫無貫通沿江南北全境的公交專線或地鐵,人們抵達沿江區域主要依靠步行,這就使得超出步行范圍的地方可達性顯著降低。

阿姆斯特丹水網圖

上海水網圖

王卓爾認為,雖然上海的濱江區域呈帶狀分布,與阿姆斯特丹濱水區的“群島”屬性略有不同,但仍可參考荷蘭的濱江騎行系統,沿黃浦江、蘇州河建立連續的騎行道。他建議,在沿江的老碼頭區域建立騎行道,增設自行車停放點。在具備條件的區域,甚至可設置人造沙灘,吸引市民到江邊休憩,形成“城市即公園”的觀感。

荷蘭阿姆斯特丹中心濱水區(左)與上海黃浦江中心濱水區(右)公共交通站點密度比較

荷蘭阿姆斯特丹中心濱水區(左)與上海黃浦江中心濱水區(右)道路屬性比較

可建濱江連廊體系,集約化利用空間

在改造利用沿江碼頭、工業設施的同時,一些工業時代的橋梁、隧道或碼頭也可能成為經濟轉型的物理空間障礙。

不過,先別急著“拆”。在同濟大學建筑與城規學院助理教授譚崢看來,城市快速工業化時期遺留的密集的基礎設施,在濱水空間更新中可嘗試“基礎設施主導開發”的新模式。

芝加哥河畔步道(Chicago Riverwalk)

孕育了美國芝加哥市的芝加哥河與上海的母親河黃浦江一樣,均屬感潮河道,城市河道水平面隨引潮力作用波動較為明顯。上世紀20年代,芝加哥河兩岸興建了地下快速干道,行人沿河步行以及周邊商務樓的停車問題都能依靠地下空間完成,運載大型貨物的車輛直接進入建筑地下進行裝卸,使城市地面秩序井然。

到了后工業時代,這些沿河快速道路轉而更新為芝加哥河畔步道(Chicago Riverwalk),連接了沿岸的工業遺存和新建的劇院、商場、城市道路等。

芝加哥河畔步道(Chicago Riverwalk)

類似芝加哥河畔步道這樣多層次的濱江連廊體系已經在上海出現。章明介紹,位于楊浦大橋下的寧國路渡口碼頭周圍的院墻使其與楊浦濱江腹地隔離,濱江貫通工程中需要從輪渡站位置經過,因此建筑師設計了二層標高的立體跨越結構,便于人們從碼頭上部直接穿過,通往毗鄰的大橋公園和地下商業設施,使這一區域成為水陸交通綜合體。

寧國路碼頭周邊總體關系示意圖

寧國路碼頭總平面圖

對于路況相對復雜的虹口濱江公平路碼頭,建筑師提供的改造方案則是建立環形連廊,通過梳理周邊機動車、騎行道和步行道路的動線,設計五個不同標高的連廊層次連通輪渡兩側。

公平路碼頭研究方案鳥瞰

公平路碼頭研究方案沿街人視圖

本文圖片來源:《時代建筑》、原作設計工作室、谷德設計網、O筑設計

更多資訊

-

“世紀劇院”第二季啟動,世紀匯廣場以精神內涵賦能商業升級2023.7.28

上海世紀匯廣場第二屆“Century Theater世紀劇院”暨“Grow Up申長”公共藝術展演計劃近日啟動。作為世紀匯廣場打造的獨家IP,“Century Theater世紀劇院”以共創與互動形式… 查看詳情 >

-

全面拉動“智慧”引擎!靜安這個“智慧園區”究竟“智慧”在哪?2023.7.28

園區管理人員通過特定AI攝像頭的人臉、人體算法識別,便可快速高效生成如在園區內走散兒童、黑白名單等特定人員的行動軌跡,定位所處位置,成倍縮短人工查看比對時間,大大提高了尋人效率;園區入駐企業只需點點手… 查看詳情 >

-

預計惠及10000戶家庭,寶山“數字生活100”行動計劃發布2023.7.28

隨著5G、人工智能、云計算、物聯網等新型技術飛速發展,全方位、深層次、零距離的數字生活正在到來,打通數字新基建“大動脈”成為構建數字生活的重要支撐與堅實底座。當前,上海寶山正大力推進地下停車庫信號覆蓋… 查看詳情 >

-

?金山與普陀、臨港、商飛攜手啟動“鑫講堂·合伙人計劃”2023.7.27

今年5月,由中國商飛自主研制的國產大型客機C919完成商業載客首航,而今,在金山的華東無人機基地,一架展出的同比例縮小C919模型也受到了前來參觀市民的“追捧”。這個場景,正是金山區聯合中國商飛等多家… 查看詳情 >