舊改完成、居民搬走后,堪稱石庫門建筑博物館的老北站地區將如何延續城市記憶

來源:上觀區情2018.2.22

今年1月,位于蘇河灣核心區域的北站新城地塊的居民開始了舊改搬遷,至此,靜安區北站街道基本消滅了區域內成片二級以下舊里。不過,居民搬走并不意味著工作的徹底結束。

北站街道轄區內歷史底蘊豐富,尚存大量完整的歷史風貌,其內的石庫門里弄建筑更是多樣,堪稱一座石庫門建筑的“博物館”。對這些舊改地塊中的歷史建筑,如何更好地保留保護,延續城市記憶?

去年,靜安區委托同濟大學建筑與城市規劃學院,對北站街道轄區內歷史風貌保護進行了研究與規劃,已經完成《老北站地區風貌保護研究及城市設計》。記者日前獲悉,《老北站地區風貌保護研究及城市設計》秉承成片保護和分級分類保護的原則,從保護歷史風貌出發,構建了這片區域由歷史建筑、歷史街巷、地塊肌理等歷史風貌要素為主體的保護體系。

保留保護體量超新天地與田子坊

老北站地區匯集多個歷史時期的石庫門建筑

羅浮路,北站新城地塊內的一條小馬路,短短250米,很有些年頭。早在1917年,租界工部局越界筑路,歷經多次曲折,由閘北工巡捐局辟筑成彈石路面。周圍有愷樂里、德康里等新式石庫門里弄八條79幢石庫門。大都建于上世紀二三十年代,比較有特點。以愷樂里為例,每幢石庫門,外表看似一致,內部結構卻并不完全相同。

去年12月底,北站新城舊改生效,征收房屋面積超過8.1萬平方米。居民們陸續搬遷,但舊改地塊中的歷史建筑要被精心看護,確保完好無損。

“北站街道面積只有1.99平方公里,但近代海派建筑薈萃、名人故居和歷史遺跡眾多,是上海近代百年發展歷史的重要縮影,具有極為重要的保護價值。”街道黨工委書記程凱介紹。

蔡琰提供

記者了解到,目前老北站地區仍保留了大量完整的歷史風貌:安慶路、康樂路、浙江北路、山西北路等道路保留著較為完整的歷史尺度和原貌;均益里、華安坊、來安里等里弄規模大,格局完整;還有大量的包括吳昌碩、虞洽卿、李經方(李鴻章之子)、杭樨英等名人故居,見證了當年大批華界文化和民族工商業精英在此集聚和創業奮起的歷史。

不過,讓不少建筑學者感興趣的,還是這里的建筑風貌。老北站地區堪稱一座石庫門里弄建筑的博物館。

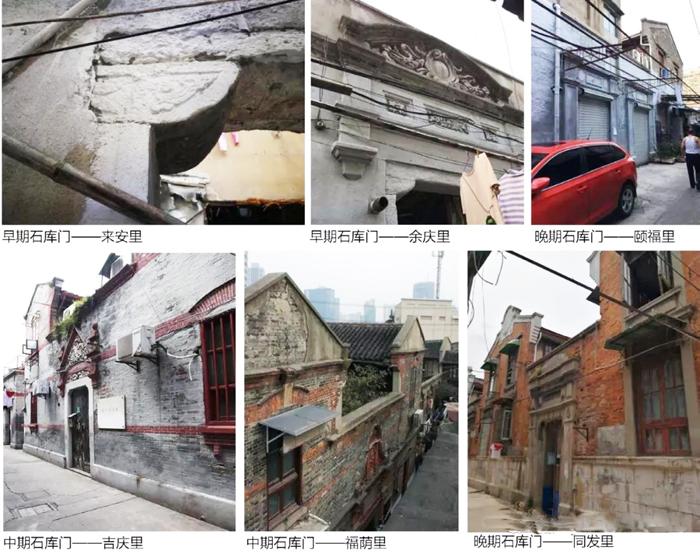

這里的石庫門建筑,集中建設于民國至抗戰前期,歷史風貌總體保存狀況較好,基本功能也得以延續,不同時期的石庫門里弄都能在此找到,如早期的石庫門里弄來安里、余慶里,中期的福蔭里、吉慶里,晚期的同發里、頤福里等,還有廣式里弄(錢江新村);有新式里弄(寶生里)等。另外,老北站地區建筑類型豐富,尤其住宅建筑風格多樣:有西班牙風格的聯排別墅(均益里),有殖民地外廊式公寓(虞洽卿寓所),有中西合璧式花園洋房(梁氏民宅),有江南水鄉傳統四合院(錢氏民宅),還有折中主義風格的山西大劇院。這些豐富多樣的近代歷史建筑反映了中西文化的有機結合,體現了上海海派建筑海納百川的特色魅力。

近年,北站街道舊改推進力度加大,僅過去4年,動遷居民數量就達1.7萬戶,接近于上海部分中心城區整個區4年的動遷量。從2015年開始,街道完成了安康苑、華興新城、北站新城等大體量舊改基地,其中有大量歷史建筑,如安康苑舊改基地擁有歷史建筑超過6萬平方米,其內的梁氏民宅、潘式民宅、均益里、錢江新村等薈萃了民國各個時期上海石庫門建筑風格,非常珍貴。在去年6月靜安區出臺的蘇河灣“一河兩岸”規劃方案中,提出蘇河灣地區歷史建筑總量約50萬平方米,其中建議保留安康苑、華興新城、北站新城等新增歷史建筑超16萬平方米。這意味著整片區域的保留保護建筑體量將超過新天地與田子坊總和。

如今,大量居民已陸續從這些石庫門建筑、歷史街區中搬走,靜安面對另一個艱巨的任務——被納入保留的這么多歷史建筑如何精心呵護?

歷史保護與風貌保護相結合

安慶路街道空間保護與整治效果圖

老北站地區究竟該保留保護什么?去年,靜安區委托同濟大學建筑與城市規劃學院撰寫了《老北站地區風貌保護研究及城市設計》。

在《老北站地區風貌保護研究及城市設計》中,撰寫者——同濟大學高密度區域智能城鎮化協同創新中心特聘研究員陳飛、同濟大學建筑與城市規劃學院教授周儉提出了“歷史保護與風貌保護相結合”的規劃理念,讓城市管理者眼前一亮。

兩位專家指出,通常我們所說的歷史保護是保護有歷史價值的空間和物質載體。不過,城市歷史地區的風貌保護卻不僅僅是歷史價值的保護,還包含歷史風貌景觀保護的內容。歷史風貌是指某個城市區域保存著某個歷史時期的建筑、空間和景觀特征的總和,而“風貌”的價值更多地基于其“可讀性”。以復建建筑為例,雖然“假古董”喪失了歷史價值,但是其呈現的歷史建筑的原有樣式已經成為人們認知歷史地區的一種“圖式”,仍然具備風貌價值。就老北站這一歷史地區而言,歷史保護和風貌保護是同樣重要的。

記者了解到,老北站地區保護相對復雜。歷史街區的歷史風貌價值主要依附于建筑、空間和肌理之上,因此老北站地區的保護將涉及歷史建筑的保護、歷史空間的保護與歷史肌理的保護。

在歷史建筑的保護上,老北站歷史建筑按保護措施分為四類,各有不同保護方式:第一類是有保護身份的歷史建筑,按照文保和優秀歷史建筑的保護要求予以保護保留;第二類是歷史價值和風貌價值都較高的歷史建筑,以保留修繕為主,保留或恢復建筑原有外立面特征或室內特色裝飾,室內可依據功能需要進行調整;第三類主要針對歷史價值一般、風貌價值尚可的建筑,可進行落架復建;第四類為歷史價值和風貌價值都一般的建筑,保留建筑特色要素構件,其他部分允許依據功能需要進行改變。

對歷史空間的保護,專家認為,首先是格局的保護,主要是保護原有的道路弄巷的布局和走向,延續原有空間尺度;保留街坊內南北向的主弄和規模較大的里弄單元的魚骨狀的支弄格局。專家提出,在老北站地區,要盡可能地保留沿街歷史建筑,此外哪怕是新建的沿街建筑,也要保持原有的退界、高度,這樣才能讓人們行走于這些街道時仍能感受原有的歷史風貌特征。

專家在對老北站地區風貌評估后,將歷史肌理的保護歸為三類。A類肌理通常是指地塊規模較大、建筑布局有序、格局完整或具有一定典型性的地塊。這類肌理要求整體保留,即地塊范圍不變,建筑布局不變。B類肌理地塊規模較小,肌理格局較為零碎,保護措施為局部調整,即建筑布局結構不變,地塊邊界形狀和個別建筑位置可結合方案進行微調,如增加小型開敞空間或綠地,優化高密度的生活環境;又如其內的建筑若需新建,則也要保持原有的布局關系。C類是允許肌理更新的地塊,即地塊可合并,布局可調整。從北站地區的方案來看,A、B類肌理基本占據大半壁江山,較好地保持了整體的歷史特征和風貌意向。

據悉,這一研究與設計將作為重要的參考建議,指導未來蘇河灣地區開發的總導則。

歷史建筑被精心呵護

蔡琰提供

在即將修復完成的優秀歷史建筑上海總商會旁邊,北站街道正在為今年3月即將舉行的“歲月崢嶸老北站歷史文化展”積極布展,文物、影像等資料被一一呈現,再現了老北站的歷史建筑典故與風貌。北站街道歷史文化底蘊豐富,街道這次花了大力氣進行資料收集、整理與文字、圖片的編輯。同樣,在《老北站地區風貌保護研究及城市設計》的編寫中,街道與區規劃局等部門一同,多次陪著專家實地查看現場、進行歷史資料的收集整理、召開座談會進行商討。

一個基層單位,為何要“深度”參與到這樣一份城區研究與設計中?程凱告訴記者,老北站這些歷史老建筑記載著當時的故事,是上海的歷史文脈與城市記憶,將它們保留保護下來,是街道的一份責任。如此大體量的城市更新未來將變成什么樣?轄區內哪些區域應該完整保留保護?哪些在更新后可以為民生所用?街道愿意提前了解、參與其中,希望這個區域的城市更新與街道要做的民生工作能有更好地結合。

比如,在最近的大調研中,有不少居民提出,在大量動遷居民搬走后,原來很多設在舊改基地內的民生服務設施也跟著一起消失了,造成附近公共服務設施缺口較大。街道在規劃布局民生服務設施時就考慮,能否在有些老建筑里提供一些空間,作為街道的鄰里中心,一些老建筑可否打造成街道的圖書館、展覽室等公共空間。

如今,舊改基地內,居民已經陸續搬遷,但歷經風霜的歷史建筑被像寶貝一樣精心呵護。

“街道已基本完成了舊改征收,主要工作轉向了如何在居民搬走后讓這些歷史建筑可以完好地保留保護下來。”程凱說。在舊改中,為保護轄區內歷史建筑在舊改中免遭損毀,街道舊改指揮部與參與舊改的12家拆房公司簽訂了《歷史建筑保護承諾書》,要求各公司承諾自己作業范圍內的歷史建筑一磚一瓦不缺不損,并不得擅自出租給他人居住,還要派人值守,否則將按國家相關法規予以處罰。街道還組建了由居委會干部、社工、志愿者組成的隊伍,對歷史建筑進行密集安全巡查。對優秀歷史保護建筑,則聘請了文化保護專業人員24小時入住值守。在文物保護專家指導下,街道請專業團隊將歷史建筑的門窗、雕花處用特殊材料與方式封存。

據悉,今年3月,街道將舉辦一場歷史保護建筑研討會,邀請知名專家學者為老北站歷史風貌保護建言獻策。

本文圖片除署名外,均靜安區提供

更多資訊

-

曾因污染大能耗大“聞名”上海,現成野趣橫生的藝術公園,格外出片……2023.10.13

在上海,工業遺址變身城市公共藝術空間的探索實踐越來越多,給人們帶來諸多驚喜。有學者認為,城市工業遺產承載著城市特定歷史發展階段的文化信息,公共藝術介入一定程度提升了其人文屬性,使之成為城市的文化符號和… 查看詳情 >

-

入華30年投資10億歐元,德國化工龍頭在上海承諾:未來繼續投資中國2023.10.13

“中國是全球最大的化學品市場以及全球經濟增長的重要引擎。”昨日(11日),德國化工龍頭企業瓦克化學總裁兼CEO賀達(Dr. Christian Hartel)在上海慶祝入華30年時表示,在過去30年間… 查看詳情 >

-

上海松江秒變“小鐮倉”,抖音上有62個“小瑞士”,專家:警惕景區標簽化2023.10.13

松江有軌電車配上大草坪成了上海“小鐮倉”;藍白配色地中海風格建筑加上特定角度拍照,商場秒變“小圣托里尼”;廢棄礦山和湖水疊加濾鏡就是“小冰島”…… 近年來,抖音、小紅書等社交平臺上,“小瑞士”“小冰島… 查看詳情 >

-

上海徐匯科技成果轉化服務中心揭牌,服務高校院所等創新主體2023.10.12

10月11日下午,上海徐匯區科技創新推進大會在西岸召開。會上,徐匯區委書記曹立強,區委副書記、區長鐘曉詠,共同為“徐匯區科技成果轉化服務中心”成立揭牌。 澎湃新聞記者從徐匯區獲悉,該中心成立后,將致力… 查看詳情 >