6個中已有5個獲批轉型,曾經譜寫并見證上海輝煌的出口加工區為何會淡出?

來源:上觀2019.1.23

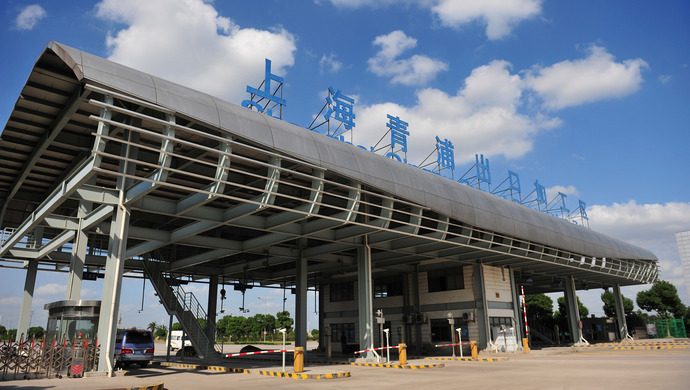

截至本月,上海地區6個出口加工區中,已有5個獲得國務院批準,得以向更高級別的綜合保稅區進行整合、優化、轉型。由此,出口加工區作為一種時代產物,有望很快在上海集體淡出。從出口加工區到綜合保稅區,變化的不僅是名稱,其背后發出的積極信號與改革勇氣令人振奮。站在改革開放再出發的新起點上,身處潮頭的上海,將迎來新挑戰和新機遇。

出口加工區曾經譜寫并見證了上海的輝煌。以“三來一補”和“兩頭在外”為典型特征的加工貿易,在上海外貿進出口中曾一馬當先,它是發展中國家接受發達國家產業轉移、融入全球化的鑰匙,是上海推進外向型經濟發展的行之有效的一條路。出口加工區作為“政策飛地”,其特殊的貿易管制、稅收和營運環境,也的確為助力企業做大做強起到了不可磨滅的助推作用。

然而改革之真諦,在于永不劃上句號,在于科學應變、主動求變,而其前提,則是敏感嗅變、準確識變。

變在何處?從國際上說,隨著我國參與經濟全球化的程度和“戲份”越來越足,上海外貿發展的自主性愈發提升,原有單一的出口加工功能已難以滿足在國際舞臺上合作與競爭的需要。尤其進入2010年后,以“上海制造”為代表的上海品牌的影響力不斷走強,科創研發、第三方物流、高端制造等需求不斷增長。在國際市場比拼,靠的不再只是某個具體的產品,而是包括整個產業鏈在內的綜合實力,出口加工區這個“廟”顯然太小了。

從企業自身來說,也漸漸坐不住了。隨著外企銷售重心逐年向中國轉移,一些企業出口比重不斷下降,部分低附加值生產線開始向西部轉移。而與此同時,另一種尷尬開始顯現,正起蓬頭的跨境電商對落戶出口加工區躍躍欲試,但受制于出口加工區的功能設定而進區無門。

新形勢、新模式、新需求越是層出不窮,短板的暴露便越是明顯。所不同的是,短板面前,保守者不聞不問,以不變應萬變,改革者卻盡力補齊,在稍縱即逝的機遇窗口期中求得先機;保守者翻著文件說全是難題,改革者則敢于革故鼎新,在直面企業痛點中又破又立。

習近平總書記在慶祝改革開放40周年大會上指出,創新是改革開放的生命。出口加工區不能滿足新的市場需求,出路在哪里?改革者將眼光轉向了綜合保稅區。綜合保稅區是僅次于自貿區的我國開放層次最高、優惠政策最多、功能最齊全、手續最簡化的海關特殊監管區域。從功能上講,綜保區可突破出口加工區的“專注向外”,轉而“內外兼修”,其業務可由原先以加工貿易為主,拓展至國際轉口貿易,國際采購、分銷和配送,國際中轉,檢測和售后服務維修,商品展示和保稅研發等業務。

向國家積極申請由出口加工區向綜合保稅區的轉型升級,不僅僅是功能的拓展,上海謀求的是更多釋放制度紅利。園區不一樣了,對于政府這個“店小二”的服務能力也提出了更高要求。如何營造更便利更優化的營商環境,從而為上海進一步留住高附加值企業添加籌碼?以已升級的漕河涇綜保區為例,僅免稅研發一項新功能,就能讓區內的外資研發中心和初創類企業在研發初期節約30%以上的成本,這對挽留“思遷”企業、加速企業成長無疑是極為勁爆的紅利。而類似的“甜頭”也在激勵政府在深化“放管服”改革方面作進一步探索和實踐。一項被及時釋放的制度供給,能讓一局僵棋活起來、動起來,從而使新舊動能轉換、提升產業能級擁有了實實在在的載體。

改革開放40年的歷程告訴我們,上海身為排頭兵、先行者,需要有目通八極的眼光,需要有對經濟規律的深刻理解,需要有遇到難題不繞道的決心毅力,更需要觀念迭代、制度創新的決斷和勇氣。從這個意義上說,出口加工區的集體淡出意味著上海改革開放將步入新格局,城市能級有望進一步得到提升。

更多資訊

-

復工復產中的上海生物醫藥企業:抗腫瘤藥產線已恢復,檢測機構備戰報復性增長2022.5.5

作為上海三大先導產業之一,上海生物醫藥產業在此輪抗疫中成為主力擔當,隨著第一、第二批近兩千家重點企業“白名單”發布,上海生物醫藥企業開始防疫和主業生產兩手齊抓。 據悉,在首批666家重點企業“白名單”… 查看詳情 >

-

這段時間,上海不少企業、園區、商超增加了新“門衛”,原來是它2022.5.5

在漕河涇開發區園區、寶冶集團、石庫門釀酒廠、上海東方壓縮機廠、福陸工程建設有限公司……這段時間,上海不少企業、園區、商超增加了新“門衛”,這就是來自上海電信的“天翼數字哨兵”,短短幾秒,它就能核查人員… 查看詳情 >

-

滬郊食品企業積極復工增產,讓市民餐桌更豐盛2022.4.27

疫情之下,米面糧油是每個家庭不可缺的,但要想吃到羊角包、三明治、手抓餅或許就有點難度了。近日,在滬郊金山,部分食品加工企業正在積極復工復產,努力以更多美味可口的食品豐富市民餐桌。 “早上8點,我們的面… 查看詳情 >

-

上汽集團設計中心閉環運營,把耽誤的工作進度搶回來2022.4.18

疫情防控期間,嘉定區有這樣一群人,他們24小時待命,堅守在崗位陣地。3月24日起,位于安亭鎮的上汽集團設計中心開始封閉管理生產,62名員工堅守一線,用了三周時間,把原先耽誤的工作進度搶了回來,完成榮威… 查看詳情 >