初中學歷的他成為發明大王,化“不可能”為“可能”

來源:上觀2021.10.18

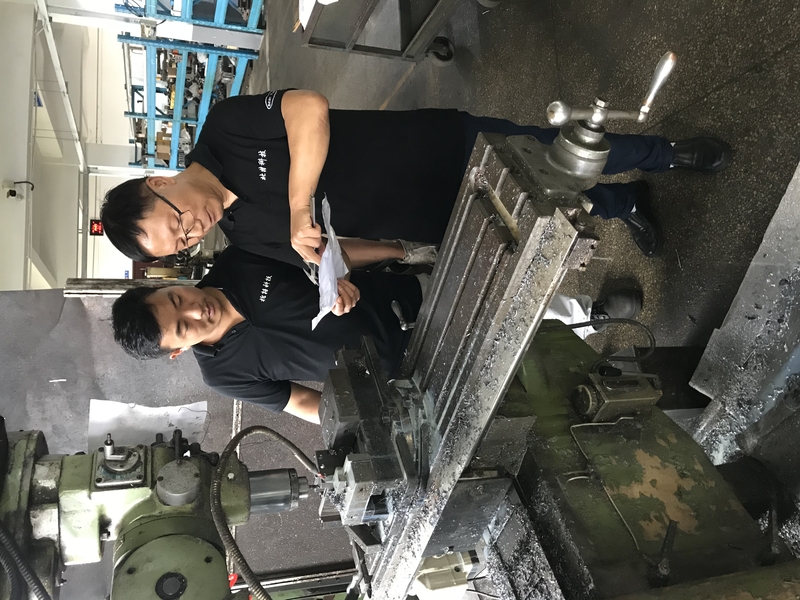

上海北特科技股份有限公司的生產車間里,機器聲隆隆作響,一根根半米多長、二指多粗的黝黑鐵棒自動通過加工機器,棒端的毛刺、棱角被切削成一定角度的光滑斜面,完成倒角工序。白清良帶著記者在車間里走,不時有年輕工人向他微笑致意。

“這些鐵棒將被制成汽車轉向器里的齒條、減震器里的活塞桿等零部件,首先要完成倒角。原本人工操作倒角,10秒加工一個零件,還有吸入工業粉塵致病的隱患;如今有了棒料綜合處理機,完成一個零件只需1.7秒,解放了工人的雙手,粉塵問題、安全問題也得到了解決。”白清良說。

這些棒料綜合處理機的前身是自動倒角機,研發設計者正是北特科技工裝部主管白清良。今年54歲的他雖僅有初中學歷,卻有著機械設計天賦,加上自身刻苦努力,把一個個“不可能”化為“可能”,已先后獲得18項專利,去年被評為全國勞模,在整個行業中起到了示范作用。

“答應了就要想盡辦法做到”

北特科技是一家生產加工汽車零部件的企業,公司位于嘉定區華亭鎮。2002年,白清良進入北特科技工作,起初是名材料檢驗員。

2008年的一天,公司老板來到材料檢驗車間,說起了零件倒角的難題。倒角是為了去除零件上因機加工而產生的毛刺,人工倒角費時費力,還有吸入粉塵等生產安全問題。公司老板詢問白清良,能不能想辦法設計一個自動化設備,避免這些問題?

白清良是黑龍江人,在老家做過電焊工、修理改進過農機具,有機械設計方面的經驗,這也是老板找他商量的原因。“當時我說,這個應該可以弄,我來想辦法,盡量做一個簡單些的自動化機器解決人工倒角的問題。現在回想起來,當時是有點‘說大話了’——一點眉目也沒有,怎么保證能設計出來呢?但是我既然答應了,就要想盡辦法做到。”

白清良“說大話”是有底氣的。長期修理改進農機具的經驗,讓他發現自己有搞工業設計的天賦。“每個人的特長都不同。有的人記性好,我就不行,老板的車牌號、同事的手機號反復記也記不住;有的人表達能力強,復雜的事情三言兩語就能說清楚,我就不行,顛來倒去說不清。但是,一臺機械設備,我圍著看兩圈、開開關關幾次,就能大致搞明白內部的傳動機構和機械原理,還能在腦子里把機械內部的零部件還原出三維結構,能自己用零件重新做一個出來。”

在白清良看來,所謂“工匠”,最通俗的定義就是:針對一個問題,設計一個或一套工序、設備去解決它,一開始粗糙一點不要緊,關鍵是要有用、實用。接下老板的“派單”后,白清良日思夜想,一個個小機構、小零件在腦海里漸漸有了三維圖案。最終,他花了3個月,自己把這些小零件一個個加工了出來,還買來電機、砂輪等,組裝成了一臺自動倒角機。

這臺機器磨削效果特別好,但是效率比較低,和人工操作差不多,不適合在車間內批量使用。“我們搞機械設計的,大多數時候都不可能一步到位、一次成型,都要經過多次改良。”白清良告訴記者,他并沒有氣餒,而是不斷鉆研改進,自掏腰包尋找供應商加工、采購所需零件,親自組裝調試。最終,一臺經過改良的自動倒角機設計完成,工作效率大大提高。

這臺自動倒角機共包含百余個零件,涉及復雜的機械傳動原理。當白清良把這臺機器展現在工友們面前時,大家又驚又喜。公司老板當場拍板:再多做幾臺這樣的機器,所有的齒條都要用這臺機器進行倒角!

公司一口氣訂制了3臺這樣的機器,投入生產后,原來負責倒角工序的工人由12人降為4人。如今,這臺自動倒角機經過白清良多次迭代更新,已“進化”成融合了下料、倒角、打跳動等6道工序于一體的棒料綜合處理機。

天賦和經驗的背后是努力

白清良研發設計自動倒角機,靠的僅僅是修理農機具的經驗和一點點天賦嗎?當然不是。設計一臺機械設備背后的辛勞和汗水,鮮為人知。

白清良僅有初中學歷。別的工人能輕易看懂的圖紙和三維圖形,他看起來猶如“天書”,幾何透視、三視圖等從未學過,物理知識、專業設計軟件、專業外語等更是無從談起。

怎么辦?一個工匠,除了要有解決問題的意識、實用意識,還要有不斷學習進步、自我革新的決心。“不是所有的機器都能用‘修農機具’的思路去搞定。技術的進步和迭代非常快,我們搞機械設計的,一定要與時俱進!”

白清良的“與時俱進”,在老家時就已開始。他早年務農,不甘心“面朝黑土背朝天”,想著一定要學一門技術,于是進了一家軋鋼廠做工;工作之余,他還不忘向電焊師傅請教,主動為電焊師傅打下手,最終學到了過硬的焊接本領;靠著這門手藝,他在老家開了加工廠,主要修理農機具,不出幾年就小有名氣。

到了上海、進了北特科技,面對新挑戰的白清良,并未減緩自我革新的腳步。“在老家,我從未用過電腦,到了上海后發現大家都用電腦學習、用電腦里的AutoCAD(一款制圖軟件)繪制設計圖。于是我也買了臺便攜式筆記本電腦,買了很多專業書籍,每天晚上自學軟件知識,經常一熬就是一個通宵。”

學了大半年,白清良已能熟練運用AutoCAD,但也付出了代價:眼睛過度疲勞,原本1.5的好視力被磨成了近視眼,成了他們家唯一一個戴眼鏡的人。“有時在設計中遇到困難,我就自己看書、查資料,然后再反復實踐,吃飯睡覺都在苦思冥想這些問題,半夜里突然有點靈感就趕緊起床記下,幾個月下來瘦了一圈。”

矯直機的自動上下料系統,每年約為公司創收30萬元;雙頭車床自動上下料裝置,每年約為公司創收65萬元;連桿夾棍滾絲設備,每年約為公司創收40萬元……自動倒角機的研發成功,開啟了白清良一發不可收拾的工裝自動化設計之路。

2010年,北特科技設立工裝部,白清良任主管,和同事們一起設計了沖床全自動沖切設備、數控和滾絲機共用的自動上下料裝置等設備,每臺設備的背后都包含無數次靈感迸發、無數次改良革新。“所謂創新,就是要追求突破,敢于顛覆傳統、敢于挑戰經驗,始終相信任何事都會有更好的解決方案。”

更多資訊

-

他是手術機器人前沿領域的“弄潮兒”,用更多國產醫療器械造福病人2023.5.30

幫助企業實現產業鏈、創新鏈、價值鏈的融合發展 “‘創業’兩個字,‘創’代表創新創造,意味著從無到有;‘業’是事業,只有把它當作畢生的事業來做,灌注全部的激情,才有機會把創業做好。”上海卓昕醫療科技有限… 查看詳情 >

-

在金山石化街道,新老勞模攜手成立聯盟,并有了自己的“創新小樓”2023.4.26

聯盟將打破區域、產業、企業壁壘,為勞模工匠搭建了一個開放式合作平臺。 4月24日,金山區石化街道啟動“禮贊勞動者·濱海建新功”慶祝“五一”國際勞動節活動,現場為區域勞模聯盟創新工作室揭牌,并發布“線上… 查看詳情 >

-

阿里“巨變”,盒馬能成下一個支付寶?2023.3.30

扎根上海的盒馬、餓了么和平頭哥,是喜是憂? 3月28日,阿里巴巴集團董事會主席張勇發布全員信,宣布啟動新一輪公司治理變革。 根據改革方案,阿里巴巴集團將設立阿里云智能、淘寶天貓商業、本地生活、國際數字… 查看詳情 >

-

尋訪上海寶藏女制琴師:鉆研50年,像造原子彈一樣造古箏2022.9.2

驅車50公里,抵達松江區大江路,走進上海民族樂器一廠有限公司三層車間。繁忙的流水線上,是一臺臺未完成的古箏,和一個個暗暗較勁的制琴師。因為,一年一度的“敦煌杯”古箏制作比賽很快就要開始了。 55歲的沈… 查看詳情 >