用高科技破解“農業密碼”,上海這個地方能在“云端”種水稻

來源:上觀2021.11.22

水稻從插秧到收割全程機械化,在上海已不算什么新鮮事。可你見過全程智能化管理的水稻種植模式嗎?在上海崇明橫沙鄉就已經實現。

近年來,橫沙鄉大力發展生態智慧農業,如今工作人員坐在辦公室里就能實時監控近4300畝稻田情況。秧苗“渴不渴”、是否需要特別照顧,農戶不僅能馬上知道,還能足不出戶立即解決。

稻田里有“千里眼”

一踏上橫沙島,第一感受是干凈。迎面吹來的海風酣暢入肺,原生態鄉野風貌映入眼簾,就連天空都好似添上了一層蔚藍色濾鏡。島上綠樹成蔭,河網交織,魚翔淺底,鳥鳴枝頭,仿佛置身世外桃源。

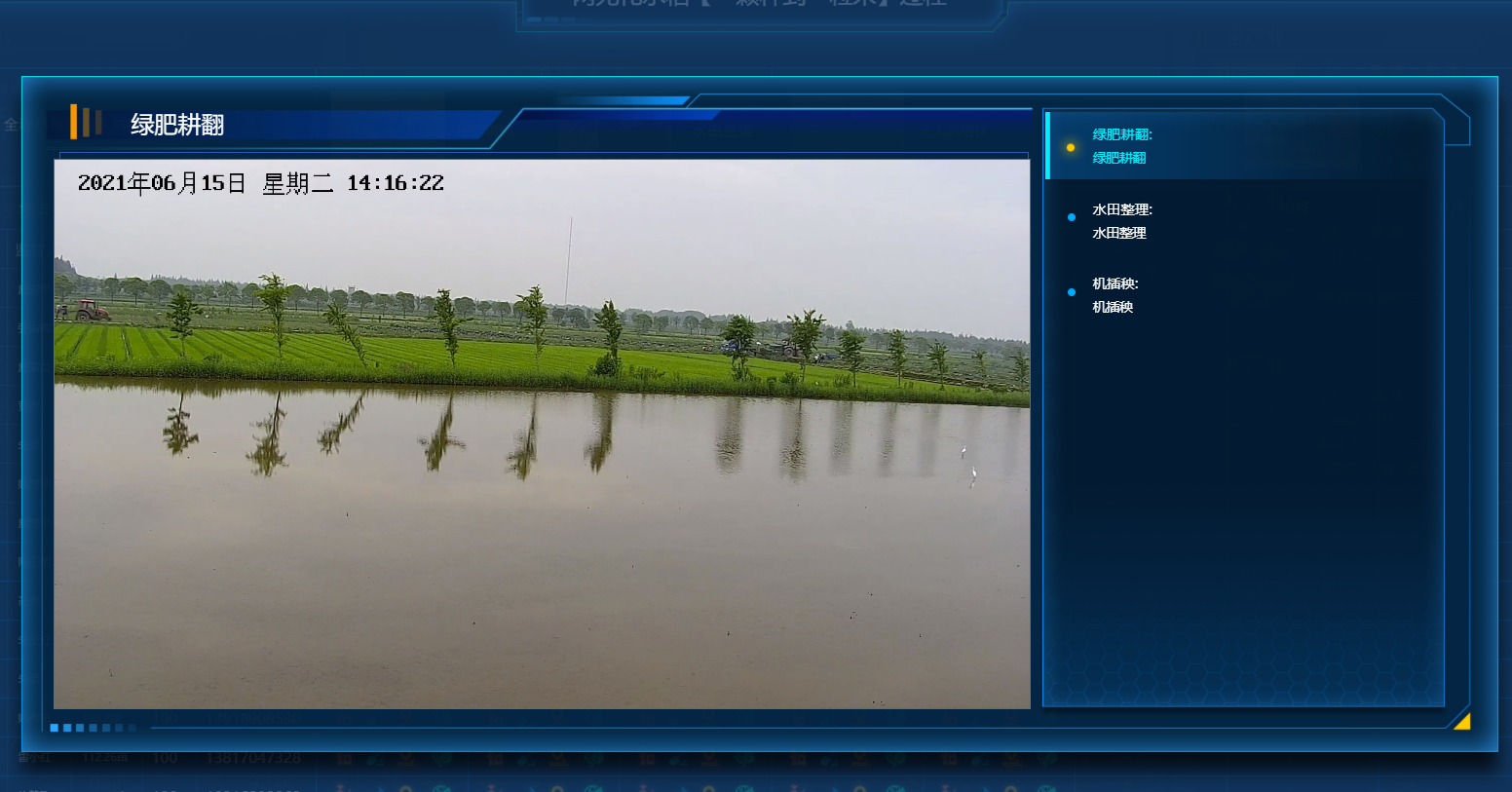

那里不僅有好生態,更有高科技。如今在橫沙,“兩無化”水稻種植基地已開啟智能化時代。走進橫沙鄉農資封控中心,記者看到有一面大屏幕,一片片稻田里的空氣濕度、溫度、光照、風速、降雨量等指數一目了然。輕點鼠標,稻田實景一覽無余。

“我們現在在屏幕上看到的35個監測點位,就是分布在橫沙鄉稻田內的全方位探頭。這些感觸點猶如‘千里眼’,可以實現對水稻種植生產全程監測。”橫沙鄉城市運行管理中心副主任李沈吉向記者講解著橫沙鄉的“農業·生態云平臺”。該平臺是一個集田間實時監測、氣象監測、數據瀏覽等功能為一體的信息化監控平臺,具備糧田統一管理、農資訊息公示等功能,最終可實現農田水利設施標準化、信息化、自動化管理。

“農業·生態云平臺”是橫沙探索實施智慧農業的新嘗試。作為上海少有的戰略預留空間,橫沙正一步步向綠色生態農業發展高地邁進,智慧農業的推進無疑與之相輔相成。“橫沙全島無工業,森林覆蓋率約45%,在此基礎上,如何發展蛻變?智慧農業的崛起是底氣。”李沈吉說。

未來,對碳排放的監測也有望融入該系統。記者獲悉,隨著橫沙零碳島啟動建設,橫沙將與武漢大學合作建立長江口碳中和實驗室,屆時,橫沙島典型生態系統碳排放觀測站點將落地于此。這將成為長三角首個該類型的農田觀測站點,圍繞碳中和、碳匯農業展開前瞻性研究。

憑包裝袋換取補貼

依托“農業·生態云平臺”,橫沙還實現了農資全程可追溯信息化管理。農資門店內,每天哪家種植戶買了什么產品、多少量,在該平臺“農資監管”欄目上一目了然。

記者在橫沙鄉農資封控中心看到,寬敞明亮的農資門店內,綠色農藥品類齊全,還展示有生態肥料和植保無人機。每出售一件農資產品,工作人員都會拿起手中的掃碼儀,對準已備案的農資產品追溯碼輕輕一掃,購買農戶、產品名稱、數量等交易信息就自動上傳到了“農業·生態云平臺”。

“用完的農藥包裝袋千萬別弄丟,將來憑它才能繼續享受補貼。”除了耐心解答農戶的用藥疑惑,幫助農戶順利完成采購之外,工作人員總不忘在最后囑咐這句話。

得益于該平臺,從綠色農藥的購買到使用,橫沙全面應用GIS地理信息系統,農戶在門店使用身份證采購農藥的同時,系統會及時監測區域用藥情況,確保農戶采購的農資產品既滿足生產防治需求,也符合綠色農業發展導向。

“這套系統最大的優勢就在于數據收集。我們對農藥購買、使用、回收的全過程都能實現可追溯、可監管,有效提升了綠色農藥智能化、信息化管控實效。”工作人員表示。

目前,橫沙鄉有15家種植基地作為“兩無化”水稻種植基地,規模近4300畝。現在,這些稻田的播種、栽培過程已全面實現機械化。“不得不承認,科技賦能農業之后,給農業發展帶來了巨大變革。”工作人員告訴記者。比如,新近引入的植保無人機既能打藥又能施肥,已成為農田管理的好幫手。

博士團隊破解“農業密碼”

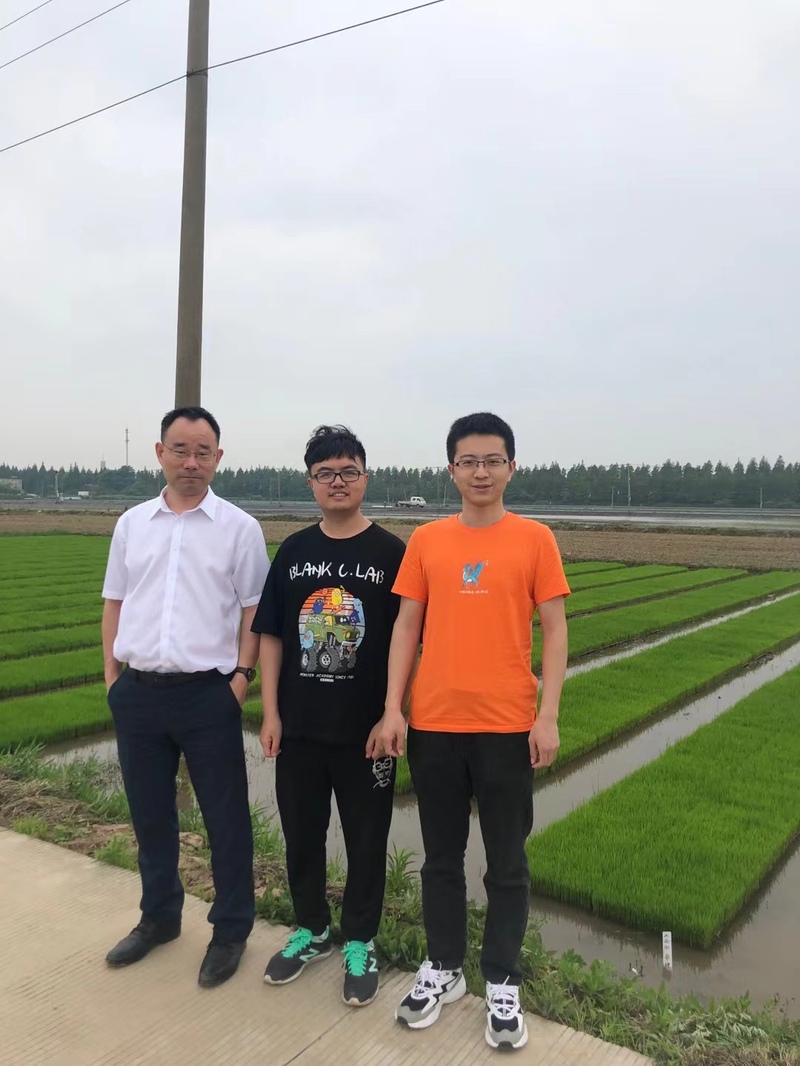

這片充滿“科技范”的稻田還吸引來了一群博士。

在橫沙鄉聯合實驗站,來自武漢大學的博士生李金敏正在開展第二季水稻測試實驗。一旁的實驗臺上,整齊排列著大小、形狀不一的密封袋和玻璃瓶,里面或裝滿黃澄澄的稻粒,或裝有各類實驗試劑——這些都是他能研究上一整天的“寶貝”。

緣分還得從去年說起。2020年,橫沙鄉和武漢大學簽訂合作協議,“武漢大學水資源與水電工程科學國家重點實驗室”正式落地橫沙島。一年多以來,武漢大學博士生團隊在橫沙的田間地頭、實驗室“兩頭跑”,一步步破解橫沙農業高質量發展的密碼。

“在武漢大學史良勝教授的帶領下,我們要通過采集水稻樣品,結合衛星數據、本土農業數據進行系統建模,并通過‘機器深度學習理論’的支撐,開發一款符合橫沙特色的智慧農業管理類App。”李金敏告訴記者,數據模型可以為水稻的長勢監測、病蟲害防治、精準施肥施藥、農資農機服務等提供科學依據,在保護生態環境的同時優化種植的各個環節。

將來,隨著該App在橫沙落地使用,農戶在家就能完成農耕。“以前農忙時靠人干活,現在我們靠手機就能種地。”博士生團隊的研究成果,無疑為智能技術在橫沙農業領域的應用提供了更多思路。“今后,App能幫人們種地拿主意:種植戶打開手機App,手指輕輕點一點,哪塊稻田‘營養過剩’或‘營養不良’一目了然,何時插秧、何時施肥、何時長成、何時收割,也可全部通過手機推送來做決策,真正實現‘云上’種植管理。”

“橫沙島有其獨特性,它三面環江,一面臨海,地理氣候多元,島上又有‘兩無化’水稻種植基地,是一片不可多得的寶地。”博士們充滿信心,力爭在橫沙水稻現代化種植領域率先闖出一條新路。

更多資訊

-

地標建筑結構封頂!七寶“城中村”改造加快,九星城項目計劃2025年開業2023.8.21

2023年8月18日,隨著最后一根鋼梁起吊施工的完成,備受外界關注的上海市城中村改造試點——閔行區七寶鎮九星城項目迎來里程碑式節點,項目二標段9號樓鋼結構封頂,標志著九星城項目全面邁入加速建設的新階段… 查看詳情 >

-

圍繞“大樹”打造一片林帶,嘉定產業發展新動作:在龍頭企業周圍建設產業小鎮2023.8.21

“要挑戰把持高端醫療設備市場幾十年的國際巨頭!”2011年剛成立時,總部在嘉定的醫療行業“新星”企業——聯影醫療就喊出了如此豪言壯語。如今12年過去,聯影醫療早已從一家默默無聞的初創企業成長為市值超千… 查看詳情 >

-

浦東很大,金橋很遠…外地游客為啥特地去金橋逛這家商場2023.8.21

浦東很大,金橋很遠,去那里干什么?這可能是相當一部分上海人的想法。逛街購物,浦西各大商圈商場林立、品牌匯聚,而浦東最著名的是陸家嘴和世紀大道,在CBD體驗吃喝玩樂一條龍。在金橋逛商場,似乎只是周邊居民… 查看詳情 >

-

淮海路中段不占“人氣法則”?這家商場讓這段路“翻紅”2023.8.21

淮海路商圈,東端連著新天地,西端連著環貿購物中心,各自形成了一片可購可逛可游的商業空間。曾經的淮海路中段,即重慶南路到瑞金二路這一段,則相對落寞。沿街以光明邨、老人和等一眾老字號餐飲店為主,街面上多為… 查看詳情 >