疫情中的上海制造業,有股不為人知的韌勁

來源:上觀新聞2022.7.20

此輪上海本土疫情的嚴重沖擊,導致上半年全市生產總值同比下降5.7%。一季度,上海工業生產增加值還增長4.8%,二季度卻下降23.2%。然而,如果逐月研究數據不難發現,上海制造的回調力強勁——4月,全市工業生產增加值下降61.5%,5月降幅即收窄至27.6%,6月更迅速翻紅,規模以上工業總產值增長15.8%。

這些數據,驗證了上海市投資促進服務中心主任王東的預判。此前幾天,他曾告訴記者,“二季度和上半年經濟數據會比你想象中來得好。上海工業經濟在疫中的確很受傷,但也恰恰是疫后恢復最快的領域。上海制造有股勁。”

3月以來,大量制造企業奮力戰疫,危中尋機,有著太多勵志故事,為上海工業的韌性寫下生動注腳。

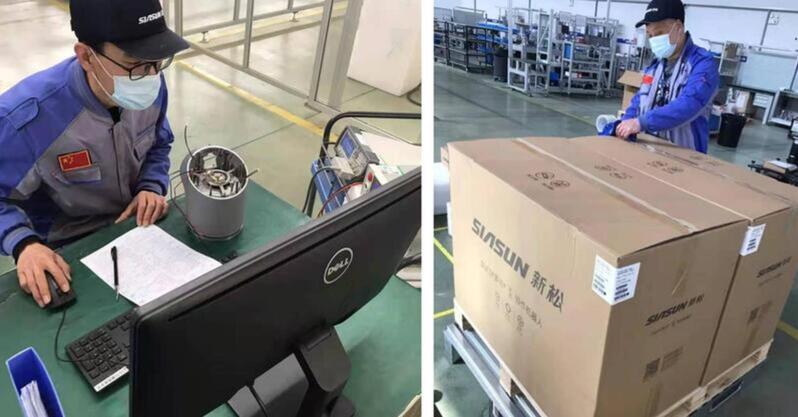

中科新松疫情期間閉環生產的員工,用工廠平常打包產品用的紙箱,作為睡覺用的“席夢思”。

老訂單不走,新客戶又來

留住老訂單,拓出新客戶,上海企業做到了。

中科新松臨港機器人工廠,疫情中一天未歇。這家機器人企業的抗壓能力,早在2020年初疫情中便已練就——當時,約10名研發工程師從春節團圓的飯桌上起身,連夜回滬集結,僅用4天便完成口罩機設計,千方百計湊齊了產線所需千種零部件,最終向本地及全國輸出70余條口罩機產線,成為助力全國抗疫的硬核力量。

中科新松口罩生產線。

再切換至今年3月27日上海封控通知發布至翌日凌晨2時,先后有91名新松人逆行至工廠,閉環生產,捍衛數十個訂單的交付節點。其中,向墨西哥及國內張家港交付協作機器人產品和智能工廠解決方案兩大訂單,交付時間最迫在眉睫。

危機之下,企業戰斗力集中迸發。一方面,公司已提前將部分協作機器人產品發往武漢、四川,利用當地倉庫及物流實現“曲線交付”;另一方面,中科新松也全力克服本地物流運輸困難,最終如期交付了墨西哥客戶的智能產線訂單。至暗時刻,當生產物料難以補充,協作機器人和AGV(移動機器人)裝配遇阻時,留守的新松人在庫存中尋找“超級替補”,用盡了后道工序前移、手動模擬調試等各種方法,用努力到無能為力的姿態迎來疫散曙光。

與此同時,由于企業早已開始布局“用機器人生產機器人”,這一先見之明在此輪疫情中大放異彩,不僅抵消掉在崗人數嚴重不足的短板,也使成品差錯率大幅下降,更在疫后為中科新松爭取到新客戶。中科新松總裁楊躒告訴記者,經此一“疫”,行業智能化、自動化的需求日趨顯露,外資龍頭企業受疫情影響產能下降,不足以支撐整個市場需求量,國內汽車行業某知名客戶看準機會,大舉布局全自動裝配檢測線,且后期預計還有10余條總成產線的投資規劃,全部托付給了中科新松。“5月以來,我們還贏得了多家客戶同類型項目定點,預計這些新客戶近三年的產線投資規模將突破10億元,這將使我們的訂單量同比實現兩位數增長。”

國內國外布局步伐未停

業務布國內、走國外,上海企業也做到了。

智慧港口解決方案供應商西井科技,在上海本土誕生,業務觸角卻遍布海內外。此輪疫情發生以來,讓CEO譚黎敏尤為感動且倍感振奮的,至少有兩件事——

一件發生在國外。考慮到歐洲集裝箱供應鏈展覽會6月在荷蘭舉行,西井科技已出差海外多月、本可返滬的同事,毅然選擇繼續駐守,以“孤勇者”姿態替公司參展。盡管參展陣容并不豪華,但西井科技的全球首款全時無人駕駛量產商用車Q-Truck仍驚艷四座,吸引瑞典、德國、荷蘭、馬來西亞港口及中歐班列前來咨詢。

展會現場的西井科技展臺。

第二件發生在國內。疫情最嚴峻時,公司并非獨自戰斗,在市場監管局等政府部門助力下,西井科技頑強推進Q-Truck產品的歐盟CE認證。由西井科技研發生產的Q-Truck,可應用于碼頭、口岸、鐵路、物流園區等多個場景,2020年起“出海”,已落地泰國林查班港、中遠海運阿布扎比哈利法港二期碼頭等,并于去年底醞釀拓展歐洲市場。上海政府部門聽聞后,主動幫助對接“一帶一路”國際認證聯盟。當認證推進到今年4月、進入最后沖刺階段時,卻遇疫情,企業隨即請北德專家在線指導,產品從上海輾轉運抵武漢完成車輛測試……重重困難下,企業迸發出強勁韌性與智慧。

Q-Truck無人駕駛車在泰國碼頭作業。

終于,Q-Truck于6月如愿獲得歐盟CE認證,這意味著此款“上海智造”在技術要求上完全滿足歐盟標準。此后,公司又馬不停蹄,加大在人工智能、智能駕駛、換電等核心產品的專利保護力度,加速海外知識產權布局。譚黎敏透露,目前公司業務已遍及海內外90余個港口、大型物流園等,今年上半年在全球范圍內累計簽約客戶數達60家,營收同比已上升10倍。“疫情中我們通過自身努力和政府部門全力支持,將損失降到了最低。疫情后,快速新增的客戶,成為我們直面艱難挑戰的最好回報。”

制造業“數轉”因疫加速

添“數字”,降成本,上海制造業正猛踩油門,加緊補上短板。

疫情下,工業企業對于數字化生產管理的需求變得前所未有的強烈,對此,羚數智能創始人郭文蔚感觸至深。他透露,近期公司簽約的中大型制造業客戶既多又快,數量每周均呈指數級增長。

如一家在汽車零部件細分領域國內排名第一的上海企業,5月起向羚數智能“搬救兵”。該企業年產值約8億元,主要為大眾、一汽、吉利和比亞迪整車廠供貨,因疫情短暫停擺,今年下半年訂單較去年同期反而增長超過40%。不過,疫情后,城市人口凈流入不足導致招工難,防疫手勢又強化了產線“少人化”要求,再加上臨時新購設備短期內無法到位,面對激增訂單,企業一度愁煞。加大生產管理中的數字化投入成為解決方案之一。據介紹,生產管理環節的數字化運營,通過高級算法,可實現隱患排除、設備維保、自動推薦解決方案等,從而大幅提升人效。

“以數字化武裝、花最小代價實現降本增效,這已是被證明了無數次的制造業轉型之路。”郭文蔚透露,滬上一家航空航天產業鏈企業,去年10月開啟“數智運營”后,企業排產、統計時間節省50%,單人單產效率提升50%,生產穩定性及無故障生產周期提升了100%,即便在今年疫情極端情況下,企業產能損失也被最大限度地降低到30%左右。

據了解,上海制造業中,年產值1億元以上、6億元以下的中腰部企業占比約30%,它們已從“求生存”轉向“求發展”,卻困惑于工業用地拿地愈發困難,招工頻遇瓶頸,過去一味靠堆人、買機器擴產實現增長已越來越不可行。郭文蔚感慨,“這些中腰部企業若能在疫情激發下,實現數字化轉型的艱難一躍,就很有可能成長進階為年產值二三十億元的頭部企業。利用數字化降本增效,就是增強經濟的抗跌性,就是為上海工業生產增加值貢獻實實在在的增速。”

就在6月16日,上海產業空間又“上新”,推出第三批13家特色產業園區,其中有10個園區是為四大新賽道即數字經濟、綠色低碳、智能終端、元宇宙度身定制。數據顯示,今年二季度,上海各產業園新增租賃面積仍達6萬平方米,企業需求領域與集成電路、高端制造、生物醫藥及四大新賽道高度關聯。

上海市投資促進服務中心主任王東說,疫情發生以來,上海全市竭盡各種方式,為“上海制造”注入更多產業資源與確定性,“一方面,上海持續加大對三大先導產業和六大重點產業的培育力度。另一方面,目前在新賽道上的企業與產業,經過今后兩至三年努力,或成長出一批新的高增長企業,由此也顯露出上海未來產業發展新業態、新形態,甚至主導推動上海產業向新的產業結構去調整。重點產業的存量部分與新經濟動能的增量部分,將共同支撐推動上海產業高質量發展。”

更多資訊

-

單位內部綠地變身綠色共享空間!去黃浦、徐匯、長寧這些地方city walk,享秋日愜意2023.9.15

復興中路上的上海文史研究館、花園洋房;衡山路上的市體育科學研究所、徐家匯公園里的百年香樟;長寧匝道下的綠地花園,中山公園的百年懸鈴木……在公園城市“無界”融合、“全民共享”理念下,一批單位內部綠地紛紛… 查看詳情 >

-

中秋國慶,來世紀廣場看“珍珠貝母畫卷”2023.9.15

位于南京路步行街核心位置的上海世紀廣場,一直在緊鑼密鼓地進行改造更新。 9月14日,記者從黃浦區獲悉,歷時三年的世紀廣場改造更新項目,將于2023年中秋、國慶期間實現視覺開放。 改造后的世紀廣場將呈現… 查看詳情 >

-

8月大中城市商品住宅售價變動情況出爐,上海一二手房價格環比一升一降2023.9.15

國家統計局今天發布8月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況,70個大中城市商品住宅銷售價格上漲城市個數減少,各線城市商品住宅銷售價格環比下降、同比有漲有降。對此,國家統計局城市司高級統計師沈赟進行… 查看詳情 >

-

上海外灘,“萬國建筑博覽群”起點的這幢百年老樓,里面有啥好看好玩好逛的?2023.9.15

前不久,東一美術館發布了延展公告,將時下備受矚目的“波提切利與文藝復興”展延期至2023年10月15日,為市民、游客提供更多的觀展機會。 東一美術館位于外灘中山東一路1號的上海久事國際藝術中心大樓內。… 查看詳情 >