森林覆蓋率高卻多了煩惱,林木廢棄物激增,上海有群人把炭拌到土里

來源:上觀新聞2023.3.31

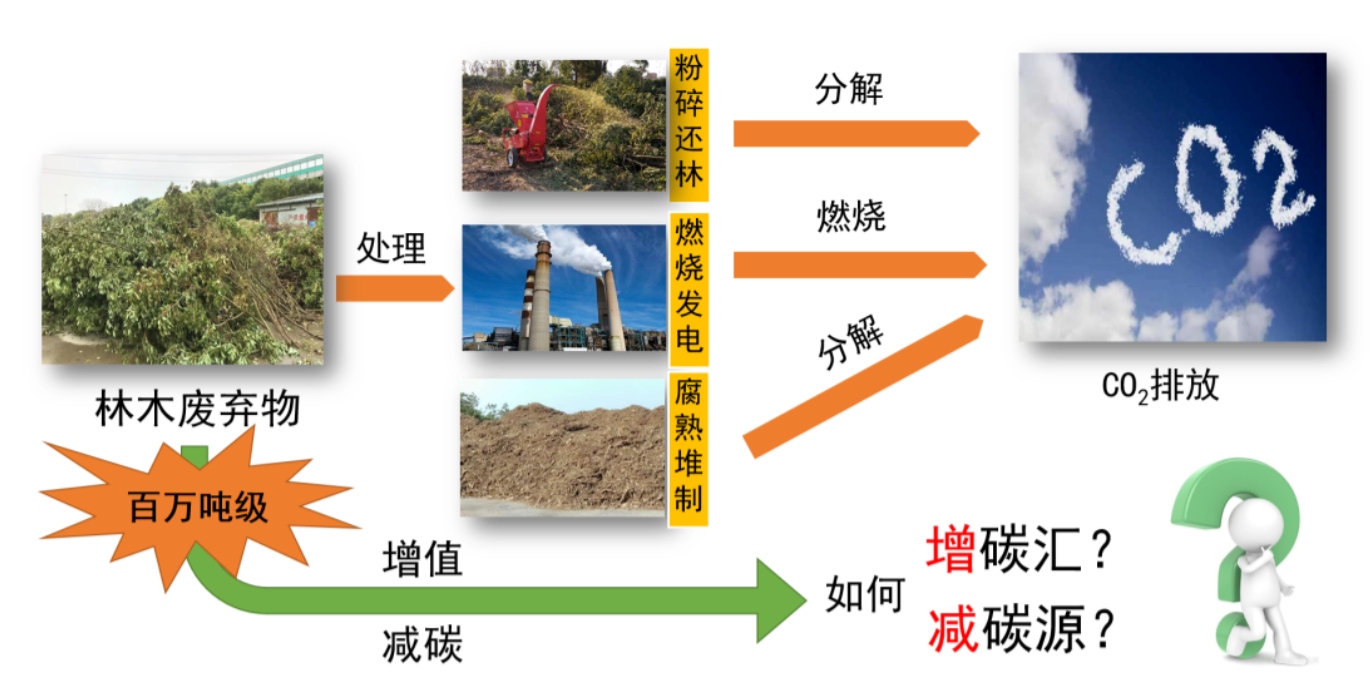

然而,當“無邊落木蕭蕭下”,枯枝落葉來不及被“消化”,多出來的園林、林木廢棄物該何去何從?怎樣的處置方式既能形成穩定市場,又能兼顧節能、減少碳排放等環保屬性?

解放日報·上觀新聞記者3月30日從上海市林業總站了解到,由林業部門、高校、企業等多方共同參與的相關科研項目正在推進中,據初步估算,可比常規處置方式減少20%至25%的碳排放量。

變炭鎖碳

入春后的崇明區廟鎮江鎮村,一片40畝的示范林地內,科研人員帶著卷尺、標桿等工具,穿梭在中山杉、水杉、墨西哥落羽杉等樹木間,將林地分割成一塊塊長寬均為20米的“試驗田”,劃定樣地后,其中一部分的土壤分別拌入林木廢棄物制成的炭、木屑或炭與木屑的混合物,其余樣地“留白”,順其自然。

科研人員還鎖定了另外兩片林地,分別代表水濕地、鹽堿地等不同的類型,開展類似試驗。

“后續會對不同樣地土壤的酸堿度、微生物、碳排放量等數值進行監測,從而確定將林木廢棄物轉化為生物炭并還林的可行性有多大,以及哪種配方最對哪種類型林地的胃口。”上海市林業總站副站長韓玉潔表示。

林木廢棄物一般指林業經營過程中樹木自然凋落或森林撫育采伐修剪等產生的喬木與灌木的枝干、枯枝、落葉及其他植物殘體等剩余物。

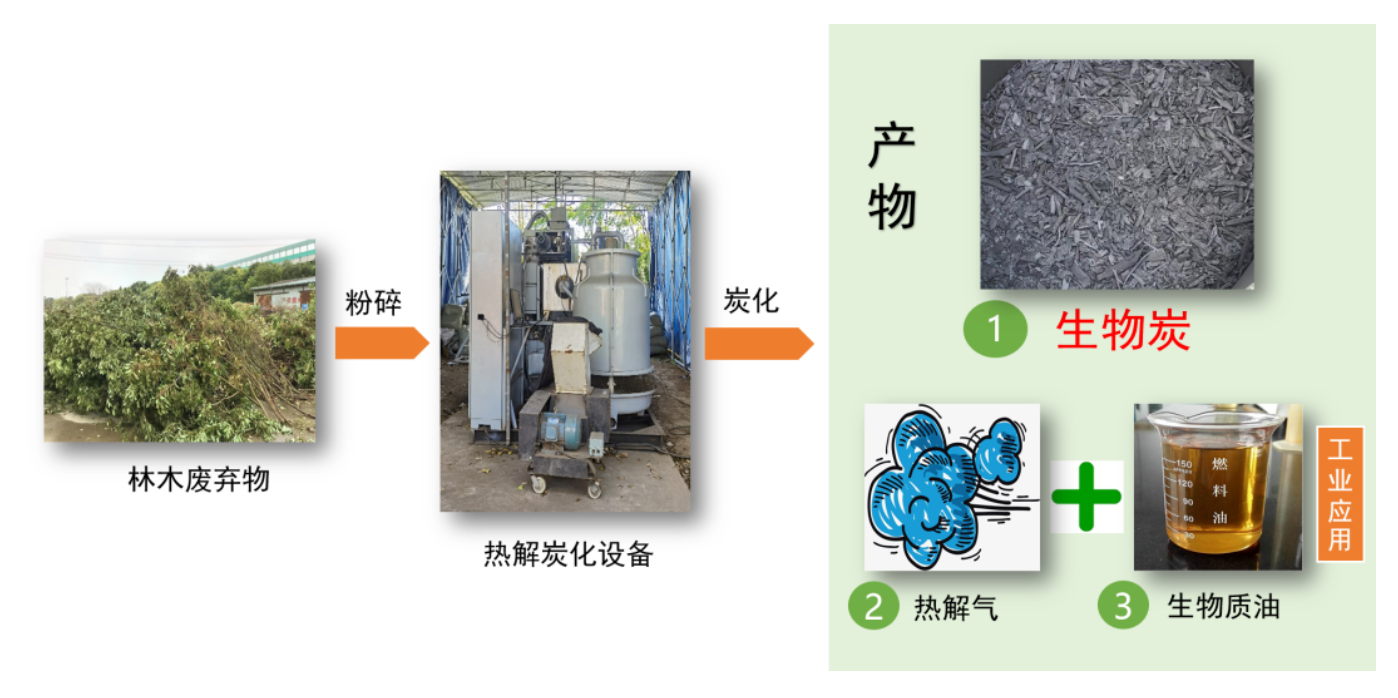

上海正在研究的“變廢為寶”方式是利用炭化裝備,將粉碎后的林木廢棄物置于500℃至600℃的高溫缺氧狀態下,產生生物炭、熱解氣、液態焦油等產品。

其中,生物炭拌入林地土壤,熱解氣、液態焦油等副產品用作發電或取暖的燃料。

“木變成了炭,也鎖住了碳。”韓玉潔表示,有研究顯示,生物炭在土壤中可以穩定保存600年至2000年,不生成溫室氣體,而諸如粉碎還林、燃燒發電、堆肥制成有機介質等常規的林木廢棄物處置方式,其處置過程產生的碳排放量相對較大。

以粉碎還林為例,除了粉碎過程會排放溫室氣體,粉碎后的木屑在土壤中緩慢降解時也會產生大量溫室氣體。

鎖住碳的同時,木炭疏松多孔的結構還為微生物營造了良好的生存空間,進而活化、改良土壤,促進林木生長,進一步提升森林生態系統的固碳能力,形成良性循環。

日益緊迫

在減碳領域,“變炭還林”有很大的發展空間和迫切性。

據上海市園林綠化行業協會測算,上海每年產生各類園林綠化廢棄物約70萬噸,但利用率并不高,經過初步粉碎后作為燃料送至外省生物質發電廠是主要處置方式,未充分發揮本地資源化利用的作用。

住建部辦公廳去年發布的《關于開展城市園林綠化垃圾處理和資源化利用試點工作的通知》就指出,部分城市尤其是超特大城市、大城市的園林綠化垃圾產生量逐年增長,存在收集系統不健全、專用運輸車輛不足、處理和資源化利用設施選址困難、資源化產品出路不暢、缺乏有效的部門協調機制等問題,亟待建立完善的園林綠化垃圾處理和資源化利用體系。

該文件明確鼓勵就地就近處理園林綠化垃圾,積極探索在生物有機肥、有機覆蓋物、有機基質、垃圾焚燒發電、城鎮供熱和園路鋪裝等方面的應用,力爭用2年,在部分城市建立園林綠化垃圾處理和資源化利用體系,形成一批可復制可推廣的經驗。

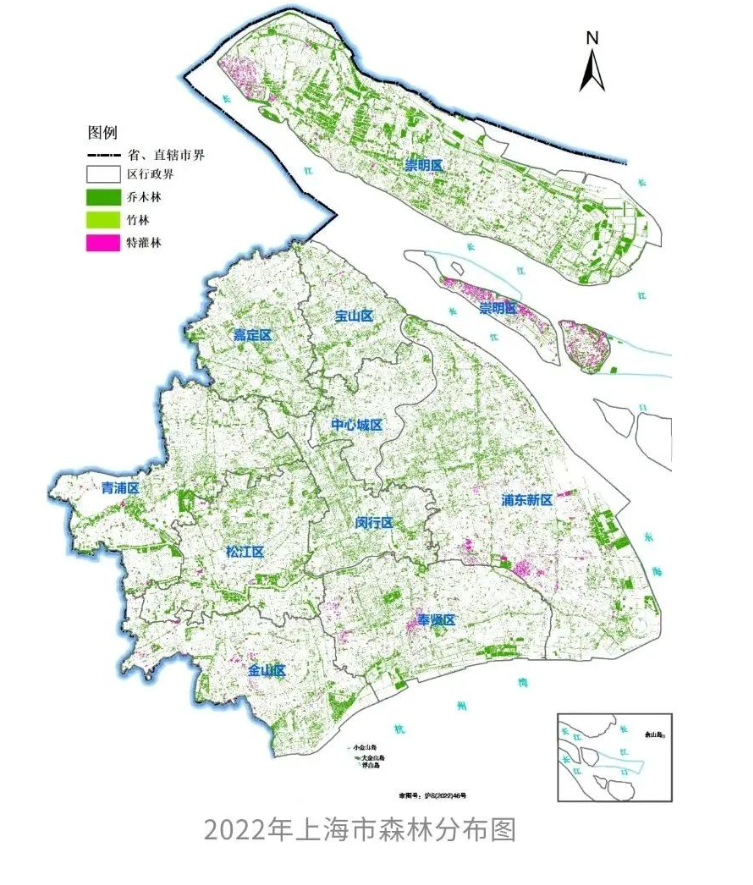

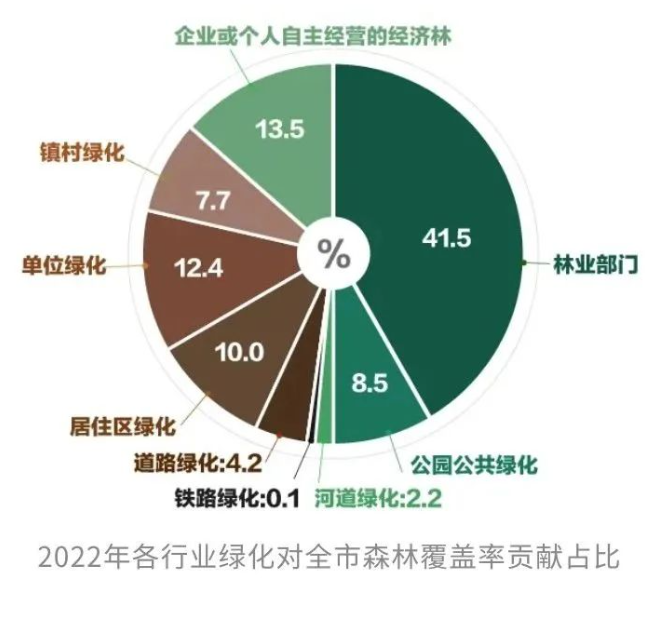

相比園林綠化廢棄物,林木廢棄物的空間和潛力更大。2022年,公園公共綠化對上海森林覆蓋率的貢獻占比僅為8.5%,業內人士估算,上海來自森林的林木廢棄物規模遠大于園林綠化廢棄物,每年的產生量至少是百萬噸級。

根據《上海市生態公益林撫育產生的林木資產處置指導意見(試行)》,這些林木廢棄物除少部分是胸徑不小于10厘米的采伐木,進行分類測算評估、詢價后可以交易外,大部分屬于枝丫、梢頭、灌木等胸徑小于5厘米的采伐木,幾乎沒有交易價值,現階段只能通過粉碎還林等方式資源化利用。

不吃老本

“變炭還林”大有可為,但也有人疑惑,木炭制備技術早已成熟,為何現在才開始在林木廢棄物領域推進?韓玉潔表示,這背后有觀念、技術等在不斷發展的原因。

首先是林木廢棄物產量在本世紀開始飆升。

本世紀初,上海森林覆蓋率不到4%,截至去年已提升至18.51%。背后功臣是大量新栽種樹木形成的中、幼齡林,目前已占到上海森林總量的八成以上。

“一開始的目標是讓它們快快長高,人工干預相對較少。”韓玉潔說,高度到一定規模后,大部分樹木同時開始“長胖”、一些森林生態系統出現“亞健康”,導致近年出現了森林撫育高峰,采伐修剪產生的林木廢棄物遠多于本世紀初,讓解決林木廢棄物出路這件事緊迫起來。

在碳達峰、碳中和“雙碳”背景下,粉碎還林等傳統處置方式不能解決大量碳排放的問題,這促使越來越多的林木廢棄物不能吃老本,必須找到更環保的出路。

其次是部分領域的技術瓶頸尚未突破。

記者了解到,傳統的木炭制備工藝存在污染環境、能耗較高、產值低等問題,在上海難以落地。

據透露,上海林業部門正與同濟大學、寶武集團等方面進行溝通,希望通過產業“嫁接”的方式,讓林木廢棄物制炭生產線成為相關工廠的一部分,在生產過程中能夠充分回用已有產線冗余的熱能,從而減少生產過程中的能耗及碳排放,同時讓已有產線嘗試充分利用制炭產生的熱解氣、液態焦油等副產品,還能解決獨立木炭項目難落地的堵點,可謂“一石三鳥”。

多位業內人士還提出兩方面的建議,希望該處置方式能夠長遠健康地發展下去。

其一,林木廢棄物的科學處置體系不能脫離市場機制而存在,建議參考城市生活垃圾、污泥、秸稈和畜禽糞便等固廢,設置專門的處置補貼,引導鼓勵形成良好的循環利用產業機制。

其二,林木廢棄物轉化的相關產品需要建立對應的質量標準和認證體系,能夠像有機肥料一樣納入許可經營產品目錄,否則無法通過市場渠道對外銷售,質量參差不齊,健康的市場機制就無法建立。

更多資訊

-

新能源頭部企業落戶閔行!總投資100億,打造產業集群2023.8.8

近日,東漸集團旗下樂普鈉電(上海)技術有限公司(簡稱“樂普鈉電”)在閔行完成注冊,公司位于虹橋國際中央商務區(閔行部分)。不久前,樂普鈉電獲金安智能電動汽車產業股權投資基金1.5億元A輪投資,融資將用… 查看詳情 >

-

助力節能減排,這家浦東企業不斷推進實驗室核心設備研發2023.8.8

“我們所有的研發都旨在開創新的技術,顛覆我們這個行業傳統的工作模式。”倚世節能科技(上海)有限公司(以下簡稱倚世科技)董事長阮紅正說。 倚世科技坐落于上海張江高科技園區,是一家專注于實驗室核心設備研發… 查看詳情 >

-

產值從3.6億元到18億元三級跳!看松江這家企業如何跑出“加速度”2023.8.8

工業在宏觀經濟大盤中發揮“壓艙石”的作用,面對當前多重挑戰,如何推進工業穩增長?在松江主營汽車高端裝備制造的先惠自動化技術股份有限公司,通過多元布局,應時順變,不斷開拓發展新賽道,以技術為本,進軍海外… 查看詳情 >

-

上海在助力國產品牌崛起的過程中,可以扮演更為重要的角色2023.8.8

今年上半年,上海全市人均消費支出達到26155元,同比增長24.4%。下一步,為推進國際消費中心城市建設、助力城市核心功能在量的積累中實現質的飛躍,有必要從處理協同好以下四對關系入手,在恢復和擴大消費… 查看詳情 >