總投資6.6億元的功能型平臺,如何成為推動未來產業的“頂梁柱”

來源:上海嘉定2023.9.7

在日本工作30多年后,2019年葉際平博士決定回國,大膽嘗試建立一家“電池醫院”。

葉際平的回國發展,背后正是因為上海市對于功能型平臺的投入和建設,為其營造了良好的發展空間。“上海智能新能源汽車科創功能平臺”于2018年啟動項目建設,是上海科創中心建設“四梁八柱”戰略部署首批規劃確定的市級研發與轉化功能型平臺中唯一的汽車領域功能型平臺。

燃料電池領域的多個核心實驗室群建成啟用

為了更好地提供共性技術,促進整個行業的發展,“上海智能型新能源汽車研發與轉化功能型平臺”計劃構筑以燃料電池實驗室、新能源材料實驗室、智能網聯汽車實驗室、汽車模型風洞實驗室為基礎的平臺公共服務能力。

燃料電池實驗室

其中,約8200平方米的燃料電池及新能源電池材料實驗室基建工程已全面完成,材料/器件實驗室、標準單池實驗室、短堆實驗室、長堆實驗室、發動機系統實驗室、動力系統實驗室等多個實驗室相繼投入使用。

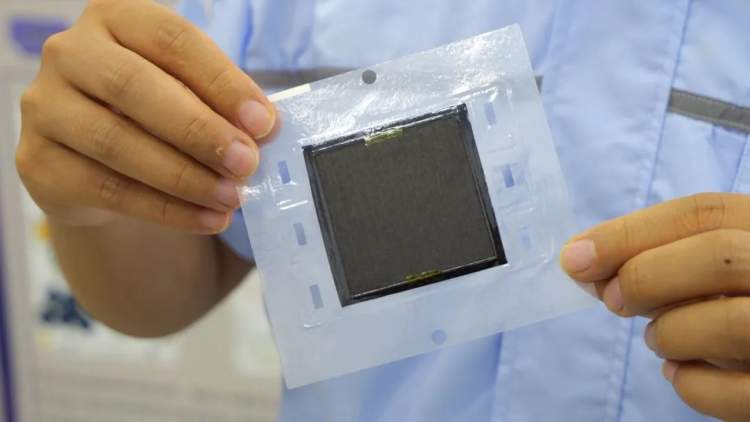

在標準單池實驗室,研究員唐富民向記者介紹手中一塊僅25平方厘米的“紙片”:“我手中的這個方片就是燃料電池車中的一個標準膜電極,它是燃料電池的核心零部件之一。”唐富民表示,目前他和團隊正在就燃料電池使用壽命做前沿性研究,為整個行業發展提供技術支撐。

膜電極測試樣品

此外,這個實驗室里,研究人員可以通過模擬測試環境,來檢測不同催化劑、新材料等創新產品在真實應用場景下的性能,以及與其他廠家產品的適用性。唐富民介紹:“目前,我們正在研究質子交換膜的透氣行為表現。這就好比我們要蓋一棟樓,要想用得久,你的鋼筋水泥必須要保證它有足夠持久的耐久性。我們一旦把質子交換膜的透氣基底研究清楚了,就相當于我們把這鋼筋、水泥研究清楚了。那這棟樓必然就能蓋得又高,然后用得又久。”

擴大“朋友圈”為協同創新賦能

作為功能型平臺,我們需要撬動社會資源協同創新。”余卓平表示,與上海重塑能源科技有限公司的戰略合作便是平臺探索走出的“關鍵一步”。

更多資訊

-

預計明年年中正式開放,桃浦智創城新添一處綜合型養老社區2023.9.7

桃浦智創城在新一輪轉型啟動時,就將養老服務體系建設作為推動轉型蝶變中的重要一環,在規劃布局中,除了規劃建設約110萬平方米的高品質住宅外,還在毗鄰住宅處規劃建設一處高端養老配套設施,后引入高端康養服務… 查看詳情 >

-

位于嘉定新城中央活動區,這個重大產業項目傳來新進展2023.9.7

日前,位于嘉定新城中央活動區的海螺創業嘉定新城總部基地研發中心項目傳出新進展,一期工程即將進入玻璃幕墻安裝階段,二期工程地下結構建設進入集中施工期。 9月5日下午,記者在施工現場看到,一期工程主體結構… 查看詳情 >

-

同濟大學科技園:以技術創新推動未來產業建設,校地企共謀變革發展2023.9.7

全過程增強科技創新策源力,全方位提升創新產業競爭力,全要素激發創新生態生長力,全領域彰顯創新環境吸引力——日前召開的十一屆區委七次全會審議通過了《中共楊浦區委關于貫徹落實十二屆市委三次全會精神 深化高… 查看詳情 >

-

兩座跨省大橋預計10月“雙貫通”,涉及這些區域2023.9.6

近日,臨近嘉定區安亭鎮的跨省吳淞江大橋項目——昆山花橋沿滬大道對接青浦白鶴勝利路工程接近尾聲,預計今年10月通車。同樣臨近安亭的外青松公路吳淞江特大橋改造工程,日前也順利完成主橋合龍。 昆山花橋沿滬大… 查看詳情 >