如何留住城市文化記憶?專家院士齊聚上海倡議,加快保護中國特色現當代建筑

來源:周到上海2023.10.9

1949年新中國成立以來,現當代建筑遺產類型豐富,這些建筑保留著新中國城市文化的記憶。10月8日,“新中國20世紀建筑遺產活化利用暨上海現當代優秀建筑傳承創新研討會”在華東建筑設計研究院和楊浦圖書館舉行,該活動由上海市建筑學會聯合中國文物學會20世紀建筑遺產委員會主辦,并得到中國文物學會和中國建筑學會學術支持。

本期《上海會客廳》節目,我們前往研討會現場,近距離感受中國建筑大師的風采,聆聽他們的真知灼見。

《上海會客廳》節目

在城市更新的背景下,新時代的城市更新強調以風貌保護為前提,更加注重城市文脈的延續和遺存的再利用,以兼顧城市文脈保護和空間功能提升為核心目標的保護性更新,成為新時期精細化城市更新的重要模式之一。今天存量發展城市建設成為主體,其中,1949年之后現當代建筑所占比例很大;但由于目前相關法規的缺失,對保護和利用現當代優秀建筑成為城市更新的當務之急。

基于此,亟需建立合理有效的針對現當代建筑的價值評估與管理制度標準,推動各時期城市文脈延續,將城市精細化更新、高質量發展落到實處。上海市建筑學會為此聯合中國文物學會20世紀建筑遺產委員會在滬舉辦研討會,邀請業界專家,共襄盛會。

中國建筑學會副理事長曹嘉明在會前告訴記者:“希望通過本次活動,重視1949年以后的中國現當代建筑的保護和再利用。”

中國文物學會會長、故宮博物院學術委員會主任單霽翔做主題演講

10月8日上午的論壇環節,中國文物學會會長、故宮博物院學術委員會主任單霽翔做了主題演講,他通過詳實的資料介紹了國內外一些城市在建筑遺產保護方面的成功案例。

單霽翔認為,20世紀其實是人類社會前所未有的一個高速發展的時代,它所慷慨留下的這些建筑遺存比過去幾千年的存量總和還要多。各國開始注重20世紀的建筑遺產,比如西班牙巴塞羅那的安東尼·高迪的建筑作品,巴西首都巴西利亞,這些都被列為世界文化遺產。

單霽翔還列舉了二十世紀初期創建的新城市特拉維夫為例:

一百多年前,幾十戶猶太人到特拉維夫定居,他們按照自己的理念進行新城市的建設。2003年,在經歷了90多年的城市發展和4000多棟建筑建成以后,特拉維夫作為文化遺產被列入《世界遺產名錄》,人們也稱其為“白城”,這座城市遵守了一種建筑的規律和理念。

單霽翔介紹世界文化遺產名城特拉維夫

“歷史的鏈條是不能斷裂的,我們不能只保護歷史建筑,也要保護當代建筑。保護二十世紀遺產,要用發展眼光,把核心元素保護下來。”單霽翔最后指出

全國工程勘察設計大師、上海建筑設計研究院有限公司資深總建筑師唐玉恩在主題演講當中認為:

優秀的現當代建筑是社會的寶貴資源,承載城市現代史、結構耐久、可更新并持續利用,但其保護與利用面臨各類問題:包括風雨侵襲、材料設備老化、使用不當或變化;缺乏合法的價值認證、產權變更后引起重大變更、規劃調整,原先執行的規范與新規范不符等……有的建筑在大修更新中,尊重歷史、保護建筑原貌、功能更新,更新設備、提升品質;有的建筑則被破壞,或完全改變原形象,誤改亂拆,丟失了集體記憶……

全國工程勘察設計大師、上海建筑設計研究院有限公司資深總建筑師唐玉恩做主題演講

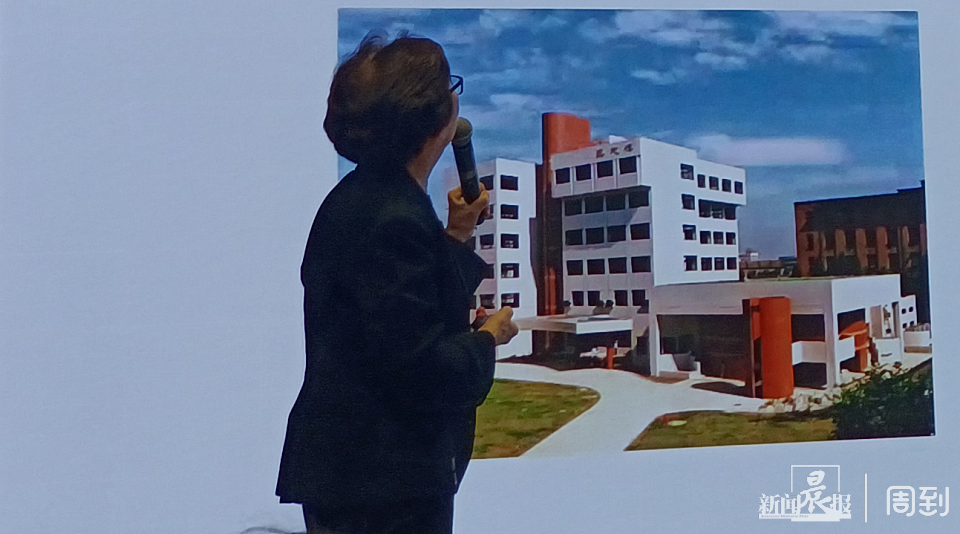

復旦大學逸夫樓建成于1990年,位于邯鄲路北校區內,處于學校中軸線北端西側,30多年來保護和使用良好,但近年有面磚脫落、設備老化問題。上海建筑設計研究院有限公司參與了大修項目,嚴格保護整體形象,并調整提升新功能和設備系統,唐玉恩為該項目指導。

唐玉恩提出建議:在城市更新中,將逐漸有大量優秀的現代建筑需保護利用;作為復雜的系統工程,可否由各主管單位與建筑學會一起,共同深入研究,建立從認定到實施保護與再利用全過程的管理和監督體系。

唐玉恩介紹復旦大學逸夫樓項目大修情況

復旦大學逸夫樓效果圖

與會專家一致認為:在城市文化遺產備受關注的今天,以人為核心價值觀的城市更新內涵與傳承創新尤為重要,極有必要在城市更新大背景下建設高品質生活的城市宜居環境,不斷提升城鄉建筑遺產保護傳承和優秀現當代建筑價值的認識,建立有指導價值的評估標準和方法。

當天上午論壇結束之后,全國工程勘察設計大師張宇、中國建筑學會副理事長曹嘉明、中國建筑學會建筑評論學術委員會副理事長金磊、上海市建筑學會常務副理事長兼秘書長張俊杰四位專家分別在臺上簡讀了《新中國20世紀建筑遺產項目活化利用·上海倡議》。

四位專家分別簡讀了《新中國20世紀建筑遺產項目活化利用·上海倡議》

全國工程勘察設計大師張宇在臺上朗讀倡議的其一部分:

其一,新時代條件下應積極提升并認知城市建筑的遺產觀。20世紀建筑遺產是符合聯合國教科文組織《世界遺產名錄》現狀與發展趨勢的遺產類型,堅持數年的中國20世紀建筑遺產項目推介是建設“中華民族現代文明”的一個有力實踐,它需要做深入的學術規劃、發展與普惠研究,它需要以中國現代建筑的名義,成為涵養中國式現代化遺產傳承的新類型,尤其要保護從改革開放以后在建筑創作上已堪稱經典的建設項目。

上海市建筑學會常務副理事長兼秘書長張俊杰朗讀的是倡議的其三部分:

新中國20世紀建筑遺產類型豐富,它保留著新中國城市文化的記憶。新中國優秀建筑最容易融入生活,延續城市歷史文脈,更是中國共產黨新中國史的建設印證,既賦予時代性又體現生命力,無論何種建筑類型它都體現文化綿延、有傳統與現代的接續之力。借助“城市更新行動”及即將開啟的全國第四次文物普查,在建筑文博界研討分類施策的行動體系,有助于通過保護與傳承、傳統與創新,有效推進“城市更新行動”在城鄉扎實展開,并使之有文脈、有尊嚴的呈現。

中國建筑學會理事長修龍表示:“我們要深入挖掘建筑遺產的價值內涵,激發建筑遺產的巨大潛能。 ”

據悉,自2016年至今,在中國文物學會、中國建筑學會學術指導下,中國文物學會20世紀建筑遺產委員會以每年推介100項“中國20世紀建筑遺產”的規模,共計向社會推介了八批798個中國20世紀建筑遺產項目。

記者注意到,在今年9月中旬公布的第八批中國20世紀建筑遺產推介項目名錄當中,上海地區有復旦大學邯鄲路校區歷史建筑建筑群(1922年)和大上海大戲院(1932-1933年)入圍。

更多資訊

-

曾因污染大能耗大“聞名”上海,現成野趣橫生的藝術公園,格外出片……2023.10.13

在上海,工業遺址變身城市公共藝術空間的探索實踐越來越多,給人們帶來諸多驚喜。有學者認為,城市工業遺產承載著城市特定歷史發展階段的文化信息,公共藝術介入一定程度提升了其人文屬性,使之成為城市的文化符號和… 查看詳情 >

-

入華30年投資10億歐元,德國化工龍頭在上海承諾:未來繼續投資中國2023.10.13

“中國是全球最大的化學品市場以及全球經濟增長的重要引擎。”昨日(11日),德國化工龍頭企業瓦克化學總裁兼CEO賀達(Dr. Christian Hartel)在上海慶祝入華30年時表示,在過去30年間… 查看詳情 >

-

上海松江秒變“小鐮倉”,抖音上有62個“小瑞士”,專家:警惕景區標簽化2023.10.13

松江有軌電車配上大草坪成了上海“小鐮倉”;藍白配色地中海風格建筑加上特定角度拍照,商場秒變“小圣托里尼”;廢棄礦山和湖水疊加濾鏡就是“小冰島”…… 近年來,抖音、小紅書等社交平臺上,“小瑞士”“小冰島… 查看詳情 >

-

上海徐匯科技成果轉化服務中心揭牌,服務高校院所等創新主體2023.10.12

10月11日下午,上海徐匯區科技創新推進大會在西岸召開。會上,徐匯區委書記曹立強,區委副書記、區長鐘曉詠,共同為“徐匯區科技成果轉化服務中心”成立揭牌。 澎湃新聞記者從徐匯區獲悉,該中心成立后,將致力… 查看詳情 >