華為老兵帶你挖《攀登者》暗藏的中國無線通信產業起源

來源:上觀2019.10.16

文/戴輝

70周年國慶,《攀登者》熱映,有無比壯麗的風景和精彩的動作。

我期待該片已久,二刷,還發動老婆孩子都去看了。搞了很多年無線的我,職業習慣注意到片中展現了大量使用無線電的鏡頭。影片中出現的輻射葉鞭狀天線與耳機話筒,都是當年國產背負式71型報話機的標志性特征。

圖注:《攀登者》中的輻射葉鞭狀天線。

電影攀登者中展示了中國早期的無線通信設備,而這正是中國移動通信今天輝煌的起點。

任正非先生一直非常贊善珠峰北坡登頂的精神,在講話中多次提到。他說道:我們飛到喜馬拉雅山上,我們的理想是到珠穆朗瑪峰頂……我們背著干糧,沒有礦泉水,只有雪水,在北坡爬坡。

攀登者表現了1960年和1975年,中國登山隊從北坡兩次攀登珠峰的過程。電影中,登山隊員使用步話機進行了很多次通話。吳京飾演的隊長方五洲和氣象學家徐櫻(章子怡飾)通過步話機進行了最后的艱難人生道別。

1975年,登山隊員將3.51m的紅色金屬測量覘標豎立在珠峰峰頂上,通過無線電通知,多達十處分布在最高達6000多米海拔的國測一大隊的隊員們同時行動,大家一起瞄準了山頂的覘標,從而測出了8848.13的高度。

大部分隊員畢業于南京地質學校,該校于2000年并入我的母校東南大學。

除了電影中通過步話機(對講機)通話外,查閱資料,無線電在當時還有三個用途。

一個是無線電報務員們架起了高高的天線與祖國各戰線緊密聯絡,跨越高山長距離通信。

二是攀登乃至登頂過程中,向大本營發送隊員的心電信號,研究人類對特高海拔的適應狀況的高原病。這是人類第一次在珠峰頂測量心電圖。

三是服務氣象。為了預報天氣,每天在絨布河谷施放6-8次無線電探空氣球,飛到7000-9000米高度探測氣象數據,也要通過無線技術來回傳數據。章子怡飾演的氣象學家也有原型,是中科院氣象所的高登義。

圖注:探空氣球歷史圖片。

大家一談起移動通信的起源,都會提到二戰期間摩托羅拉公司的前身高爾文制造公司生產出的無線通話設備。有兩款很有名,一款是SCR536,重5磅,可手持,通信距離最遠1英里,樹林里只有兩三百米,是世界上第一款手持對講設備,昵稱(Handie-Talkie)。一款是SCR300,需要背負,重35磅,通信可以最遠可達10英里,昵稱Walkie-Talkie。

通信兵背負SCR300成為二戰盟軍士兵經典形象,比如諾曼底登陸。

國民黨軍隊也在抗戰中使用了這樣的設備。《亮劍》中的楚云飛就用上了Handie-Talkie。

實際上,中國的無線通信起步一點也不晚。早在1936年成立了中央無線電器材有限公司,抗戰期間作為核心技術順長江一路向西,遷陪都重慶。抗戰期間,該公司生產了15W無線發射機,據說美國援華的飛虎隊也采用了。抗戰勝利后該公司回遷南京,并于1946年更名為南京無線電廠,女工還穿旗袍上班。新中國成立后,南京無線電廠命名為鼎鼎大名的714廠。

國家博物館曾展示渡江作戰時解放軍也使用了報話機。圖片不夠清晰,看不出是哪個牌子。

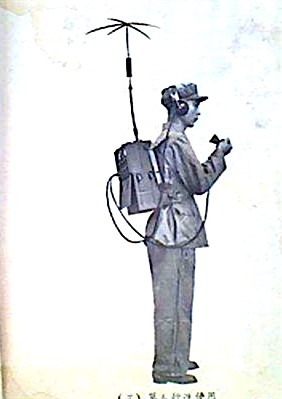

朝鮮戰爭期間,714廠短短時間里就研制出了71型報話機(功率為兩瓦)的樣機。這款機器需要背負,通話距離比較遠,與摩托羅拉的Walkie-Talkie類似。用特制的D71型組合型電池,可連續工作30個小時。采用輻射葉鞭狀天線,可通報40-50公里(發摩爾斯碼電報),通話10-22公里。

電影《英雄兒女》中,英雄王成是用身上背的71型報話機,喊出“向我開炮”的。上世紀60年代,這款設備成為民兵訓練的無線電通信主要器材。后來隨著半導體技術發展,“硅兩瓦”報話機在80年代完全替代了71型。

圖示:王成,天線頂部的輻射葉應該在圖片外

花開兩朵,各表一枝。

1950年7月,童志鵬拿到了威斯康星大學電機工程博士學位(去美之前畢業于上海交通大學電機工程系)。他婉拒了高薪的留美工作機會,歸心似箭,恨不能即刻飛回祖國。

圖注:乘坐克利夫蘭總統號回國

歸國后來到天津無線電廠,童志鵬研制出了702型步談機。1950年11月開始試制,1951年4月研制成功。體積小,重量輕,用電省、成本低,可以抱在懷里(但電池還是要放在背包里)。當然,通話距離比上面的71型要短。

電影《上甘嶺》中,通信員大喊“李莊,李莊”,用的就是這款設備。英雄王成原型之一的于樹昌使用的是這款設備。

《上甘嶺》中描寫了702型超短波步談機出了一些故障,也相當真實。當時中國電子管元器件生產水平不高,但總體質量滿足了當時需要,這種輕便的步談機解決了連級基層單位的需要。童志鵬1997年當選為中國工程院院士。

無獨有偶。美國硅谷的發展也是大大得益于后來美蘇冷戰中對電子通信技術的強烈需求。美國軍方的跳頻技術也一度用于無線對講之中,高通發揚光大成為CDMA,3G的三個標準都采用了,包括國產的TD-SCDMA。

今年春節期間,我在渥太華參觀了冷戰博物館,原址曾是一個龐大的地下指揮中心,里面展示了冷戰時期背負式和車載無線通信設備的實物,是和中國隊首登珠峰同時期的產品。

里面的無線電設備依然可以用,成為了無線電愛好者的基地。

圖注:渥太華冷戰博物館的無線電通信設備依然可以使用

我見到過在貴州大山里873廠生產半導體晶體管的前輩,當年半導體的良品率只能做到20%。有位老先生告訴我,他當年在貴州的山洞里研制造工業計算機,根本不知道外面是白天還是黑夜。做的是民品,所以只能從不合格的晶體管里來挑著用。計算機體積很大布線也很復雜。計算能力相比現在的智能手機,當然是天上地下。

步話機(步談機)在現代演繹成了對講機,中國現在也是對講機大國,《速度與激情》中就用了一款海能達對講機。

中國的無線通信事業從此起步,并逐步走向了帶有基站的通信系統,從無線接入走向了真正意義的移動通信。華為、中興、大唐、小米、OPPO、vivo、傳音、華勤(ODM)等眾多移動基站和手機公司誕生并壯大。

通信工具從少數人在特殊場景使用的,到一步步走向大眾,成為我們每個人都可隨時隨地享受的便利。

更多資訊

-

浦東引領區建設亟需本土創新人才,陳義漢:鼓勵科研人員“多點兼職”2022.3.9

2021年7月15日,《中共中央國務院關于支持浦東新區高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見》正式發布,賦予浦東新區改革開放新的重大任務。 打造引領區,人才先行。在今年的全國兩會上,全國政協… 查看詳情 >

-

一家專業糧食生產經營企業啟航,目前上海規模最大生產水平最高最具完整產業鏈2021.12.28

在蘇北、東北虎林等地區,進一步拓展域外稻米自有生產基地,筑牢產品生態鏈前端。 “瀛豐五斗”“海豐”“樂惠”……這些上海本地品牌大米如今有了統一的“出品人”——光明農發集團。12月28日,距離11月5日… 查看詳情 >

-

寧德時代臨港工廠:預計明年有產出貢獻,上海高端裝備產業要破7000億元2021.12.21

《上海市高端裝備產業發展“十四五”規劃》出爐 記者從上海市經信委獲悉,《上海市高端裝備產業發展“十四五”規劃》已于近期完成編制并正式發布。《規劃》明確,到2025年,上海初步建成具全球影響力的高端裝備… 查看詳情 >

-

20年間,這家日資零售企業在華開店時間從半年縮至20天,還提出萬家店目標2021.12.15

國內零售行業正處于新一輪的變革和增長之中。 中國入世20年,也是中國零售業迎來全面對外開放的20年。20年來,外資零售商們在政策的東風下爭相搶占市場。日本羅森作為最早一批進入中國市場的外資零售企業,門… 查看詳情 >