離職的游戲人:這個行業賺得盆滿缽滿,我選擇“逃離”,或許還會“回歸”

來源:上觀2020.2.20

疫情之下,游戲產業業績不降反升。根據中信證券估算,國內主要游戲企業2020年一季度業績增速至少要上調10%。

今年春節期間,騰訊旗下手游《王者榮耀》日訪問量達到1.09億,同比增長58.9%,除夕這天的單日流水高達20億元;此外,網易的《陰陽師》、字節跳動的《腦洞大師》《陽光養豬場》以及一些休閑和棋牌類游戲,同樣玩家大增、營收增長。

這個行業,真的賺得盆滿缽滿了嗎?游戲企業的真實生態又是怎樣?誰又真正享受到了疫情所帶來的的紅利?記者采訪了一名游戲業頭部廠商的“前游戲人”——

身處其中反而感受不到“熱鬧”

“90后”小君,名牌大學計算機系碩士,名副其實的學霸。他在國內某游戲大廠工作了4年,參與過熱門mmo游戲(大型多人在線游戲)后期維護,也作為主要技術負責人帶隊開發過一款休閑游戲。

他經手的兩款游戲,盈利情況都不錯,屬于頭部廠家的中上等產品。而因為業績好,他進公司第二年年薪就有明顯增幅。盡管如此,小君還是在去年辭職,跳槽去了另一家互聯網巨頭企業,從事節奏不那么緊張的工作。

“當你身處其中時,其實并不能感受到熱鬧。”小君一語道破。以前他做的游戲一度用戶暴漲,尤其是每年的節假日期間,盈利都頗為可觀。即便他的獎金會因此提高不少,但“爆款在手”對他而言的直接感受,并不是“賺錢了”,而更多是感受到開發強度增加的“壓力”。

據說,即便是大公司,也只有10%游戲盈利,90%游戲貼錢。為啥公司貼錢還要做那90%?面對記者的“外行”問題,小君打了個比喻:“做一款游戲的成功概率,和買彩票中獎的概率相近,不但成功可能性小,而且還有許多不確定因素。”

業內規則是,游戲廠商依然會用已經盈利的游戲去“養”新的游戲,因為任何一款“爆款”游戲熱門兩三年后,就會面臨漸漸式微、玩家離去的局面,公司會需要新游戲“接上”,這種可持續的需求,就是游戲廠商不斷“買彩票”的驅動力。

而在這條產業鏈上,對于游戲內容的研發只處于最下游,還需要通過騰訊這樣的發行公司,以及手機廠商應用商店等進行宣發和導流,五成以上收入其實是被上游這些環節抽走了。

比如,一款游戲的研發成本是1000萬元、渠道宣發成本是1000萬,只有達到4000萬收入才算是盈利。而大多數游戲“生命周期”并不長,盈利來源于上線后的前6個月。

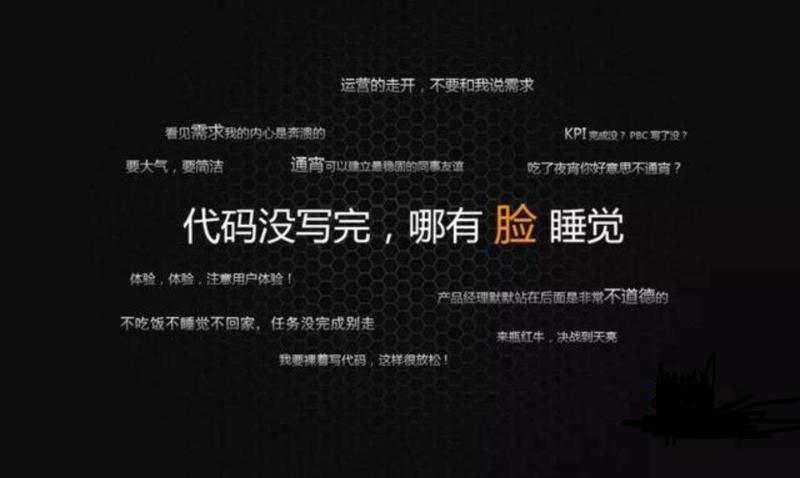

就像每天做八小時數學題

游戲行業的壓力,是否在于經常要加班?小君說,這或許也是外界對于游戲人的誤解。

為了吸引用戶,他們每周要更新一個版本,開發3天、聯調測試2天,節奏非常緊湊,一旦出現緊急情況,還要隨時上線解決,幾乎是24小時待命。

當時,他所開發的游戲,正處于“上升期”,他們更新版本的速度飛快。“感覺就像在不停奔跑,如果一個團隊中有人請假或者有那么一時半會兒不在狀態,整個團隊都要加班。”

他所帶的團隊共有20人,包括開發程序員、產品設計、美工和測試人員等等,清一色90后男生。所有人員一個蘿卜一個坑,即便是休假狀態下,也要時刻待命準備處理問題。

有一件令他難忘的事:兩年中,他唯一一次休假,跟家人去國外旅游,旅途中突然出現情況,所有游戲用戶都無法使用道具。于是,在走景點的路上,他就地蹲下打開筆記本電腦,那天一直忙碌到凌晨2點。

在他看來,整個工作時間都處在高強度腦力勞動中,“編程是一個很累的過程,就像每天做八小時高中數學題。”

也正因為這樣,小君每個雙休日都不想外出,在床上躺到中午,叫個外賣、玩玩游戲——有時是自己開發的游戲。他通常要用整整兩天讓大腦“放空”,剛剛覺得“緩過來”,新一周的工作又要開始了。

自從大學畢業,他就獨自在外租房。他喜歡選擇干凈寬敞、距離市中心近的房子,在忙碌的工作之余對自己好一些。

盡管思維活躍而且健談,但小君還是覺得,游戲人這份職業,把他“逼”成了“宅男”和“單身狗”,既便脫離快一年了,依然沒有完全走出這種慣性。

從工作第三年起,他意識到一個問題:工作時間越長,就越難“逃離”這個行業。這是因為,游戲的業務場景與其他互聯網公司不太一樣,而很多大公司很容易被看重業務背景,這條“鴻溝”很難被忽視。而游戲開發中的核心角色“游戲策劃”,正是最難轉行、跳槽難度最大的。

“同行中,真正令人羨慕的可能只有一個人。”讓小君印象深刻的,是一位業內前輩。他是一位爆款游戲的程序員,跟了游戲整整十幾年,游戲越來越賺錢,開發也越做越順,用戶數量龐大卻反而不那么累,一切走上良性循環。但小君知道,這樣的鳳毛麟角,可望而不可及。

說不定還會再回來

也許正是理科生的思維方式,小羅把“干一行怨一行”的些許“負能量”,轉化為思考,反思自己未來的方向,反思這個行業的未來。

“同質化嚴重,脫穎而出的產品少之又少。”小君說,比如一款fps(第一人稱射擊游戲)網游成了爆款,那么很快就會有很多廠商跟風復制,推出類似手游、頁游、端游等等,從設計、運營到營銷,一條鏈上的模式都大同小異。

小君覺得,畢竟這個行業的“試錯成本”太高,有現成成功經驗可以復制的時候,誰都不會拒絕,但他也覺得,要真的走出開拓出一片藍海,其實還需要原創和差異化競爭。

而沒有融資的問題,也是游戲行業的一大痛點。他看到的“殘酷現實”是,近幾年知名投資機構投資游戲的案例很少,因為大家都懂,一家廠商做了一款爆款或許只是“偶然”,不意味著第二、第三款同樣成功。而隨著制作成本進一步拉大,整個游戲行業還將面臨更大規模的洗牌。

“渠道為王”這句話,用在他們這個行業也十分貼切。從策劃開發到面向市場,一款游戲的成功,市場宣傳推廣和分銷功不可沒。最近幾年,游戲廠家和渠道的分成比例,從“六四開”“四六開”變成了現在“二八開”,從另外一個角度說,“內容生產”變得越來越不值錢。小君覺得,這種情況限制了游戲廠商的創造空間,甚至出現產品“粗制濫造”而請流量明星做推廣的情況。

怎樣規劃自己的未來?小君覺得,互聯網發展速度太快,他不知道五年后的自己會在哪里。而他也許會創業,回到游戲相關行業。而這個沒有想象中那么光鮮的行業,畢竟教會他許多難能可貴的技能。他希望,中國的游戲業可以走得更遠。

更多資訊

-

浦東引領區建設亟需本土創新人才,陳義漢:鼓勵科研人員“多點兼職”2022.3.9

2021年7月15日,《中共中央國務院關于支持浦東新區高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見》正式發布,賦予浦東新區改革開放新的重大任務。 打造引領區,人才先行。在今年的全國兩會上,全國政協… 查看詳情 >

-

一家專業糧食生產經營企業啟航,目前上海規模最大生產水平最高最具完整產業鏈2021.12.28

在蘇北、東北虎林等地區,進一步拓展域外稻米自有生產基地,筑牢產品生態鏈前端。 “瀛豐五斗”“海豐”“樂惠”……這些上海本地品牌大米如今有了統一的“出品人”——光明農發集團。12月28日,距離11月5日… 查看詳情 >

-

寧德時代臨港工廠:預計明年有產出貢獻,上海高端裝備產業要破7000億元2021.12.21

《上海市高端裝備產業發展“十四五”規劃》出爐 記者從上海市經信委獲悉,《上海市高端裝備產業發展“十四五”規劃》已于近期完成編制并正式發布。《規劃》明確,到2025年,上海初步建成具全球影響力的高端裝備… 查看詳情 >

-

20年間,這家日資零售企業在華開店時間從半年縮至20天,還提出萬家店目標2021.12.15

國內零售行業正處于新一輪的變革和增長之中。 中國入世20年,也是中國零售業迎來全面對外開放的20年。20年來,外資零售商們在政策的東風下爭相搶占市場。日本羅森作為最早一批進入中國市場的外資零售企業,門… 查看詳情 >