他們是網紅餐廳的診斷師,月銷數千單背后,有人手捏大數據在下藥…

來源:上觀2020.6.8

6月初,在餓了么外賣平臺的上海大本營,一場針對某浙滬融合菜品牌的診斷會正在進行。

該品牌在滬有5家門店,顏值高,菜精致,疫情前顧客排隊等位動輒就是1小時。疫情發生后,該餐廳在餓了么平臺上堅持營業,單店月售達3000單以上,不僅迅速回血,還超過去年同期,屬于“出道即巔峰”。近期,該品牌單店線上月售回落至千單左右,盡管仍處高位,但與前期高峰相比難免失落。

張淑琦(右一)與團隊們一起為網紅餐廳把脈。

診斷會的召集人名叫張淑琦。她和她的同事們,能看到包括該品牌在內的滬上大量知名餐廳的外賣表現,包括顧客年齡與性別比例、新老顧客占比、顧客對滿減贈等各類優惠的敏感度,甚至餐廳所在區域人群是更偏好肉類、菜類還是奶制品等,都有精準數據畫像。

而張淑琦所要做的,就是規劃好這些餐廳的數字化運營方案,且負責到底——她必須時時跟進,根據動態經營數據來判斷餐廳是否“抱恙”,并及時給出“藥方”。目前,她所服務的高端餐飲品牌客戶已超過30家。

高端餐廳疫情中被迫上線外賣平臺。

事實上,身為餐廳外賣的把脈人,張淑琦入行僅半年,眼光卻已頗老辣。她所代表的,是上海“在線新經濟”迅速成長并孕育出的新職業——數字化規劃師。

她1992年生,東北大學企業管理專業研究生畢業后,她在沈陽建筑大學管理系當了兩年老師。去年底,她獨自闖蕩上海,入職本地生活服務平臺餓了么。平臺所服務的商戶劃分了正餐、下午茶、快餐等多個板塊,張淑琦記得,初來乍到時,她所在的正餐組,外賣客單價多四五十元。

但她完全沒料到,入職1個月后,一場疫情逼著大量高端餐飲品牌上線求生,商戶檔次猛地上了好幾個臺階,“意式、法式大餐及日料店等洶涌而來,還包括不少米其林餐廳、網紅火鍋等。要知道這些餐廳。過去線下人均消費多在500至1000元,環境雅致,食材講究,極重品質與體驗,此前完全沒有外賣經驗……”

張淑琦所遇首批客戶,包括泰式火鍋“就是泰”。數年前,“就是泰”憑冬陰功+椰奶招牌鴛鴦鍋底在滬迅速躥紅,疫情前,在用餐高峰時,其門店排隊往往超過200人,線下都已忙翻,哪有精力再做外賣?

疫情前網紅餐廳的排隊盛景。

然而疫情發生后,“就是泰”在滬9家門店于1月26日起休市,到2月10日,其微信公號又宣布延遲營業,再到2月底,餐廳終是堅持不住,作出上線決定。

然而,把門店搬上網,遠非想象中那般容易。菜品要重新設計,菜單須重新調整。張淑琦告訴記者,當時最糾結的問題是,過去堂食時,顧客都是生料自煮自涮,但火鍋外賣,究竟該賣生料,還是開盒即食?反復斟酌下,餐廳掌門人聽從數字化規劃師建議,決定雙線上線,由顧客自選“在家自煮”還是“門店代煮”。與此同時,餐廳雙渠道發聲,即3月9日上線外賣平臺當日,“就是泰”自己的微信公眾號官宣,餓了么平臺則同步開啟規模2萬人的線上社群推廣,形成吆喝共振。

這樣的打法果然有關注度,然而外賣首日,餐廳后廚仍亂作一團——面對陌生的外賣訂單,大廚們一時手足無措,不知從何入手、有效分餐,外賣騎手們也遲遲等不到出餐,線上營業1小時后,餐廳被迫關閉。此后,張淑琦第一時間跟進,與品牌方商量,最終共同決定,“就是泰”先單店試運營,成熟后再復制,同時縮小配送半徑,放棄3公里以上的蜂鳥快送,先確保3公里范圍內專送。

此后一周,單店試運營逐漸順暢,日訂單蹭蹭上躥,餐廳得以在線上奪回線下所失去的,且后臺數據顯示,“門店代煮”創新業務占比高達90%以上。

經此一役,“就是泰”對外賣平臺的態度,從此前的將信將疑到放心托付。上線僅半月,餐廳董事長直接聯系張淑琦,明確3月底前再上線兩家;到4月末,上海9家門店全部上線。

在收到消息的那一刻,張淑琦獲得感爆棚,然而挑戰與壓力也接踵而至。

她告訴記者,許多高端餐飲品牌,在此次疫情中將上線外賣平臺視作“最后一根稻草”,他們的目標明確而急迫,要曝光度,要流量支持,要高轉化率,花式需求撲面而來。此時,數字化規劃師往往變身資源協調和整合大師,除了為商戶量身定制各種滿減補貼、流量加持、社群推廣方案外,還要創新支持手段。

比如,在“517吃貨節”等外賣平臺所策劃的各種造節活動中,盡力拉品牌進場;又如,幫品牌打通線上線下會員體系,即餐廳老客戶在餓了么點單,同樣能攢會員積分,而新客又能通過線上點單注冊成為餐廳新會員;再如,在疫情期間,策劃為醫院送餐等公益活動,為有社會責任感的餐廳造勢等。

而今熬過疫情,餐廳堂食早已恢復,但線下“單腿走路”模式卻永遠留在了過去,數字化規劃師們又迎來品牌方新一階段的訴求。

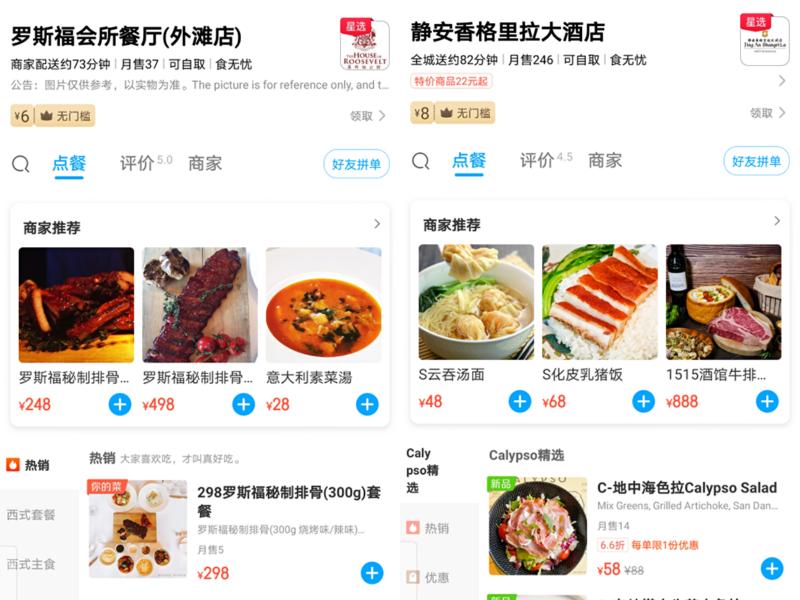

對網紅餐廳而言,線下“單腿走路”的模式已永遠留在了過去。

如此次,專門開會討論某浙滬融合菜餐廳線上業績回落問題。近期數據顯示,該餐廳訪客數和顧客復購率都有下降。對此,參與診斷會的小伙伴們一致認為,該餐廳的菜單設計缺陷在疫情期間被掩蓋,餐廳需要重新設計爆款菜品來吸引流量。

“數字化規劃方案并非一勞永逸,如‘就是泰’,目前雖已進入火鍋反季節銷售季,但目前其線上銷量始終保持穩定,與3月相比不相上下。這是因為3月以來,幾乎每個月我們都會為其更新方案,最近它剛剛上新推出肉骨茶鍋底和芒果椰奶凍,通過新品來刺激消費,確保不掉粉。”

張淑琦甚至還建議,借鑒一下某中式簡餐的做法。“其后臺數據可見,它精心設計了單人和雙人套餐,其月售的3000多單中,套餐占了2000多單,每家店都應打造自己的線上運營爆款單品。”

會后,張淑琦需要迅速將“診斷書”制成PPT,與品牌方再作溝通,“有時候我們的職責,就是適時給餐廳的數字化運營下一帖猛藥。”

她告訴記者,今年雖是最難就業季,但僅僅她所在的正餐組,近半年來就已擴招近一倍,“幾乎天天有面試,周周有入職”。關于入職條件,她個人感覺,有互聯網基因,有品牌運營意識的人才都值得一試,還有重要一點,就是要有“阿里味”,即為人做事特別“皮實”,耐摔能扛壓。

在她看來,大數據畫像時代,商戶、消費者的各項數據都可被精細、具體分析,這讓數字化規劃師的診斷與決策變得更有依據,“投身這一行,是與商戶共同成長的過程,在事事操心的同時卻很有獲得感,咱們后浪們真值得一試。”

更多資訊

-

浦東引領區建設亟需本土創新人才,陳義漢:鼓勵科研人員“多點兼職”2022.3.9

2021年7月15日,《中共中央國務院關于支持浦東新區高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見》正式發布,賦予浦東新區改革開放新的重大任務。 打造引領區,人才先行。在今年的全國兩會上,全國政協… 查看詳情 >

-

一家專業糧食生產經營企業啟航,目前上海規模最大生產水平最高最具完整產業鏈2021.12.28

在蘇北、東北虎林等地區,進一步拓展域外稻米自有生產基地,筑牢產品生態鏈前端。 “瀛豐五斗”“海豐”“樂惠”……這些上海本地品牌大米如今有了統一的“出品人”——光明農發集團。12月28日,距離11月5日… 查看詳情 >

-

寧德時代臨港工廠:預計明年有產出貢獻,上海高端裝備產業要破7000億元2021.12.21

《上海市高端裝備產業發展“十四五”規劃》出爐 記者從上海市經信委獲悉,《上海市高端裝備產業發展“十四五”規劃》已于近期完成編制并正式發布。《規劃》明確,到2025年,上海初步建成具全球影響力的高端裝備… 查看詳情 >

-

20年間,這家日資零售企業在華開店時間從半年縮至20天,還提出萬家店目標2021.12.15

國內零售行業正處于新一輪的變革和增長之中。 中國入世20年,也是中國零售業迎來全面對外開放的20年。20年來,外資零售商們在政策的東風下爭相搶占市場。日本羅森作為最早一批進入中國市場的外資零售企業,門… 查看詳情 >