上海生態更上一層樓:年投入逾千億元,家門口就有“綠水青山”

來源:上觀2020.6.15

暮春時節,落英繽紛,江灣城路進入了一年之中最漂亮的時刻,今年更是驚艷——作為上海首條“落花不掃”道路,人行道和非機動車道隔離帶內的晚櫻花瓣暫時保留,暫緩了春色離去的步伐,更溫暖了每一位過客的心頭。

如今,尋找這般靚麗的城市風景,不一定要耗費時間精力跑很遠,許多市民在家附近轉轉,就會有驚喜。

市民“家門口”的生態獲得感,源自上海在“綠水青山”上的不遺余力。2017年以來,上海全社會在環保方面年均投入超過1000億元。2019年,上海環保投入資金約1079.25億元,相當于同年上海市國內生產總值的2.8%。

良好生態環境是實現城市永續發展的內在要求,也是滿足市民對美好生活期待的必備條件。上海深知這一點,持之以恒地播種綠色,期待收獲美好未來。

天更藍

抬頭仰望,藍天白云出現的機會更多了,這是許多市民如今習以為常的幸福。

僅把時鐘倒撥三年半,上海的進步已有目共睹:2016年,上海空氣質量優良天數為276天,2019年為309天,3年足足多出一個月的“好天”。

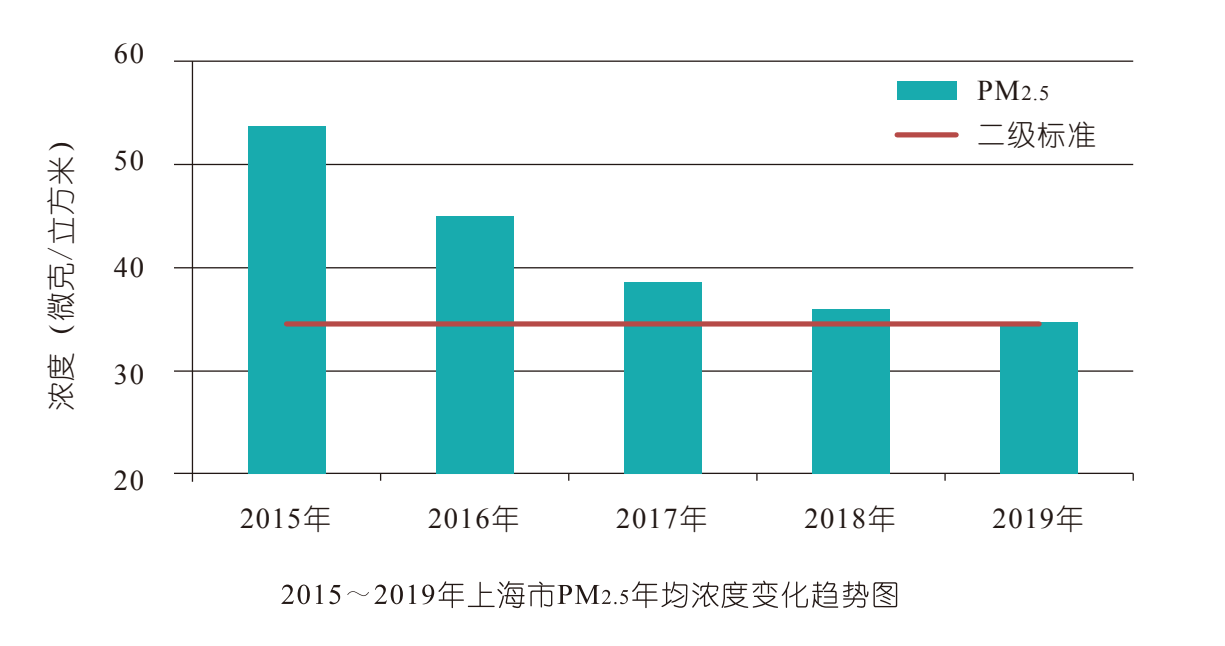

近幾年,上海PM2.5年均濃度在不斷刷新下限,上海去年PM2.5的年均濃度為35微克/立方米,同比下降了2.8%,再創歷史新低。

2020年5月23日,上海天藍云白水清,空氣清新 ?? 張海峰 攝

圖表來源:《2019上海市生態環境狀況公報》

空氣質量的“加法”,離不開能源和產業等方面的“減法”。

擺脫能源領域的“戀煤情結”,是上海“十三五”生態環境治理的一條主線。

上海2014年PM2.5來源綜合解析結果顯示,燃煤對PM2.5的貢獻率達13.5%。去年,上海通過嚴控鋼鐵、石化工業用煤,將重點用煤企業煤炭消費總量削減了3.3個百分點。同時,大力發展清潔能源和新能源,2019年,上海外來電量同比增加3.1%,天然氣發電量同比增加16.1%。

在產業上,上海加大布局調整力度,去年完成1081個項目的結構調整、整治了204家“散亂污”企業,啟動了新一輪揮發性有機物專項深化治理,252家企業完成了治理。

環境監察執法人員查看企業排污臺賬 ?? 圖片來源:金山區環境監察支隊

上海堅定的綠色發展理念,讓一批企業痛下決心,全力彌補環保處理設施等方面的短板。

上海申龍客車有限公司投入近1億元的一套治理系統2018年剛投入運行,其客車涂裝、打磨和電焊環節產生的有機廢氣和煙塵全部收集凈化處理后,達標排放。

可就算環保處理設施再先進,也只能抑制排入大氣的污染物濃度,該企業忍痛取消了揮發性有機物排放量大的噴膠工藝,及時調整為更綠色的生產工藝,在源頭上減少了揮發性有機物的排放。與2016年相比,企業揮發性有機物總排放量減少了134噸/年。

“做好生態環境保護的代價很大,但這是守法經營企業的義務。”上海申龍客車有限公司生產總監胡挺表示,良好的環境不僅讓市民安居樂業,也為企業贏得了更大的未來發展空間。由于環保處理水平提高,申龍客車的“環保信譽”越來越好,訂單也越來越多。

上海申龍客車有限公司密閉的噴漆車間,車間內的揮發性有機物通過專門的管道抽走 ?? 陳璽撼 攝

地更綠

“一雙鞋”“一頁報”“一張床”,這是過去對上海人均公園綠地面積的形象比喻。

如今,這個比喻用語中又多了“一間房”——截至2019年底,上海人均擁有公園綠地8.3平方米,比2016年底多出0.48平方米。今年,這一數字將再增加0.2平方米。

世博文化公園規劃效果圖

上海公園綠地的生長,家住龍川北路的徐小弟夫婦看在眼里,樂在心里。幾乎每周都到上海植物園“打卡”的夫婦倆最近又收獲了一個喜訊:上海植物園北區改擴建工程被列為2020年上海市重大建設預備項目。

該項目定位為“上海大花園”,吸收上海生態文明建設新成果以及國際上優秀的成功案例,僅計劃引進的植物就有3000多種。

“上海大花園”效果圖

除了有世博文化公園、郊野公園這樣的大手筆,上海公園綠地也有更貼近老百姓的“小”“多”“勻”。

家住九里亭小區的老李最近高興地發現,小區西南角的一片荒地竟然搖身一變,成了一處迷人的街心花園,多彩的地被花卉互相映襯,給夏初的花卉“斷檔期”帶來一抹鮮艷的活力。

截至去年底,全上海像九里亭路九杜路口這樣的“口袋公園”,已建成151座,數量比2018年底增加了66%。

這些口袋公園和社區公園、地區公園組成了“接地氣”的三級體系,占據了城區里的“夾縫”,讓市民有“出門500米就有公園”的綠色獲得感。今年,還將有30座全新的“口袋公園”和市民見面。

黃浦濱江臺地花園

如果說公園綠地是上海生態藍圖中錯落有致的肌理,那么生態廊道就是骨架。

根據規劃,上海“十三五”期間將造林30萬畝,使森林覆蓋率達到18%以上。其中,市級重點生態廊道的造林總量將占上海“十三五”造林總量近四成。

到2035年,上海將建成嘉寶、嘉青、青松、黃浦江、大治河、金奉、金匯港、浦奉、崇明等9條生態走廊,主要用來構建市域生態骨架,形成風道與動物遷徙通道,讓上海空氣更新鮮、生機更勃發。

上海市林地專項規劃(2015年-2040年)示意圖中,包含著大部分市級重點生態廊道,這些生態廊道分別圍繞上海繞城高速和崇明島,形成兩個綠色“花環”

老港處理廠周邊生態廊道南片區內的鏡湖

水更清

從高空俯瞰桃浦鎮新楊工業園區的外環林帶,不難發現一只振翅高飛的“白鷺”——南北廳河。它的身體是一個2.48萬平方米的湖,而頭、翅膀和腳則是總長1.2公里的河道。

只有住在周邊的居民才知道,這條名列上海“最美河道”的河3年前是什么樣子。

2017年,在推進桃浦地區“五違四必”和生態環境整治工作中,普陀區、桃浦鎮多部門聯合執法,鏟除了河岸邊的魚塘,斬斷了長年污染的“病根”。

如今,南北廳河成了當地小有名氣的景點,初春看二月蘭的紫、迎春花的黃,還有紫葉李的粉與白;四月賞桃紅柳綠;到了盛夏和深秋,還有色彩斑斕的睡蓮和披上銹色“外衣”的水杉陪伴。

南北廳河的蛻變,是上海河道治理的一道縮影。

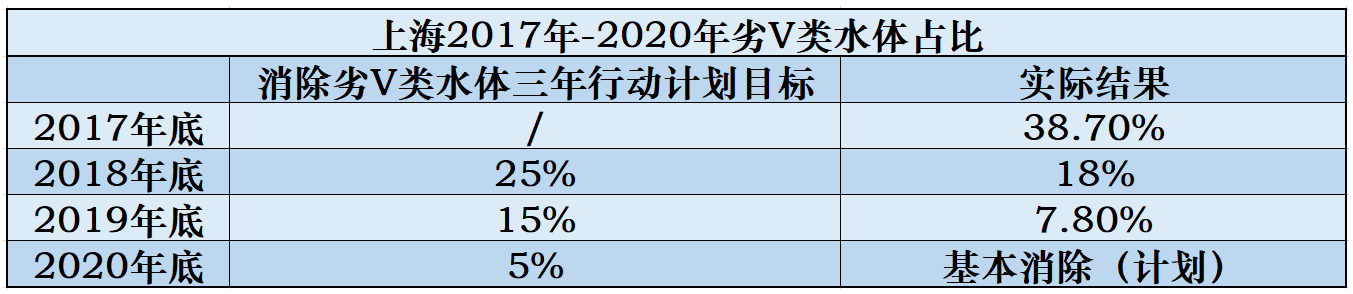

兩年前,上海還有1.88萬條段劣Ⅴ類河道,占到上海河湖總數的38.7%,到了今年年初,只剩3000多條段,全市劣V類水體比例下降至7.8%。今年,上海將力爭基本消除劣Ⅴ類水體。

數據來源:上海市水務局

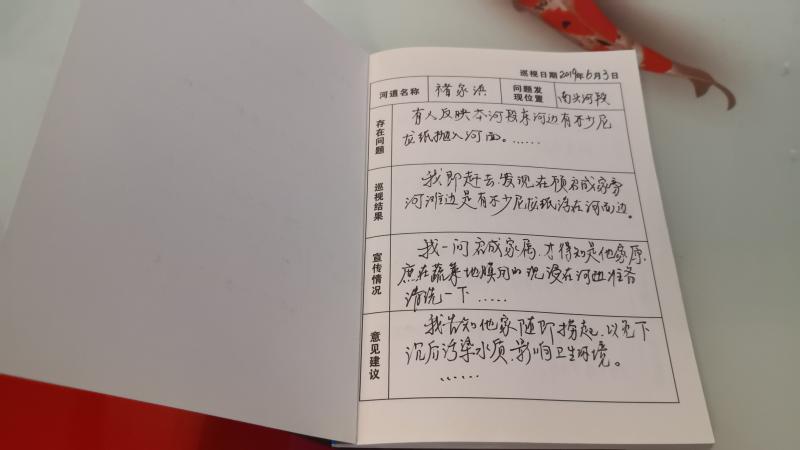

只用3年修復1.88萬條段河道,僅從數量判斷,這是一項不容易達成的使命。所以,上海開拓治水思路,廣泛試點群防共治,充分借助外腦外力,讓民間河長和志愿者成為河道消除污染的中堅力量。

晨霧中,68歲的村民河長張漢培繞著河岸散步。他身旁這條虹橋26號河底的垃圾和淤泥,是他和村里其他老伙計2018年冬天一起下河,一擔擔挑出來的。

“民間河長”們不嫌臟不嫌累,干得熱火朝天 ?? 陳璽撼 攝

為何自己下河?“有感情!”老張說,本來這條村溝是村民重要的取水來源,但上世紀90年代通了自來水后,河道功能迅速退化,河里淪為排污池,河邊淪為堆物場,加之水動力不足,沒有自凈功能,逐漸變得長年黑臭。

其實,張漢培除了村民河長外,還有一個身份:崇明建設鎮虹橋村雷雷民宿的負責人,這幢淡綠色外墻的民宿就蓋在虹橋26號河西面,離河岸不過十步路。

“河道干凈了,就會有更多回頭客。”老張感慨地說,他要給后代留下一個好環境,讓村里的晚生后輩都能喜愛、思念這里,而非避之不及。

治理后的金山區大潮江和“民間河長”張靜忠的巡河日記 ?? 陳璽撼 攝

更多資訊

-

優化創新生態,“孵化”創業夢想!張江努力助推初創企業成長為“參天大樹”2023.6.19

“張江集聚了各類高新技術行業,很多企業處于不同發展階段,充滿著奮斗氣息。”疊境數字科技(上海)有限公司CEO張朝華日前對記者說,張江科學城正日新月異變化著,他見證了一個個產業園區的崛起、一家家科研機構… 查看詳情 >

-

老廠房變身創新城市空間,上海舊改展“定海之窗”開幕2023.5.26

昔日的廢棄廠房經過社區規劃師改造后完成“華麗轉身”,成為城市創新空間、社區歷史的展示窗口。5月25日,楊浦區2023年度“大家微講堂”定海專場在全新面向公眾開放的“定海人家”展廳舉行。 本期“大家微講… 查看詳情 >

-

中國野百合曾拯救了世界百合產業?如今,“功能花卉開發”將成新賽道2023.5.25

我國被譽為“世界園林之母”,也是世界最大的花卉生產國…… “中國野生百合曾拯救了世界百合產業……但如今,我國花卉種業發展嚴重滯后,月季、百合等主要商業花卉品種90%以上依賴進口……” 記者從近日在滬舉… 查看詳情 >

-

養蟾蜍,種繡球……上海這座原生態小島上,鄉村“新經濟”如火如荼2023.5.24

農村小島也有鄉村“新經濟”。 說起鄉村養殖業,養雞鴨牛羊、養魚蝦蟹貝都屢見不鮮,可你見過養蟾蜍嗎?數百萬只蟾蜍在養殖基地內蹦跳,場景頗為震撼。再說鄉村種植業,種菜、種果樹乃至培育菌菇都司空見慣,但在鄉… 查看詳情 >