中文原創音樂劇的誕生有多難?聽聽孵化它們的人怎么說

來源:周到2021.12.7

由上海文化廣場劇院管理有限公司主辦、海笑文化協辦的2021“華語原創音樂劇孵化計劃”不久前在黃浦劇場正式迎來本屆入圍作品的“年終匯報”——兩部從劇本朗讀會中脫穎而出的原創音樂劇新作《有關于你的日記》《我聽到了》,在歷經四個月的集中打磨后,以工作坊形式迎來在舞臺上的首次亮相。

新戲入圍,形式不約而同

這已經是上海文化廣場的音樂劇孵化計劃第三次進行“畢業大戲”匯報了。第一屆孵化作品《生死簽》《對不起,我忘了》《南唐后主》已完成正式首演,2020年入圍作品《南墻計劃》《無法訪問》現也投入商業制作。

今年,歷經投稿篩選、音樂賞析與劇本朗讀,最終走入工作坊制作階段的兩部新戲仍以正式演出的制作標準建組,講述了兩個聚焦回憶、夢想與勇氣的少年故事。

孵化導師胡曉慶、馬達攜專業制作團隊,舞蹈編導吳泳宏與崔健、舞美設計王石青、燈光設計孔慶堯與黃君山、型設計諸雅和音響設計郭怡卿等,與專業音樂劇演員一起共同輔助孵化創作者們實現作品的“初舞臺”。

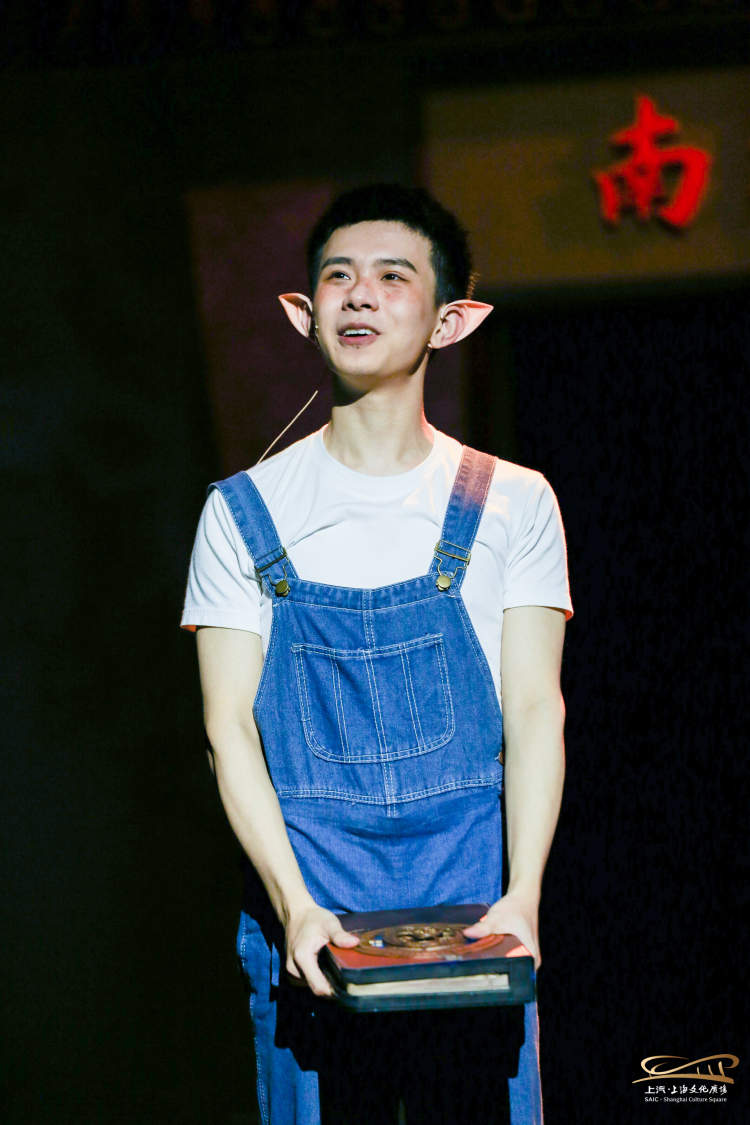

《有關于你的日記》中,擁有畫畫天賦卻碌碌無為的漫畫新人南亦北在日記精靈的幫助下穿越回過去見證爺爺奶奶年輕的故事,在回憶的旅途中慢慢領悟到曾經被自己忽略的平凡生活的美好,風格輕松幽默,主打親情向內容。

《我聽到了》的故事發生在向生的少女黨朵和向死的少年東東之間。因馬拉松賽遇難的黨朵魂穿進了厭倦生活在浴缸中結束生命的東東身上,時間也回到了7天前,在黨朵“逼迫”東東和她一起組織7天后意外發生的過程中,在嬉鬧與危機之間,二人對生命有了更深刻的領悟。

可以看出,今年入圍的兩部作品都有一些虛構玄幻的元素,借由時光穿梭,彌補主人公在現實世界中的不如意。某種程度上,主創也在借由音樂劇編創,試圖通過青春向的內容,讓當下年輕人找到生活共鳴。

原創之路挑戰重重

事實上,今年入圍的兩部作品都是“回鍋肉”。《有關于你的日記》在去年投稿時劇本尚未成熟,也沒有配樂。在孵化計劃的支持下找到了作曲家,讓作品得到了全方位的完善,才在今年的選拔中走進大眾視野。

而《我聽到了》則是早在2019年就參與到了第一屆孵化計劃中,當時的名字還是《七》。2020年再次投稿卻止步于二輪遴選。終于在今年,三戰入圍,登上了工作坊展演的舞臺。

“我們在篩選的時候,相較于成熟度,最看重的還是年輕人的創意。” 孵化計劃”評審陶辛說,“它也許并不成熟,并不完整,但如果它有空間和潛力,我們就愿意幫助它成長。”

上個月在上海大劇院·中劇場熱演的《南唐后主》就是這樣,“寫過好幾稿,中間還換過作曲,進入??制作階段還在改,每一次都稱得上脫胎換骨,是真正的孵化。”

記者在現場觀看兩個作品展演時,感受到了十足的青春力。《有關于你的日記》中很多音樂選段都有流行歌曲的味道,日記精靈的演繹也十分跳脫調皮,其中不乏幽默搞怪的橋段引得在場觀眾笑聲連連。

《我聽到了》則在開頭用24節氣中夏至三候的“一候鹿角解,二候蟬始鳴,三候半夏生。”開啟全劇,交代時間背景,意境十足,令人不禁對全劇都生出了更高期待。

當然,作為剛剛孵化出的新劇,在演員表演功底和臺詞歌曲的編創上仍有進步空間,這也是現場觀眾連連發問的理由。但年輕的主創們沒有回避,認真地解答在編創時的創意來源。比如有觀眾提出對“日記精靈”角色設置的不解時,主創們給出了“想要借由這個角色貫穿全劇時間線索”的回答。

在經歷了無數次推翻重建之后,主創們仍然對創作抱有極大的熱情,幾番打磨是最平常不過的。評審陶辛說,其實“孵化計劃”本身也在孵化過程中,大家都在摸索中文原創音樂劇最好的成長路徑。

小荷才露尖尖角

第一屆與第二屆孵化計劃中最終完成商業認標的五部作品已經公布了首演信息。截至目前,《生死簽》、《南唐后主》,以及《對不起,我忘了》已接踵在中國大戲院、上海大劇院和上劇場完成首輪演出。

在第二屆孵化計劃即備受矚目與掌聲的人氣作品《南墻計劃》與《無法訪問》被上海劇伙音樂文化有限公司和杭州壹壹文化藝術有限公司認標后,也已經正式開啟舞臺制作,并將劇場首演提上日程。

在今年的工作坊呈現完滿謝幕后,上海文化廣場隨即針對本年度作品進行制作意向溝通會,牽頭市場化對接,助推孵化劇目走向正式的商業演出。

孵化計劃統籌、資深音樂劇制作人王海笑表示:“我們從孵化計劃的策劃之初就堅持這樣的理念——這個平臺不僅要孵化作品,也要孵化人才。一些參與過孵化計劃的創作者們如今已經成為職業的音樂劇從業者,無論是作曲還是編劇,他們都正在市場上的各個劇組中承擔著或多或少的職責,我們非常榮幸可以在孵化平臺上達成這樣的貢獻。”

隨著中文音樂劇進入作品、檔期、演員、主創紛紛愈發飽和的深水區,即將邁入第四年的孵化計劃的運營難度也從面對“如何孵化人”躍升為“孵化怎樣的人”。

在音樂劇《對不起,我忘了》制作人薛小寧看來,孵化計劃提供給創作者最重要的經驗是對音樂劇創制的整體認識:“原創作品與經典音樂劇最關鍵的差異是內核的堅固性,它要求創作者對劇本和音樂的理解更加深刻與細致,創作和制作的相互作用與合作方式也會更加復雜,無論是創作者還是制作者都需要學習如何更深度地交流與更敏感地覺察,在內容與形式之間找到分歧與融合的深層原因。”

最近一段時間,《羅密歐與朱麗葉》中文版正在劇場熱演,有經典莎翁作品、法語原版暢演20余載、被粉絲親切稱為“嘎密歐”的阿云嘎等優質演員等加持,中文“羅朱”掀起了上海的音樂劇新一輪討論熱潮。

不論是中文版譯配改編還是徹底的原創,都是本地化的重要方式。在音樂劇制作人和曉維看來,漢化的制作目標是還原經典,原創的終極目標則是創作經典。而前者的制作過程無疑將給到后者大量的理論支撐與實踐經驗。

從近兩年中文音樂劇的整體發展來看,無論是就題材、風格,抑或是運營模式而言,都愈發多樣化。秉持著市場導向,制作方也愈發敢于嘗試與創新,以此不斷開辟類型化音樂劇的全新疆域。

上海文化廣場副總經理、華語原創音樂劇孵化計劃發起人費元洪及評審導師團隊也正在積極籌措孵化計劃對其自身的機制升級與結構拓展:“未來,我們將在現有面向自由投稿的作品的孵化遴選機制上,增加定向孵化的類別,包括為戲劇IP或音樂IP提供定制孵化扶持的服務,以期能夠吸納來自更多藝術領域的創作者,打開原創作品以及孵化平臺的發展潛力。”

12月中旬,上汽·上海文化廣場將在“演藝大世界——2022上海國際音樂劇節”開幕式上正式公布第四屆“華語原創音樂劇孵化計劃”全新的評審、導師團隊,以及升級的募集、孵化模式,繼續踐行音樂劇產業發展的風向標和資源整合平臺的劇院使命。

更多資訊

-

優化創新生態,“孵化”創業夢想!張江努力助推初創企業成長為“參天大樹”2023.6.19

“張江集聚了各類高新技術行業,很多企業處于不同發展階段,充滿著奮斗氣息。”疊境數字科技(上海)有限公司CEO張朝華日前對記者說,張江科學城正日新月異變化著,他見證了一個個產業園區的崛起、一家家科研機構… 查看詳情 >

-

老廠房變身創新城市空間,上海舊改展“定海之窗”開幕2023.5.26

昔日的廢棄廠房經過社區規劃師改造后完成“華麗轉身”,成為城市創新空間、社區歷史的展示窗口。5月25日,楊浦區2023年度“大家微講堂”定海專場在全新面向公眾開放的“定海人家”展廳舉行。 本期“大家微講… 查看詳情 >

-

中國野百合曾拯救了世界百合產業?如今,“功能花卉開發”將成新賽道2023.5.25

我國被譽為“世界園林之母”,也是世界最大的花卉生產國…… “中國野生百合曾拯救了世界百合產業……但如今,我國花卉種業發展嚴重滯后,月季、百合等主要商業花卉品種90%以上依賴進口……” 記者從近日在滬舉… 查看詳情 >

-

養蟾蜍,種繡球……上海這座原生態小島上,鄉村“新經濟”如火如荼2023.5.24

農村小島也有鄉村“新經濟”。 說起鄉村養殖業,養雞鴨牛羊、養魚蝦蟹貝都屢見不鮮,可你見過養蟾蜍嗎?數百萬只蟾蜍在養殖基地內蹦跳,場景頗為震撼。再說鄉村種植業,種菜、種果樹乃至培育菌菇都司空見慣,但在鄉… 查看詳情 >