上海社區新事多:新空間新社群延續黏性,重塑鄰里關系

來源:上觀新聞2022.12.5

你真的了解自己生活的社區嗎?近日,位于楊浦環同濟2035未來生活原型街“NICE社群”居民組織了一次社區穿行活動。

“我們每天都在城市里穿行,但對身邊的社區總是習以為常。”擔任“導游”的同濟大學設計創意學院學生江垚說,社區穿行的意義,在于帶居民去重新發現社區空間里那些不常留意的角角落落、一草一木。

新冠肺炎疫情讓人們對自己所生活的社區產生了前所未有的依賴和緊密關系。伴隨疫情防控進入常態化,一些新社群、新空間、新的共創方式在上海的社區里悄然生長——無論是帶領居民重新發現社區空間的社區穿行,還是從“團物資”變成“團花園”的團園行動,無論是隱藏在老弄堂的“NICE社群”,還是活躍在元宇宙空間的“Web3.0新社群”,這些社區新事在延續著基層社區黏性的同時,也重塑著人與人之間的關系。

重新發現社區空間

社區穿行活動鼓勵居民帶著植物人文的眼光去重新發現社區。在路轉角的街心花園,一枝黃花并非入侵物種,而是生態主角;立體樹池經過改造后延伸出了三維空間,讓人可以在樹下休憩;為了給一棵上了年歲的古木讓出生長空間,靠近它的欄桿進行了改造,這是城市對自然做出的妥協……

活動從中午持續到傍晚,人們邊走邊撿拾起路邊散落的植物果實、枝葉,如同一次野外探險。穿行團從四平路1028弄原型街出發,穿過一個個居民小區,走過改造中的赤峰路,最后來到新落地的同濟星巴克共創空間進行交流分享。

這是一座通體純白、帶有落地玻璃的建筑,大門外有兩個招牌,左邊是綠色店招,右邊是紅色的“HELLO校園文創”。店面中間同樣以色彩劃出分界線,右側的“YELLOW BOX”是同濟文創展示區,左側的“GREEN BOX”是星巴克就餐區,最里面的“RED BOX”設有投影儀和會議桌,為周邊居民和企業提供一個舉辦小型會議和創意工作坊的公共空間。

“‘NICE社群’和同濟星巴克共創空間,都是在疫情后建立起來的。”NICE2035發起人、同濟大學副校長婁永琪說,“疫情以后,人們的關注點從城市級的大尺度公共空間進入到社區鄰里的小尺度公共空間。過去我們認為高質量的城市公共功能區應該放在市中心或者大尺度社區里,但在疫情封控期間,人們90%活動被限制在非常局促的一個空間范圍內。這對未來的社區空間營造提出了新思路,我們應更多關注人們居家鄰里范圍內的功能優化及空間和生活品質提升。”

同濟星巴克共享空間內的YELLOW BOX、GREEN BOX和RED BOX。

在上海打造“15分鐘生活圈”的基礎上,“NICE社群”提出更小尺度的“5分鐘生活圈”。“我們的目標是打造一個將所有功能加在一起的服務型社區場景,在5分鐘步行范圍內滿足人們買菜、洗衣、咖啡、社交、辦公等各項生活需求。”婁永琪說。同濟與四平街道合作打造的“NICE2035未來生活原型街”升級版,正在赤峰路逐步落地。“它的本質就是大學創新和科研轉化的場景式科創園,這里的業態功能高度復合,我們希望在這條路上出現的會是各種‘四不像’場景——看上去有點像實驗室、概念店、孵化器、眾創空間或是大學生實踐中心,但仔細看其實又都不完全像。”

社區穿行團走在赤峰路上。

落地赤峰路的首個星巴克同濟共創空間就是這樣一個高度復合的空間,它最大的特點是有一個多功能公共空間。“未來上海將有相當一部分市民的生活方式會變成在線上辦公,在線下進行高品質、多功能的互動,這將對互動空間的供給提出新要求。”婁永琪說,在這樣的趨勢下,許多曾經被遺忘的社區空間將被激活,承載新的社區任務。

小區門衛室也是一個具有潛力的空間。疫情以來,同濟大學設計創意學院副教授、四平空間創生行動的發起人倪旻卿開始思考,如何將那些曾經在居民區防疫期間發揮過重要作用的門衛室變成一個共享空間。作為上海城市更新品牌項目,“四平空間創生行動”自2015年起每年都會改造一個社區空間開放給居民,阜新路口袋花園、紅樓梯等代表項目遍及社區各個角落。今年,團隊決定將創生行動落在一個個小小的“門房間”。

上海幾乎大部分小區都有前后兩個門衛室,這些數量龐大的門衛室雖小,但如果能利用起來,其實是一個很好的社區服務網絡節點。如何將一個人的門衛室變成共享空間?四平社區引入“傳達室”的概念,將其變成一個傳遞可持續生活方式的交流站。位于鞍山四村第二居民區的門衛室,是首個改造成“可持續生活傳達室”的空間。門衛室的物理空間很小,只有8平方米,設計團隊進行了設計優化,植入工具交換、圖書漂流、休憩驛站、急救小站、城鄉互動等新功能,并與螞蟻森林合作宣傳可持續生活方式的綠色行動。

門衛室改造前后。

隨著空間改造、新服務模式植入,社區鼓勵居民與門衛成為新傳達室的空間“主理人”。“改造前我們和門衛進行交流,他平時的職責就是引導居民停車和掃場所碼,工作內容單調。其實門衛很了解這個社區,他幾乎認識每一位居民,是一個很好的社區網絡節點。”在新機制促進下,社區居民的創造力、凝聚力以及門衛的自我價值都將被進一步放大。在倪旻卿看來,“可持續生活傳達室”只是一個起點,未來上海還有更多便捷且充滿活力的社區空間亟待被重新定義,鏈接社區資源與人際情感,讓社區黏性變得常態化。

居民參與“團花園”

前不久,位于上海嘉定區真新街道433弄的居民聚集到小區新建的社區花園,這是“三葉花園”共建以來的第七次集體行動。孩子們帶著水壺和手套在兒童花園里澆水,大人們合力在沙坑花園里搭建“輪胎盆栽”,進行土壤堆肥。經過1個多月的建設,居民共建的“三葉花園”初見雛形。

社區花園的每個進展,“團長”豸峰都會在“團園行動”的飛書筆記里進行詳細記錄。他是一名建筑師,但社區花園和他以往做的任何一個建筑項目都不一樣。“團園行動沒有居委、業委牽頭,沒有施工方負責建設,也沒有政府投資,從策劃、設計到籌款、施工、后期運維,完全靠居民自己組織。”目前,這樣的社區花園已“走”出上海,在湖北宜昌的一些社區落地。

團園行動“團”的是社區花園,起源于“創智農園”。這是位于上海五角場街道兩個小區間的一片廢棄荒地,在2016年由上海四葉草堂工作人員帶領居民志愿者共同改造,2200平方米的面積里有菜園、花園,還有一個由集裝箱改裝的“小藍屋”,一處孩子們自己創作的游樂場。

50多歲的余瑞珍住在創智農園旁邊的一個小區,一直熱心參與花園日常維護工作。今年3月,她發現社區花園里的菜被“偷”了,“偷菜者”是住在附近的一位老奶奶。余瑞珍把這個消息告訴了四葉草堂的聯合創始人、同濟大學建筑與城市規劃學院景觀學系副教授劉悅來。劉悅來沒有生氣,反而感到欣慰:“農園里有甘藍、蒜苗、芋艿、韭菜、豌豆等20多種蔬菜,這位老奶奶在這里采摘到蔬菜,就不用去網上‘搶菜’了。”

小小社區花園在疫情期間發揮了不小的作用。張永梅是同濟新村居民,她在自家門前小院搭建了一個“種子交流站”,成了居民下樓做核酸路上的“打卡點”。路過的人可自取或者留下想交換的種子,種子站也給了居民信心和希望。后來張永梅建了一個微信“團購群”,人們進群后問:“你這里團什么?”張永梅答:“‘團’一個春天。”居民在群里分享種子和菜苗,社區解封后,大家走出家門,合力將同濟新村一片600多平方米的空地改造成小花園。

“疫情期間,線下活動停止了,當時我們就在想,有沒有另外一種形式的社區花園可以繼續維持鄰里交流,讓社區更有韌性?”劉悅來說,這就是團園行動的初衷,以分享種子、綠植空間為媒介,讓原來社區物資團的團長們繼續帶領居民“團花園”。第一批團長有80多人,都是來自本土社區的普通居民。“成團”的初始條件是每一位團長至少要獲得50位居民的支持。“居民對改造社區空間達成共識,團長通過調查問卷了解每位參與居民的個人特長、可貢獻物料,以及對社區花園的期望,帶著居民的意見與居委溝通,最后帶領大家收集種子、種植植物、建設花園。”每一個社區花園的背后都有獨一無二的故事。

松江岳陽街道人樂三村的居民張黛英是復旦在讀博士,她本身也是一位寶媽。最初與居委商量想改造社區花園時,居委婉拒了:“如果你們愿意,就把居委旁邊幾個花箱救活了吧。”張黛英召集了幾個寶媽一起從小范圍種植開始。佛甲草、垂盆草、瓦松等植物天生天養,即便不澆水也能在瓦片中存活下來。同濟大學社區花園與社區營造實驗中心和四葉草堂的專業導師教他們用落葉和西瓜皮堆肥,為植物提供養分。張黛英組織了11組親子家庭參與,天氣熱的時候,孩子們只在傍晚出來勞作,他們給小花園取名為“大樹花園”,在種植以外還在花園里讀繪本,辦小型展覽。

今年8月,首屆上海市民社區花園節啟動,在上海各區選擇一個社區花園,通過小范圍線下體驗和線上直播的方式展現社區花園的經典案例。11月15日,同濟大學社區花園與社區營造實驗中心聯合全國SEEDING聯盟發布《全國社區花園地圖》和《中國社區花園白皮書》,截至目前,團園行動已在全國27個省級行政區域收集到共630余個社區花園名錄信息,其中上海建成200多個社區花園,共有114位居民報名成為“團長”。

“Web3.0新社群”興起

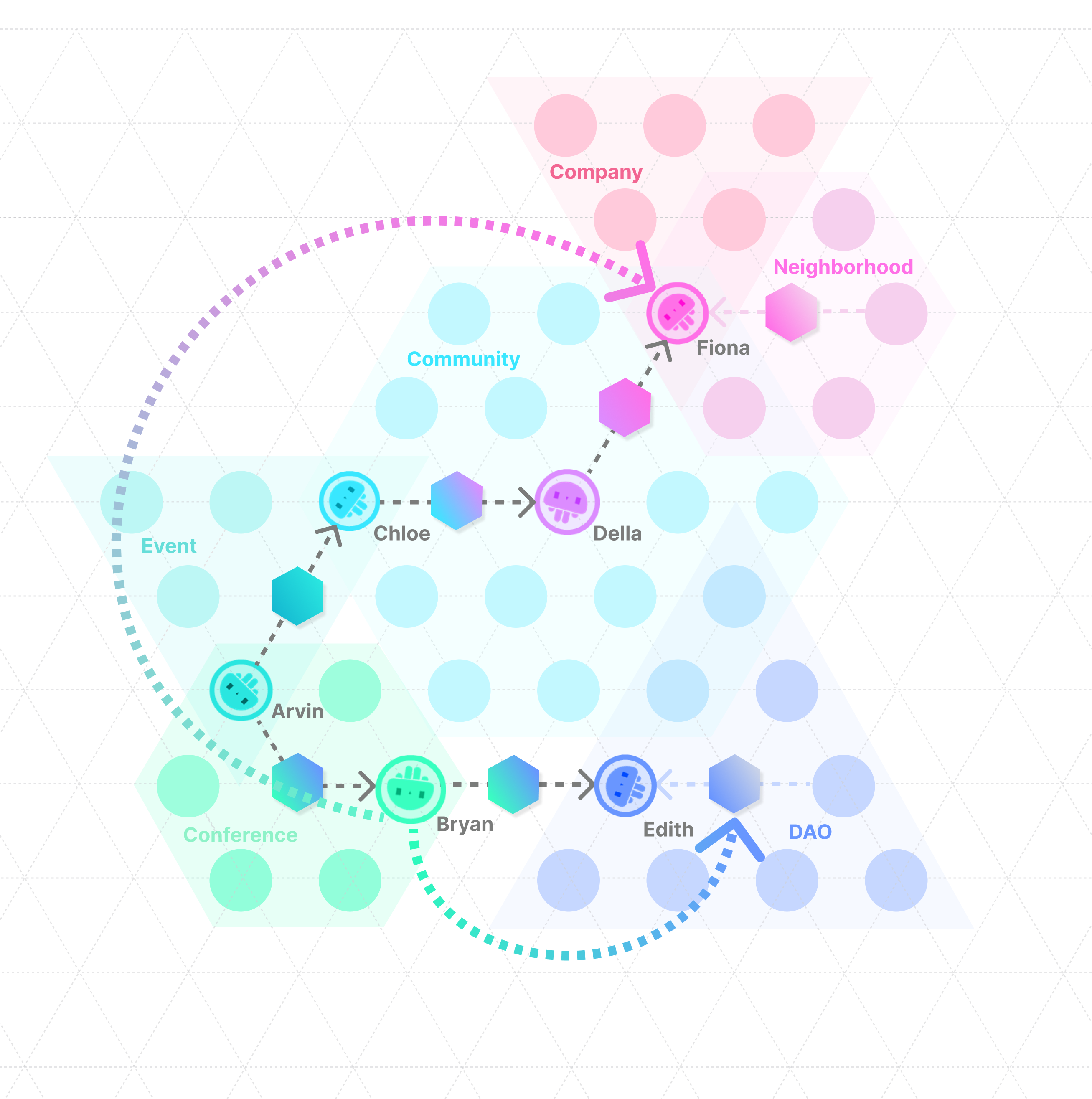

在一個社區活動中,如果某位參與者發表了一個有趣的觀點,你可以在元宇宙世界里給他“鑄造”一個“徽章”。每個“徽章”的名稱、頒發原因、鑄造者和接受者等信息都被記錄在不可篡改的區塊鏈上,它可以代表一個人在社區里的價值、參與度和個人技能等特點。

“透過徽章,人們可以發現與自己志同道合的群體,激發新的社群活動。”這是紀丹雯和她的團隊利用Web3.0技術研發的一個名為“Social layer”的信任社會網絡。紀丹雯是同濟大學設計創意學院的在讀博士,在NICE COMMUNE等線上或線下社區打了兩年“零工”。說是“打零工”,實際上是以行動研究員的身份深入居民區,將理論和實踐結合,并改善設計實踐,她也因此結識了許多社區貢獻者。

“在‘NICE社群’的一些活動中,參與者來自不同社區或組織,貢獻的內容和程度也不同,我開始思考,能否建立一個跨社區的貢獻激勵體系,以每個人創造的社會價值來建立一個分布式的績效考核評價系統。”疫情后,更多的線上社群興起,這讓紀丹雯想到了Web3.0。這是一個運行在區塊鏈技術上的去中心化互聯網,用戶不必在不同中心化的平臺創建多種身份,而是能打造一個通用數字身份體系,通行各個平臺。

“Social layer”正是這樣一個去中心化的App。人們在這個App上注冊一個唯一地址,就可以給任何人發“徽章”。價值評判的主體可以是大型組織機構,也可以是個體和小團隊,用戶在Social Layer中接收、查看和鑄造徽章,通過了解他人接收到的徽章的頒發原因等,來獲取與他人建立信任的有效信息,激發更多創新行動。

“Web3.0新社群”是一個跨地域、活躍在虛擬空間里的社群。“未來上海社區的價值將會被重新發掘,產生一批各具特色、調性豐富的社區。除了物理空間外,如何凝聚擁有自己獨特文化和品質的社群尤為關鍵。”在婁永琪看來,線上線下融合的社群是一種新趨勢。后地產時代的社區再造模式,是以微基建的社區更新,以及線上線下交融的社群再造為主要特征,這將引發城市各種資源配置的重組。比如原先按地理位置優勢區分的“地段”邏輯將會遭遇挑戰,而更多基于社交活躍度和個性化生活文化品質的新社區將崛起。這些城市新價值的發掘,將為上海這座城市增添新的文化內涵和文化厚度。

更多資訊

-

好風景引來好項目,這塊“世界級料子”將成集成電路產業發展沃土2023.8.21

上海西部,藍綠相間、風光秀麗的“藍色珠鏈”邊,一個如森林小鎮般的“微型城市”正逐漸成形,區域內通過景觀環路和小火車串聯。這是預計將于明年啟用的華為青浦研發中心項目,未來將導入3萬余名科技研發人員。 不… 查看詳情 >

-

圍繞“大樹”打造一片林帶,嘉定產業發展新動作:在龍頭企業周圍建設產業小鎮2023.8.21

“要挑戰把持高端醫療設備市場幾十年的國際巨頭!”2011年剛成立時,總部在嘉定的醫療行業“新星”企業——聯影醫療就喊出了如此豪言壯語。如今12年過去,聯影醫療早已從一家默默無聞的初創企業成長為市值超千… 查看詳情 >

-

淮海路中段不占“人氣法則”?這家商場讓這段路“翻紅”2023.8.21

淮海路商圈,東端連著新天地,西端連著環貿購物中心,各自形成了一片可購可逛可游的商業空間。曾經的淮海路中段,即重慶南路到瑞金二路這一段,則相對落寞。沿街以光明邨、老人和等一眾老字號餐飲店為主,街面上多為… 查看詳情 >

-

站在“十字路口”,肩負重大使命,臨港新片區何以做好“頭雁”?2023.8.21

8月20日,中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區迎來揭牌四周年。 四年來,臨港新片區以習近平總書記“五個重要”指示要求為統領,對標國際上公認的競爭力最強的自由貿易園區、自由貿易港和高水平國際經貿規則,… 查看詳情 >