楊浦首創“社區規劃師制度”,本土社區微更新項目,有了專業設計力量就是不一樣

來源:上觀區情2018.1.11

近日,翔殷路491弄小區一片閑置多年的綠地變身為一個色彩斑斕的“大象親子樂園”。六個功能區內,不同年齡層的孩子們嬉戲打鬧,笑語不斷,這樣久違的熱鬧讓這座建于上世紀90年代的老小區在這個冬日里重新煥發了生氣。而這一切改變,正是出自于專業設計師之手。

別以為設計師只關心高大上的城市現代建筑。借助區域內同濟大學及眾多設計單位集聚的優勢,將專業的設計力量引入老舊小區的改造和更新,如今已經成為楊浦區的一股風潮。

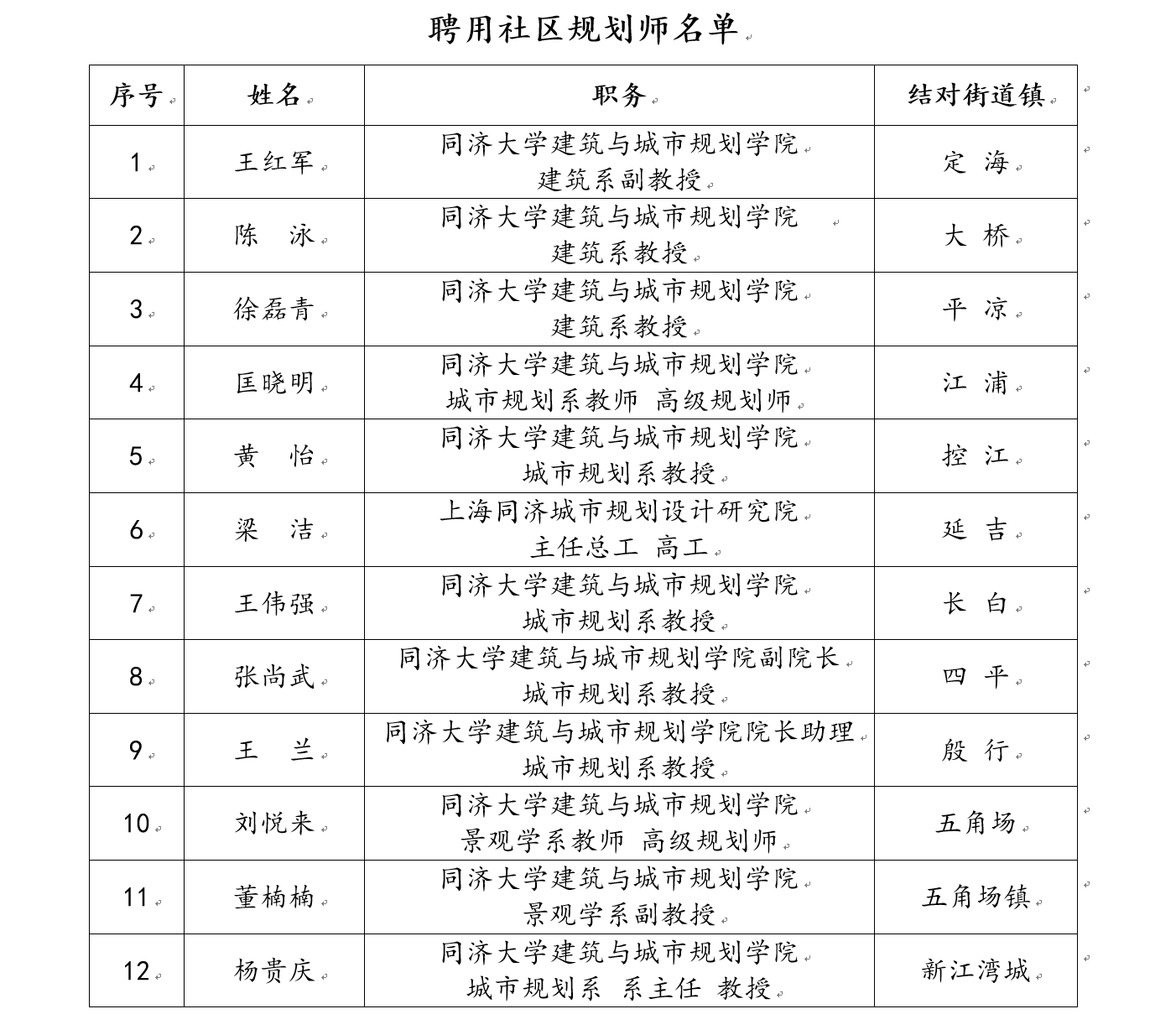

今天上午,12名來自同濟大學規劃、建筑、景觀專業專家正式被聘任為楊浦區的社區規劃師。未來三年,他們將扎根各自負責的本土社區,全過程指導公共空間微更新、“里子工程”、睦鄰家園等社區更新項目。12個街鎮,12個社區規劃師,“社區規劃師制度”將成為楊浦社區建設的常態化機制。

微更新讓閑置綠地變身親子樂園

翔殷路491弄住宅小區建于1993年,居民以老人、兒童居多。小區內有兩處集中綠地,中央綠地設有涼亭和健身設施,居民使用頻率較高,北側的集中綠地規模較小,喬木眾多,日照較少,使用率很低。小區內的健身設施也多是供成人使用的“大尺寸”器械,孩子缺少活動場所。不少居民提出,希望將北側綠地改造成為供兒童娛樂的戶外親子活動空間。

去年3月,楊浦區規土局將翔殷路491弄綠地改造項目推薦為“行走上海——社區空間微更新計劃”的2017年度試點項目,設計師潘彥芹團隊設計的“大象親子樂園”方案最終入選。經過近一年建設,一個充滿科學性和趣味性的“大象親子樂園”終于面世。

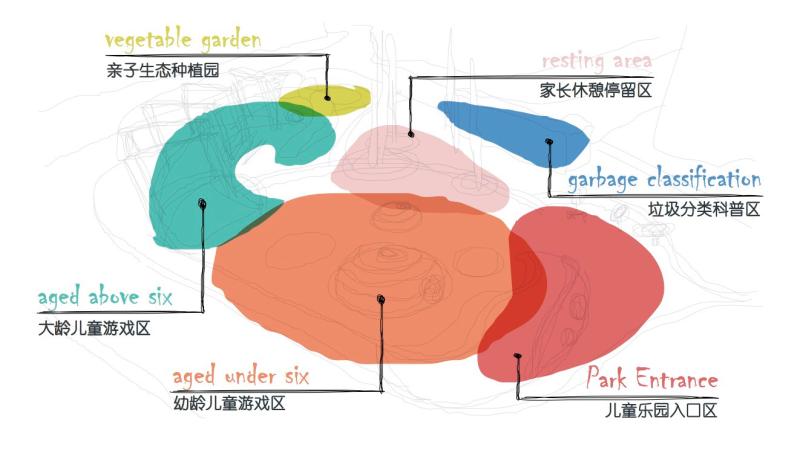

“初次來到這個社區,我們就發現這個小區周邊有三所學校,小區內兒童比較多,但沒有活動的場所。”設計師潘彥芹告訴記者。“大象樂園”充分考慮了小區綠地的場地特征,以日照分析作為場地布局的依據,根據不同年齡段兒童的特點,將空間劃分為入口區、幼齡兒童游戲區、大齡兒童游戲區、親子生態種植園、家長停留休憩區、垃圾分類科普區六個區域。劃分區域后,場地呈現一個大象的形狀,于是“大象樂園”的名稱由此而來。

“做社區項目和以往做開發商項目不同,要滿足居民的多元訴求,讓活動場成為一個孩子和同齡人之間互動的場所,而大人們也可以在這里交流休憩。”考慮到看護家長的需要,設計團隊對場地的活動設施和休息場所進行了細致設計,同時對綠地旁邊的垃圾箱房進行了改造,布局從“一”字型改為“L”字型,重新設計屋檐形狀,改變氣流方向,改善親子樂園的空氣質量。

為了讓活動場的建設達到預期的設計效果,設計師團隊親自參與到施工過程中。那是個寒冷的冬日午后,設計師們在活動場上為新建的滑梯綁上彩色爬網時,不少居民都自發地圍過來幫忙。一位老奶奶說:“我平時織毛衣很熟練,我來幫你們吧。”來幫忙的居民越來越多,大家都說:“你們把這個活動場設計得這么好,我們一定好好珍惜。”社區微更新項目充分地調動起居民的積極性,大家共同參與到社區營造中。

一對一“結對”全過程指導更新項目

上海市中心城區內還有很多這樣的老舊小區,其社區廣場、街道等公共空間因年代久遠而日益衰敗,失去承載社區公共活動的功能。城市改造不能只著眼于大拆大建,細節的微更新也能讓老小區提升品質,體現城市管理的精細化。

四平路街道,由同濟大學規劃師設計的公共雕塑、生長椅和電話亭博物館。 均 黃尖尖 攝

為落實國務院批復《上海市城市總體規劃(2017-2035年)》,楊浦通過“大調研”走訪問計于民,建立了“社區規劃師制度”,讓每位社區規劃師與楊浦的一個街道(鎮)結對,為該街道(鎮)社區更新工作提供長期跟蹤指導和咨詢。社區規劃師的主要職責是對公共空間微更新、“里子工程”、睦鄰家園等社區更新項目的設計質量進行把控,全過程指導更新項目實施,參與到問題調研、方案建議、政策理念宣傳、群眾動員和協調、監督實施、活動組織以及項目長期運維等各個階段的工作。

多年來,楊浦區內高校的科研力量與社區建設緊密結合,同濟大學有不少設計師團隊一直深耕社區,為社區更新作出了重要貢獻。同濟大學景觀設計學教授劉悅來和他的團隊,多年來在上海9個區完成了29個城市微更新項目,其中有大部分都在楊浦區。他表示,設計不僅僅是完成一個物質空間的布置,而是如一顆激起千層浪的“石子”,激發各方力量參與到社區營造中來。在成為社區規劃師后,他表示將繼續深耕社區,延續城市規劃師為人民服務的使命。

社區規劃師受聘后,將定期與所結對的街道(鎮)進行溝通,指導街道(鎮)對轄區內亟待改善的老舊社區、具有提升優化潛力的小區內部公共空間、街角街邊公共空間、慢行系統等進行全面摸排和分析,結合居委會及居民訴求,共同選取可實施的社區更新項目。社區規劃師可優先參與具體更新項目的設計工作。

社區規劃師選取和聘任采取自愿報名和篩選相結合的方式,在同濟大學相關教師及有關設計人員中進行選取。通過社區規劃師與街道(鎮)雙向選擇的方式,讓規劃師和各街道(鎮)形成結對。最后,由區政府與同濟大學舉辦社區規劃師簽約,統一向受聘的社區規劃師頒發聘書,聘期為三年(2018年-2020年)。

設計為社區生活注入活力

楊浦12個街鎮,每個社區的環境不同,居民訴求也不一樣。社區規劃師按照自身專業和研究領域,被分配到不同的社區當中。同濟大學建筑與城市規劃學院的王紅軍主要研究歷史建筑的保護和再生,這次他被分配到了定海路街道。“定海路街道有很多歷史建筑和有歷史感的社區環境,城市更新不但要保護好這些歷史建筑,同時要活化利用,豐富社區未來的發展。”王紅軍表示。

從專業角度來看說,城市規劃與建筑學科和社區生活有著緊密的聯系。“建筑學專業的出發點就是研究人與空間的關系。讓城市規劃師回到社區當中,通過專業的介入,讓社區生活重新煥發活力,這是一個挑戰,也是規劃師們努力的方向。”

目前上海的社區生活需要通過公共空間來改善,而微更新項目往往能提升公共參與。王紅軍表示,參與社區更新也可以給建筑規劃學科帶來新的視角,作為規劃師,未來他不僅會以顧問的方式參與到具體項目中,還將和本土社區探討出更緊密的合作方法。

同濟大學城市與規劃學院教授徐磊青過去曾帶領學生團隊完成過許多上海的城市更新項目。“有制度出來后,規劃師的職責、權利、資金配套等方面都將更加明確,同時各個社區之間還會形成橫向競爭。”徐磊青指出,如今楊浦在全市創新出臺“社區規劃師制度”,讓原來相對分散零碎的城市更新項目往制度化的方向發展,有了制度保障,項目的申報、設計、決策過程都會更加順暢。

過去是帶學生做項目,未來是帶居民做微更新。“街道層面的社區更新還是應該以街道為平臺,設計師作為指導。”在接受聘任以后,徐磊青的第一步將會深入其所負責的平涼路街道調研社區的人口構成等情況,找到能夠提升居民品質生活的項目,通過項目和居民談,讓居民一起參與進來。“平涼路街道的老居民、老社區、老房子多,有很多文化層面的東西可以挖掘出來,復興老社區,這個區域還有很大的發展空間。”徐磊青指出,社區更新不僅著眼于公共空間的提升,最終要形成一種效益,達到居住環境、就業環境、經商環境、文化環境的全面提升。

今天以后,楊浦區和同濟大學將聯合對聘用的社區規劃師和各街道(鎮)有關人員定期開展相關培訓,并組織開展社區更新競賽活動。各種總結會或微論壇等將不定期在社區內舉行,分享優秀成果和工作經驗。

更多資訊

-

香港中文大學上海中心成立!對接國際資源,推動硬科技項目在滬落地產業化2023.8.29

8月28日,香港中文大學上海中心在楊浦區成立。香港中文大學和楊浦區政府簽署戰略合作框架協議,港中大創博港上海基地揭牌。上海市副市長解冬、香港中文大學校長段崇智出席活動。 港中大上海中心坐落于上海五角場… 查看詳情 >

-

在這座全國知名的汽車城,傳統造車企業正“大象轉身”?2023.8.29

上海西北部,曹安公路嘉松北路附近,一個二手車交易市場正在經歷一場騰籠換鳥:這片近50畝的土地正被改造成一個汽車元宇宙產業園,探索在汽車“新四化”關鍵技術研發、零部件生產和智能制造乃至汽車營銷推廣等方面… 查看詳情 >

-

四種安置方式供居民挑選…上海這片歷史文化保護街坊,將創新城市更新模式2023.8.29

緊鄰音樂谷,被虹口港、俞涇浦、沙涇港三條虹口內河蜿蜒環繞,是上海唯一保存完整水系格局的歷史文化風貌地區——近百年歷史的瑞康里終于迎來了城市更新。 日前,虹口區瑞康里城市更新試點項目以99.69%的同意… 查看詳情 >

-

鴻壽坊辦公樓正式啟用,里弄商業下月開業,將成為長壽路新地標2023.8.29

8月28日,位于普陀區長壽路的鴻壽坊辦公樓正式投入運營。 作為蘇河水岸經濟發展帶的全新商辦綜合體,鴻壽坊已吸引眾多優質企業入駐,其商業部分則將于9月28日開業,將為“半馬蘇河”的經濟發展與商業氛圍注入… 查看詳情 >